電気を使わずに、最大30日間の保冷を可能にする。温度管理を必要とする輸送の常識を変えるソリューションを提供する「アバンタス株式会社」。

その挑戦の原点には、創業者・桶田さんが何度も味わった"悔しさ"がありました。

かつて大手保険会社で、物流や輸出のリスクを扱う仕事に携わっていた桶田さん。地方都市の港町に転勤した際、各地の食材や地酒と出会い、こう思ったといいます。

「こんなに美味しいもの、世界の人にも食べてもらいたい、何で海外進出しないのだろう?」

実際に地元の飲食店の店主に聞いてみると、答えはシンプルでした。

「輸出するにはお金がかかりすぎて、海外なんて無理だよ。」

それなら、と桶田さんは知人の伝手(つて)をたどって商社にも相談してみました。けれど、そこで知ったのはまたも厳しい現実でした。

「ロット(量)が少なすぎるので扱えません。」

輸出の現場には、想像以上に高いハードルがあったのです。冷蔵・冷凍で輸送するには、最低でも40フィートコンテナ(大型トラック1台分)を埋めるだけの出荷量が必要。つまり、それ以下の小ロットではそもそも"参加資格すらない"というのが、冷蔵・冷凍輸送の常識だったのです。

どれほど良い商品であっても、小規模な生産者や事業者が単独で海外に挑戦するのはあまりに難しい。大ロット前提のこの構造では、莫大なコストがかかり、大手企業しか実現できないのが現実でした。

「海外進出のポテンシャルを秘めた日本の99%を占める中小企業は、世界に出たくても出られない。」

転勤先で、各地の食材や地酒を味わうたびに、悔しい思いを経験しました。

中小企業が直面する「物流インフラの壁」を乗り越えるには、そもそも輸送の仕組みそのものを変える必要がある——そう考えた桶田さんがたどり着いたのが、独自の断熱ボックスの開発でした。

アバンタスが開発した断熱ボックスは、電源を一切使わずに、従来を大きく上回る保冷性能を実現しています。

一般的な保冷ボックスでの輸送では、保冷剤を使っても最長約7日間が限界。おのずと航空機輸送のみに限定される。

それに対し、アバンタスの断熱ボックスは、最大約30日間の温度維持が可能。保冷剤を使わずに、アイスクリームを約24時間保冷できる性能を備えています。

この性能によって、冷蔵・冷凍専用のコンテナトラックを使わなくても、断熱ボックスを活用した温度管理輸送が可能になります。つまり、より低コストな一般トラックを活用した物流の実現という、新たな選択肢が生まれるのです。

そしてこのボックスがもたらすもう一つの大きな可能性が、異なる温度帯の貨物を1便で混載できるという点です。

従来は「冷凍便」「冷蔵便」「常温便」と分かれていたものを、1台のトラックでまとめて運ぶことができれば、中小企業が出荷する少量貨物でも輸送効率が成り立つ。ロットの大小に関係なく、世界へ挑戦できる道が現実味を帯びてきます。

この技術で桶田さんは、規模やインフラに依存しない、新しい物流のカタチをつくろうとしています。

桶田さんが目指す「新しい物流のカタチ」は、中小企業にも開かれたインフラであるだけでなく、その仕組み自体が、地球環境にも優しいことがもう一つの大きな意義です。

従来の冷凍コンテナは、輸送のたびに電力を大量に消費し、結果として多くのCO₂を排出します。たとえば、40フィートの冷凍コンテナを欧州に1回使用するだけで、杉の木約280本を伐採するのと同じ環境負荷がかかると言われています。

一方、アバンタスの断熱ボックスは電力を一切使わず、最大30日間の保冷が可能。つまり「従来より長く冷やせて、しかも電気を使わない」という、効率性と環境性能を両立した輸送手段なのです。

欧州ではすでに「Flight Shame(飛行機利用による環境負荷への罪悪感)」という考え方が広がり、貨物輸送も航空機から環境負荷の少ない船舶へとシフトしています。

いま求められているのは、電気を食う冷蔵・冷凍コンテナではなく、電力消費ゼロで冷やせる仕組みです。

「冷やすために、燃やす時代は終わらせたい。」

そう語る桶田さんの断熱ボックスは、物流の再構築を通じて、脱炭素社会への移行を後押しする新たな選択肢となっています。

桶田さんは、断熱ボックスのアジアでの可能性にも大きな将来性を見出しています。

「アジアの新興国では、冷凍輸送のニーズが急増している一方で、コールドチェーン(温度管理された物流の仕組み)がまだ十分に整っていません。けれど、電源を必要としない断熱ボックスがあれば、地方から都市へ、都市から港へと、"最後の一歩"まで冷やしたまま運べるようになるんです。」

つまり、物流インフラが整備されていない地域でも、電力に頼らず、一定の温度帯を保ちながらラストワンマイルまで商品を届けることが可能になるということ。これは、これまで温度管理輸送が困難だった地域にも、新たなインフラを築くことにつながります。

桶田さんが目指しているのカタチは、単なる物流ツールの開発ではありません。アジアの未整備地域に、新しいかたちのインフラをつくる挑戦なのです。

また、そのビジョンに共鳴するパートナーも現れ始めています。

ヤマハが開発する小型EVとの連携は、桶田さんの構想を実現に近づける一歩であり、冷蔵・冷凍コンテナの課題を解決する、新たな可能性を秘めています。

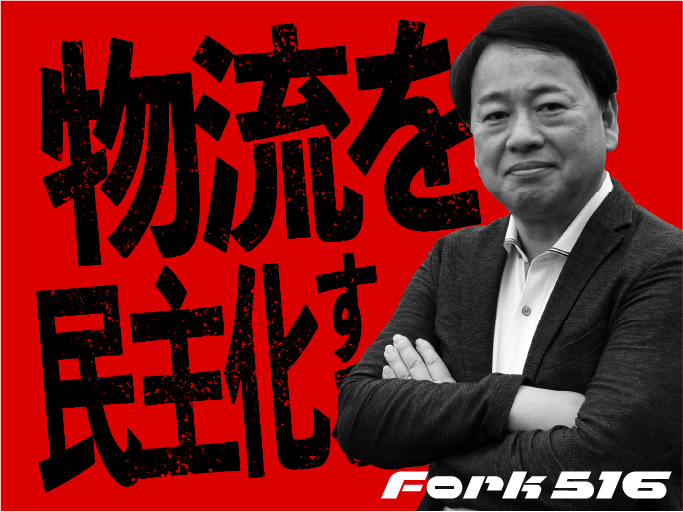

「物流を民主化すれば、日本の地方はもっと元気になるし、世界はもっと平和になる。美味しいものを届け合える国同士は、争わないはずです。」

電源を使わない断熱ボックスは、これまで大企業にしか開かれていなかった輸出の扉を、中小企業にも開こうとしています。

CO₂を排出し続ける冷蔵・冷凍コンテナに代わる選択肢として、脱炭素社会の流れとも重なります。さらに、アジア市場での冷蔵・冷凍コンテナ物流としての可能性も秘めています。

自らの悔しさを原動力に、大手の枠を飛び出し、挑み続ける桶田さん。その掲げるビジョンは、「物流の民主化」「物流の脱炭素化」。その言葉には、社会の仕組みを変える熱い意気込みが感じられます。

Japan Mobility Show 2025 出展モデル

桶田さんと共創している、C580の災害仕様モデル(Fork 516)です。