パフォーマー人財紹介 #03

スキルを活かして、現場の人に恩返しを

パフォーマー人財紹介

スキルを活かして、現場の人に恩返しを

#03 山中 令奈

2018年にヤマハ発動機に入社。本社5号館のMC組立工場に配属され、PW50、SR400、白バイ(FJRシリーズ)などオートバイの組み立てを担当する。高校時代に取得した情報処理検定1級などの資格を活用すべく、2023年に生産1課 PJ推進 VIFに異動。VBやVBAなどのプログラミング言語を習得し、組立工場の間材倉庫で使用されている間材システムの開発を手掛けた。趣味はカラオケやイラスト描きなど。

製造業における縁の下の力持ち、「間材」とは?

モノづくりの製造現場では、製品の原材料の他にも様々なものが製造工程を支えています。たとえばオートバイの直接的な材料と言えば、アルミや鉄鋼などの金属類や、プラスチックパーツの樹脂類などが思い浮かぶことでしょう。これを「直接材」といいます。

それに対して製造時に使用する工具であったり、作業者が身につける手袋や耳栓、文房具など多種多様な消耗品は「間接材」と呼ばれています。(以下、本記事では”間材”と略称します)製造業以外のお仕事に携わっている方には、”備品”という言葉の方が馴染みがあるかもしれません。

1台のオートバイに様々なサイズのボルトが使われているということは、それを締めるための工具も同じ数だけ必要になります。そして工場で働く人が多ければ多いほど、消耗品の種類や量も増えていきます。つまり何が言いたいかというと、「製造業の間材は種類も数も膨大で、管理が大変!」ということ。そのため、多くの企業が間材の購買・管理には専用のシステムを採用しているのです。

今回テミル:ラボでご紹介するのは、「ヤマハ発動機の組立工場で、間材システムが20年以上ぶりに刷新された」という事例です。しかもその開発をたったひとりで手がけたのは、同じ工場でオートバイを組み立てていた20代の女性でした。現場の作業者から、システム開発を手掛けるエンジニアへ。そのキャリアチェンジの舞台裏には、どんな背景や苦労があったのでしょうか。

組み立ても楽しい、でもスキルアップも諦めたくない

ヤマハ発動機組立工場 生産1課 PJ推進 VIFに所属している山中令奈さん。彼女が高校を卒業し、ヤマハ発動機に入社したのは2018年のこと。当時はヤマハのファクトリーチームが鈴鹿8耐で連勝を重ねていました。就職活動の際に職場見学会でヤマハのオートバイの組立工場を訪れた山中さんは、「世界一のバイクを作っているメーカーで、自分もバイクを組み立てられたらカッコイイだろうな」と想像したそうです。そして希望通り組立工場に配属され、現場に立つ日々が始まりました。

1年目はバッテリーとホースをつなぐなど、サブ組み立ての作業からスタート。2年目はPW50といった小型少量生産の製品組み立てを担当し、エンジンとフレームの組付けから完成車にするまでの全作業を手がけるようになりました。そして3年目・4年目は大型少量生産を扱うPラインに移り、白バイ(FJRシリーズ)やSR400の組み立てに携わりました。

1年ごとに担当する作業の難易度がステップアップしていることから、山中さんが組み立てのスキルを順調に習得していったことがわかります。しかし彼女は、もうひとつの「あるスキル」を活かしたいという気持ちが高まり、面談で思い切って上司に相談しました。

「私はパソコンが得意で資格を持っているので、それを活かした仕事をしてみたいんです!」

じつは山中さんは高校時代に情報処理コースを履修し、在学中に「情報処理検定1級(Excel)」、「プレゼンテーション作成検定1級(PowerPoint)」、「Word文書処理技能認定試験1級」を取得するなど、パソコン技術を熱心に習得してきました。

「小学校の頃から月に1回ほど簡単なパソコン操作を習う授業があって、それがすごく楽しかったんです。それ以来パソコンにずっと興味があって、高校ではパソコンの勉強に熱中していろんな資格を取得しました。組み立ての仕事は楽しくて性に合っていたんですけど、挑戦してみたい気持ちの方が大きくて。職場の同僚も『せっかく資格があるなら活かさなきゃもったいないよ!』と背中を押してくれました」

「できたらカッコいいな」を実現しよう!

当時の上司は山中さんの相談を真摯に受け止め、資格を活かせそうな部署を探して掛け合ってくれたそうです。そして社内調整の結果、彼女は2023年に生産1課 PJ推進 VIF に異動し、さっそくあるプロジェクトを担当することになりました。それが冒頭で触れた間材システムの刷新だったのです。しかも、担当するのは山中さんただひとり。

彼女を同部署に引き入れて、プロジェクトを一任した上司の徳増知之さん(*1)はその狙いをこのように語ります。

「彼女が元々持っていた知識と資格だけでは、システム構築ができないことはわかっていました。でも、そこから補うべきものを自分で調べ、吸収できる力があるから大丈夫だろうと思ったんです。というのも、彼女はとにかく人と話をするのが大好きな性格なんですね。わからないことは黙っておかないで、積極的にわかる人に聞きに行く。そういうコミュニケーション能力がずば抜けて高いので、この案件は彼女ひとりに任せた方が本人の成長につながると考えました。この規模のシステムを外注すると数百万の投資案件になってしまいますが、それよりも教育投資として若い社員の人財育成に使うほうが、結果的には強い組織づくりにつながるのではないでしょうか」

そのいっぽうで、未経験の分野でいきなり大きな案件を任されることになったことを、山中さん自身はどう感じていたのでしょうか。

「正直に言うと、規模が大きすぎてこんなの私にできるのかな、って思いました(笑)。異動先の先輩のパソコンの画面を見ても、英語の羅列で何が書かれているのかさっぱり理解できませんでしたから。私がやっていたのはExcelの関数が中心だったので、プログラムコードを見たことがなかったんですよ。でもプログラミングができるってカッコいいし、ここまで来たら1人でやりきった方がもっとカッコいいと思って、『頑張ります!』と言いました(笑)」

そして2023年10月から、山中さんは研修と並行して旧システムの現状把握、問題の洗い出し、そして新システムのビジョン策定に本格的に取り組み始めました。また、12月からは磐田南工場のDS職場に社内留学へ。基本的なマクロの仕組みや、VBAや旧システムで使用されていたVB(*2)について約3か月にわたって勉強漬けの日々を送ったのです。

(*1)記事内容は取材時のものであり、2024年12月25日現在、徳増さんは組立工場 生産1課 第1工区 工長として引き続きVIF(Value Innovation Factory ※ヤマハ発動機流スマートファクトリー)に取り組んでいます。

(*2)VB=Visual Basic、VBA=Visual Basic for Applicationsの略。どちらもMicrosoft社のOffice製品の機能拡張に用いられるプログラミング言語

留学を終えた2024年3月からは、本格的にシステム開発をスタート。6月には完成した新システムを導入して約1か月の試験運用を行い、修正や機能追加を実施したうえで7月からは本格稼働しています。習得したてのプログラミング言語を使って、これだけ短期間でシステムを完成させているのですから、山中さんが並々ならぬ努力をしたことは想像に難くありません。

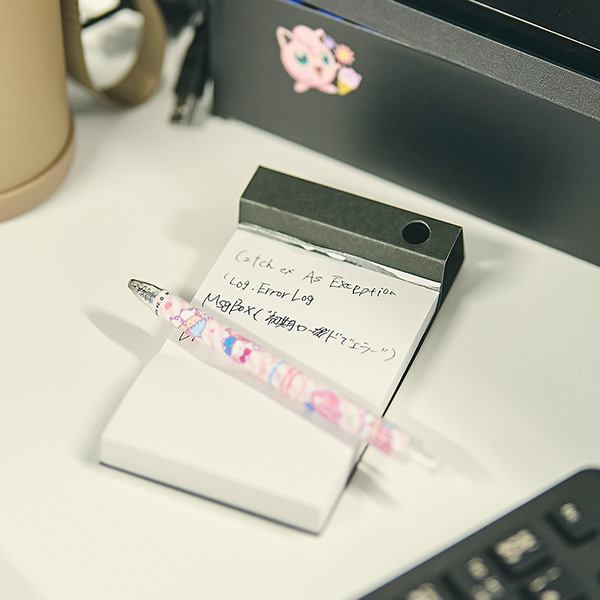

「一番苦労したのは必要なデータの見極めですね。当初はシステムの管理者の方と必要な項目を洗い出して、不要なものは削除、あったら便利な項目を追加したつもりでした。でも、むしろ洗い出したことで『やっぱりこれは追加したい』という項目があとからいくつか出てきて、最初に思い描いた図から変わっていってしまいました。そうすると、土台となるデータのテーブルを最初から作り直さなくてはいけないんです。そのあたりはシステムの根幹に関わるので、大変でしたが根気強く項目を詰めていきました。テーブルやカラムを作る際も適切にデータを紐づけないと正しいアウトプットが得られないので、当時は留学先のDS職場の方を質問攻めにしていました(笑)」

ユーザーにも優しい遊び心を

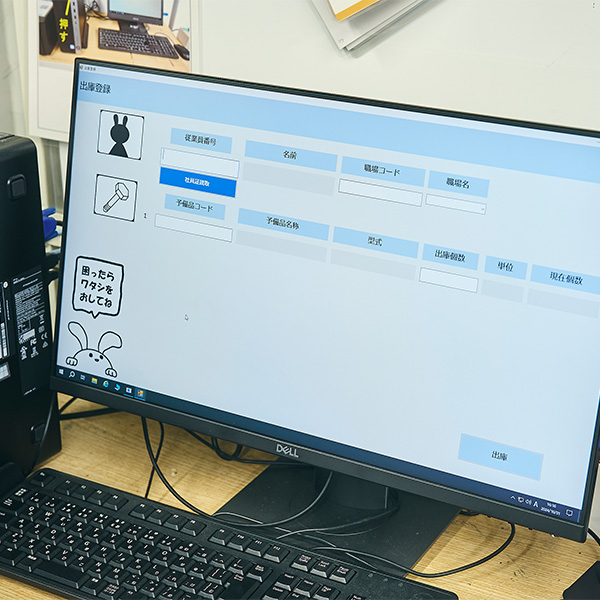

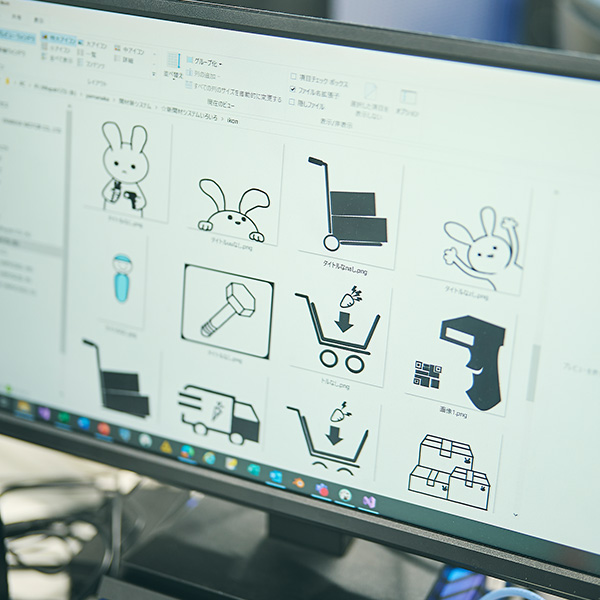

本社工場5号館にある間材倉庫を訪れてみると、入口のすぐ脇にあるPCに現在稼働している新間材システムが立ち上がってスタンバイしていました。山中さんに開発でこだわったポイントをたずねると、社員証をカードリーダーにタッチしながら説明してくれました。

「できるだけすっきりとシンプルな画面にして、なるべく人の手を介在させずに備品を払い出し(システム処理して持ち出す)することです。このシステムでは<Enter>のキーを2回押せば出庫画面にたどり着けます。あとは社員証をかざし、払い出したい備品に振ってある二次元コードと個数をバーコードリーダーで読み取るだけで出庫が完了します」

じつは旧システムでは利用時に「社員コード」や「備品コード」を手作業で入力しなくてはなりませんでした。何種類も備品を出庫するときは複数の備品コードを手書きでメモして、それを見ながら1つ1つテンキーで入力する必要があったのです。そのため、入力ミスで在庫数とシステム上の数が一致しないケースが毎月10件ほど発生していました。その度にシステム管理者と徳増さんは出庫履歴を遡って原因を究明し、データ修正を行っていたといいます。

「たかがボールペン1本でも、間材倉庫にあるものは会社の資産として計上されているため、数が合わないということは許されません。だから月末の誤差の解析は骨が折れる作業でした。現在は全く発生しなくなったので、その業務負担がまるごと解消されています。間材倉庫とシステムを管理している担当者も、『期末の棚卸しが非常に効率化できて楽になった』と喜んでいました」

また間材倉庫とシステムの担当者は日中の勤務ですが、本社工場は2直交替勤務のため夜間も稼働しています。そのため旧システムでは、夜間勤務の利用者はまた別の課題を抱えていました。間違った備品コードや個数で出庫処理をしてしまったときは、翌朝のシステム担当者の出勤を待って修正申告をしなければならなかったのです。それに対して山中さんは担当者が不在でも、簡単に修正申告をできる機能を実装しました。それが「困ったらワタシをおしてね」というメッセージとともにシステム画面内に常駐しているウサギの存在です。じつはイラストなど絵を描くのが趣味だという山中さんが、密かにこだわったポイントでした。

「このウサギをクリックすると、操作の不明点や入力ミスなど、困りごとを選択しながら進んで行けば修正申告も自働で行えるようになっています。その時点で私とシステム管理者にメールが飛んでくるので、あとはこちらで確認して処理しています。そうすれば夜間に利用する人も、そこで業務を完結できますから。じつは自分でもシステムの開発中はキャパオーバーに感じてしまうことがあって、息抜きに絵を描いて気分転換していました。そんなとき、このシステムでも画面上に何かイラストがあれば、使う人の気持ちが少しでも軽くなるんじゃないかと思ったんです。もちろんこれは仕事で使うシステムですが、あまりカチカチに仕上げても息が詰まっちゃいますよね。このウサギのイラスト、最初はこっそり配置してから上司に見せて、もし『やめとけ』と言われたら消そうと思っていたんです(笑)」

いっぽうそれを見た上司・徳増さんの反応はというとーー?

「じつは最初に見たときは『ホントにここにウサギ置くんだ!?』と思ったんですが、まずは本人のやりたいようにさせてみることにしたんです。でも実際にシステムが稼働してみると、現場の若い利用者からは『イラストを見てホッとする』『癒される』という声が上がってきます。現場の人が間材倉庫に行くのは、1日の生産活動を終えたあと、翌日に向けて足りないものを補充するため。つまり1日で一番疲れているタイミングで足を運ぶところなんですね。現場の人がそう言ってイラストに喜んでくれているということは、それが正解だったということですよね」

本格導入してから約3か月、新間材システムは現在も安定して稼働しており、利用者の反応も上々です。山中さんの次の開発にも期待が集まっています。

「やっぱり私は元々現場で働いていてお世話になった人がたくさんいるので、その人たちが困っていることをどんどん吸い上げて改善していく仕事がしたいですね。二次元コードやカードリーダーをシステムに組み込む方法が今回でわかったので、社員証を使った勤怠管理とか、現場の負担が軽くなるようなシステムを作ってきたいと思います」

オートバイの組み立てとプログラミング。どちらも「あれができたらカッコいいな」という直感をがむしゃらに実現してきた山中さん。はたして次はどんなDXで「カッコイイ」を実現させてくれるのでしょうか。