2025年 ヤマハ「Formula Blue」スカラシップドライバー募集のお知らせ

※写真は2024年Formula Blueスカラシップドライバーです。

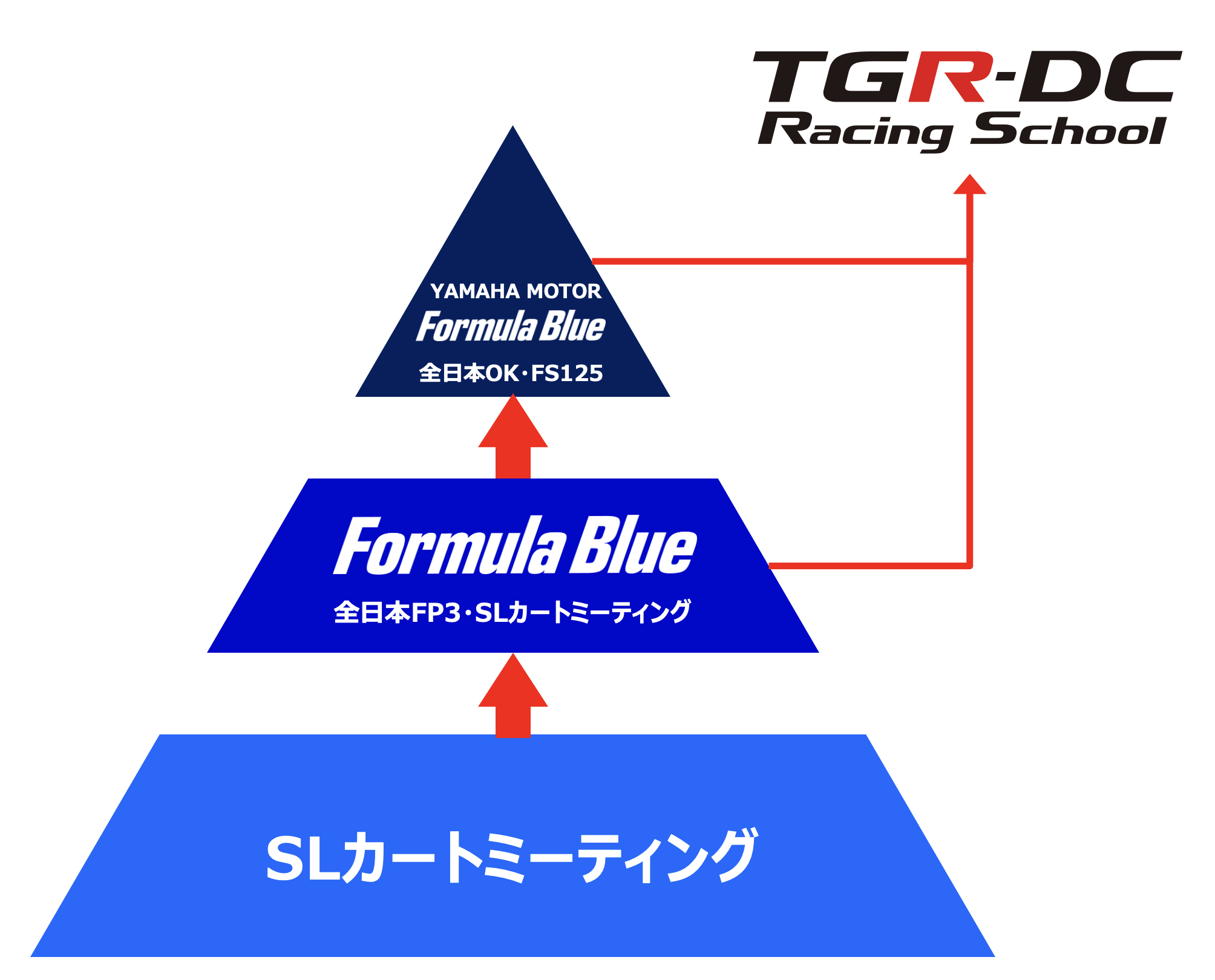

ヤマハ「Formula Blue」スカラシップは、株式会社菅生がモータースポーツの活性化を目指し、SLカートミーティングから上級カテゴリーへのステップアップを志向するドライバーの夢を応援するプログラムです。

2025年も片岡龍也氏をアンバサダーとし、所属ショップやチームから参戦する「Formula Blue」と、高木虎之介氏が監督を務め国内最高峰カテゴリーに参戦する「YAMAHA MOTOR Formula Blue」の体制となります。

2025年の「YAMAHA MOTOR Formula Blue」は、国内最高峰カテゴリーのOK部門に加えて、新たにFS125部門のチームを立ち上げて2カテゴリーに参戦します。

全日本カート選手権、またはSLカートミーティング参戦のサポートと4輪フォーミュラトレーニングをパッケージにしたプログラムを通して、ドライビングテクニックに加えて、プロ意識やスポーツマンシップを育み、TOYOTA GAZOO Racingが開催するTGR-DCレーシングスクールでのスカラシップ獲得を目指します。

応募概要

| 応募条件 |

|

|---|---|

| 募集人数 | 若干名 |

| サポート期間 | 2025年シーズン(1年間) ※能力を認めた場合は次年度も継続サポートをすることがあります |

| プログラム内容 | 全日本カート選手権、またはSLカートミーティング参戦サポートと4輪フォーミュラトレーニングをパッケージにしたプログラム |

| 応募期間 | 2024年11月20日(水)送信分まで |

| 応募方法 | 事務局から指定のWEB応募フォームのURLをお送りしますので、下記メールアドレス宛にタイトルを「Formula Blue 応募申請希望」とし、メール本文に氏名、携帯電話等の連絡先を記載してお申込み下さい。 Formula Blue事務局 担当:小林 info@formula-blue.jp |

| 選考方法 | 一次選考:書類審査 二次選考:面接 12月10日(火)東京駅近隣の会議室にて実施 やる気・能力・経験・実績等を総合的に考慮し選考いたします |

| 結果発表 | 2024年12月末までにご連絡します(合格者のみ) |

| お問い合わせ | Formula Blue事務局 担当:小林 info@formula-blue.jp |

プログラムについて

※以下のすべての内容は予告なく変更する場合があります

1)Formula Blue

| 参戦クラス | 全日本カート選手権 FP-3部門(特例で全日本選手権FS125の場合もあります)、SLシリーズ(鈴鹿/もてぎ) |

|---|---|

| サポート内容 | レース参戦に必要なシャーシ・エンジン・装具を無償貸与、または支給 シャーシ1台貸与、エンジン1基貸与 タイヤ 毎大会2セット支給 レーシングスーツ、ヘルメット、グローブ、シューズ支給 マシンステッカー、バイザーステッカー支給 |

| 個人負担 | シャーシ・エンジンに関連する消耗品、メンテナンス、修理費用など(上記サポート以外のすべての費用) エントリー費、保険費、移動費、宿泊費、諸経費 |

| フォーミュラトレーニング | 実車によるショートコースでの練習走行 ※フォーミュラ車両破損時の修理費用(全額自己負担) |

2)YAMAHA MOTOR Formula Blue Racing Team /FS125

| 参戦クラス | 全日本カート選手権 FS125部門 |

|---|---|

| 費用 | 3,600,000円(税別) |

| サポート内容 | 2025年全日本カート選手権 FS125部門 5大会 全10戦(1週間前練習含む) シャーシ1台(計測器、ラジエーター、キャブレター、パーツ費含む) エンジン2基(オーバーホール費含む) セッティングパーツ(ホイール、シャフト他) レーシングスーツ、ヘルメット、グローブ、シューズ支給 マシンステッカー、バイザーステッカー支給 チームウエア支給 タイヤ20セット 消耗品(ガソリン、オイル、パッド、スプロケット、チェーン、プラグ他) メカニック(宿泊、食事費含む) |

| 個人負担 | エントリー費、保険費、移動費、宿泊費、クラッシュによる修理費 |

| フォーミュラトレーニング | 実車によるショートコースでの練習走行 ※フォーミュラ車両破損時の修理費用(全額自己負担) |

3)YAMAHA MOTOR Formula Blue Racing Team /OK

| 参戦クラス | 全日本カート選手権 OK部門 |

|---|---|

| 費用 | 5,900,000円(税別) |

| サポート内容 | 2025年全日本カート選手権 OK部門 5大会 全10戦(合同テスト含む) シャーシ2台(計測器、ラジエーター、キャブレター、パーツ費含む) エンジン3基(オーバーホール費含む) セッティングパーツ(ホイール、シャフト他) レーシングスーツ、ヘルメット、グローブ、シューズ支給 マシンステッカー、バイザーステッカー支給 チームウエア支給 タイヤ25セット 消耗品(ガソリン、オイル、パッド、スプロケット、チェーン、プラグ他) メカニック(宿泊、食事費含む) |

| 個人負担 | エントリー費、保険費、移動費、宿泊費、クラッシュによる修理費 |

| フォーミュラトレーニング | 実車によるショートコースでの練習走行 ※フォーミュラ車両破損時の修理費用(全額自己負担) |

2025年、Formula Blueアンバサダー片岡龍也氏に聞く

若手ドライバーの登竜門として多くの選手が加入し活動してきたFormula Blueスカラシップ。発足当時からFormula Blueアンバサダーを務め、TGR-DCレーシングスクールで校長を務める片岡龍也氏にその狙いを聞いた。

「Formula Blue」はTGR−DCレーシングスクールに合格することを目標に、カートでの実戦経験、レース経験を積むためにFP3とFS125へのレース参戦、さらにフォーミュラマシンによるトレーニングがプログラムとなっていました。

これまで続けてきた中、例えば4輪レースへの転向には年齢が達していない、センスはあるのでもう一年カートで磨きたい、となったとき、もう一年FS125に参戦することは足踏み状態ではないかと感じていました。

また、親子二人三脚での参戦や慣れ親しんだカートチームでの活動だと、ドライバーが言葉を発せず、伝えられなくても伝わってしまう。周囲がマシンを作り上げてしまうといった環境であると感じていました。

そういったドライバーがスカラシップを獲得し4輪レースに来たとき、いきなり「ドライバー」というポジションに投げ出され、そこから一人のドライバーとしてメカニックやエンジニアと会話をする能力の必要性に気付かされることになります。

それを改善するため、2023年から「Formula Blue」はKTカテゴリーからドライバーを発掘し、そのスカラシップとしてFS125やFP3への参戦。ローカルなレースから才能を発掘し、しっかりとした物差しで実力を計っていく。

カートを継続することになったときは、FS125等を複数年やるよりはステップアップして「YAMAHA MOTOR Formula Blue Racing Team」からOKクラスで活動するという仕組みに強化しました。

「YAMAHA MOTOR Formula Blue Racing Team」の監督を務める高木虎之介氏は4輪レースにも造詣が深く、プロフェッショナルなチームとして運営されています。そうした環境の中で、プロドライバーになるための育成をしてもらいたい。

いわばヤマハが『発掘』しプロとして『育成』することで、TGR-DCレーシングスクールで合格した際も、即戦力として活躍できる選手を送り出したい。発掘と育成の棲み分けをはっきりさせることで、わかりやすい形となっています。

そしてさらにこのプログラムを進化させるために、2025年からは複数年で育成する要素を加えることにしました。具体的には、「YAMAHA MOTOR Formula Blue Racing Team」にFS125のチームを立ち上げて、より早い段階で親子でのカート活動から離れて、選手が自立し、4輪レースに適応できるよう育成していきます。

TGR-DCの人間としての立場からは、カートレースの間に自分で物事を考えられるドライバーに育って欲しいと考えています。今は、ほとんどの選手が「速く」走ることはできます。でも、モータースポーツは道具を使うスポーツなので、道具をいかに仕上げられるかも重要なテクニックなのですが、その意識が低い選手も多いです。それは、何も言わなくても周囲がやってくれる環境にいるからだと考えます。

ドライバーとして、全く知らない人と組むことは、しっかり意思を伝え、自分の感覚を相手に伝わる言葉にする力が必要です。それを、実戦を通じて身につけてほしい。

4輪レースはカートレースと異なり、走っているところをつぶさに見ることはできません。必然的にデータとドライバーのコメントでマシンを仕上げていくこととなります。そこできちんと共通言語で話せるドライバーになってほしいというのが一番の目的です。

厳しいチームで、人に見られていることも意識し、プロの心得を学んでいけば、ステップアップしてもスムーズに結果に繋げられます。

これまでもたくさんのチャンスを与えてきましたが、それでもやりきれなかったことを、今回の提携によって補い、よりよいドライバーを育てて送り出すこと。それが「Formula Blue」の目指すことです。

先頭へ