“困りごと”の見せ合いから共創が始まる。ヤマハ発動機のバッテリーサーキュラーエコノミー

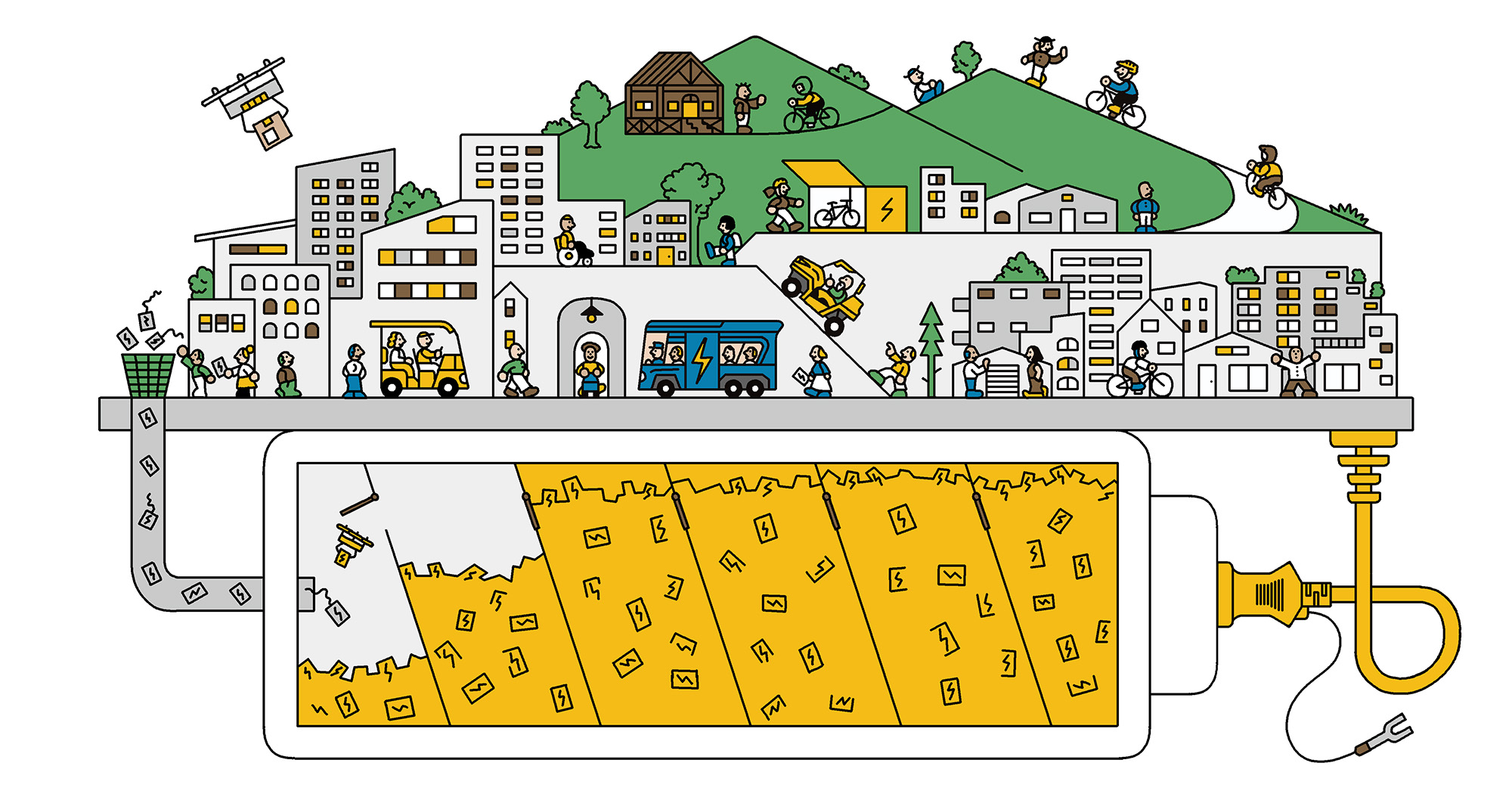

使用済みバッテリーを、地域の暮らしを支える新たな電源へ活用する循環型ビジネス。サーキュラーエコノミー研究家の安居昭博さんとの対話から、その実現の道筋を探ります。

資源を使い切るのではなく、循環させる——。こうした考え方が、これからのビジネスの大きな転換点になろうとしています。

モビリティ事業を強みとするヤマハ発動機は、2050年カーボンニュートラルを目指して電動モデルのラインナップ拡大を重点化。その一環として取り組んでいるのが、バッテリーの循環利用(バッテリーサーキュラーエコノミー:以下BCE)です。

このプロジェクトでは、ゴルフカーやグリーンスローモビリティで使用したバッテリーを蓄電池として再利用し、資源の価値を最大化するとともに環境負荷の低減を目指しています。

しかし、取り組みを進める中で、環境保全と収益性の両立、他企業との協業体制の構築、社内での合意形成など、さまざまな課題が浮き彫りとなりました。

そこで今回、BCEプロジェクトリーダーの米田裕一が、サーキュラーエコノミー研究の専門家である安居昭博さんに話を伺うことに。循環型ビジネスへの転換における“困りごと”を開示する中で、目指すべき方向性が見えてきました。

安居昭博

1988年生まれ。Circular Initiatives&Partners 株式会社 代表取締役。京都市委嘱成長戦略推進アドバイザー。ドイツ・キール大学「Sustainability, Society and the Environment」修士課程卒業。2021年、日本各地でのサーキュラーエコノミー実践と理論の普及が高く評価され、「青年版国民栄誉賞(TOYP2021)」にて「内閣総理大臣奨励賞(グランプリ)」受賞。「サステナアワード2020」にて「環境省環境経済課長賞」受賞。著書に「サーキュラーエコノミー実践 ーオランダに探るビジネスモデル(学芸出版社)」米田裕一

2003年ヤマハ発動機に入社以降、エンジン設計を担当し、US向けレクリエーショナルビークルやASEAN向けスクーター開発 に従事。2014年より電動開発に携わり、電動パワートレイン用のクラッチ機構、変速機構の先行開発を牽引し、電動モビリテ ィの新たな可能性を提案。2022年より現職となり、電動化推進に際して生じる電池起因の課題を事業視点で解決に臨む。

今だからこそ、サーキュラーへの一歩を

今だからこそ、サーキュラーへの一歩を

米田まず安居さんにお聞きしたいのですが、私たちはこれまで大量かつ効率的な生産を目指してきました。こういった考え方について、どのようにお考えでしょうか。

安居そもそも何を大量生産とするのか、どの地域やエリアに向けているのかで、その是非は変わってくると思います。現在の世界人口は約80億人ですが、今世紀末までに110億人を超えるという統計が出ています。人口増加に伴って必要なものも増えていくので、ニーズのある地域への生産は一概に否定できません。

ただし、これから新しく生産するものは、廃棄を出さない仕組みづくりが不可欠ですね。従来のように天然素材(バージンマテリアル)による大量生産を改善できないか、また廃棄ではなく再活用を進めることができないか、見直すべき時期に来ていると思います。

米田やはりそうですよね。ただ、既存事業をシフトしつつ、収益化も両立することには難しさも感じていて。一から循環型ビジネスを立ち上げる取り組みも平行してやっているのですが、ゼロスタートでは規模が小さくなってしまう。悩ましいところです。

安居僕は両方のアプローチが大切だと思います。というのも、今あるビジネスのほとんどがリニア型なので、既存の枠組みを改善しながら、同時に新しいサーキュラーモデルを構築していくことが重要ではないかなと。

米田実際にうまくいっている事例があれば、ぜひお聞かせいただけないでしょうか?

安居例えば、昨年アシックスがリリースしたランニングシューズ「NIMBUS MIRAI」では、回収後に2000円相当のポイントが還元される仕組みが導入されました(日本国内に限る)。本体をはじめ、靴ひも、補強部やハトメには単一性素材が採用され、熱で簡単に分解できる自社開発の接着剤を使用することで、再資源化に適したサーキュラーデザインとなっています。

このような「シューズの機能性」と「回収後の分離のしやすさ」を両立した設計は、他分野でも高い関心を集めていて、「NIMBUS MIRAI」は異業種連携の可能性を広げた、日本発の先進事例として評価されています。

米田回収・再資源化まで前提になっているのはすごいですね。

安居別の興味深い例としては、ホタテや牡蠣の貝殻を活用したビジネスがあります。ある漁業組合では燃料費の高騰により、貝殻の廃棄物処理が大きな悩みの種になっていました。しかし、その廃棄物情報を漁業組合外に公開されたところ、活用したいという企業が次々と現れたそうです。

米田どんな企業が何の用途で使うんですか?

安居建材メーカーは漆喰の材料として、化粧品メーカーはコスメの原材料として活用していますね。ポイントはある分野の廃棄物情報が他の業界へ届き、資源として活用される新しい繋がりが生まれたこと。そして廃棄物が出る量と頻度が開示され、安定供給できることが示されたことで、新しいビジネスモデルが生まれました。

そういえば「Dutchデザインウィーク」というヨーロッパ最大規模のデザインイベントでは、廃棄金属を溶かしてタイルの染色にするという取り組みが提案されていました。溶かした際の模様がユニークで、新品の塗料にはない価値を感じましたね。

米田日頃からバッテリーの活用法をあれこれ考えてますが、廃棄金属を塗料に使うなんて思いつきもしませんでした。

安居こうした取り組みは、企業の姿勢を示す象徴的な一例にもなりますよね。実は早い段階からサーキュラー化に取り組んでおくことは、実益的な面でもメリットがあるんです。

5~6年前に取材させていただいた欧州の企業では、すでにガラスや繊維などのリサイクル素材を使用していました。その理由を聞くと、技術革新によって将来的にバージン素材よりも安価になる見通しだからと答えてくれました。また自国やEU圏内で製造されるリサイクル材は、海外産のバージン素材と比べて国際情勢の影響を受けにくく、安定調達が見込めます。

この見通しは今振り返ってみると的中しており、現在では一部のリサイクル材がバージン素材よりも安価で安定的に調達できるようになっています。現時点でコストが高くても、長期的視野でリサイクル材を活用できる商品設計や体制を整えておくことは中長期的なリスク低減にもつながるでしょう。

バッテリーに第二の出番を

バッテリーに第二の出番を

米田循環型ビジネスについてお聞きしたのは、私たちが今まさにその渦中にいるからです。実は今、モビリティの電動化に取り組んでいるのですが、従来のエンジンを電池に置き換えただけでは採算が取れず、製造コストを価格に反映させると市場での競争力を失う、という課題がありまして。

そこで出会ったのが「サーキュラー化」でした。使用済みバッテリーを循環させることで、コストと環境負荷の両方を抑えられるのではないかと考えたんです。環境への想いだけではなく、ビジネス上の必然としてスタートしたので、少し後ろめたさもあるのですが……。

安居それでいうとヨーロッパでも、サーキュラーエコノミーは環境意識だけではなく新しい合理的なビジネスとして推進されているんですよ。でも、使用済みバッテリーは繰り返し使用すると、効率が落ちてしまいますよね。回収された後には手を施されているのでしょうか?

米田おっしゃる通り、バッテリーは使用とともに容量が低下します。ただ暖房のように大きな電力を使う家電であっても、モビリティと比較すると電力利用は緩やかで、その電源として使う分には十分活用できます。余計な手を加えずそのまま使えるようにできれば、リユースコストも抑えられるんです。

安居モビリティで使用したバッテリーを家電に転用するというのは興味深いアイデアですね。バッテリーのカスケード利用*の好例といえそうですが、電化製品に使うとなると、汎用性の高い形状や規格が必要になりますよね。それらは実現可能なのでしょうか。 * 製品や素材を、品質低下に応じて段階的に別の用途へ活用していく手法

米田そこもまさにポイントでして。現状のゴルフカーバッテリーは真四角で使いやすいのですが、モビリティ専用設計の形状になってしまうと、そのままでの転用が難しい。組み替えが発生するとリユースコストが上がるので、モビリティ設計段階からリユース要件を入れていけるかも課題の一つです。

「できること」と「困りごと」の開示

「できること」と「困りごと」の開示

安居欧米では、サーキュラーエコノミーの経済合理性を確保するため、異分野や競合他社との連携が模索されています。ヤマハ発動機さんも、他分野の企業さんとの共創の動きはあるのでしょうか。

米田モビリティ業界・団体とのつながりは強いものの、事業化を意識するあまり共創の機会を逃してしまうことが最大の課題です。「私たちはこれで稼ぐんだ」という柱が見えていれば、もっと進めやすいのですが。

安居なるほど。新しいサーキュラービジネスの全体像と、そこを補完する他社連携によるメリットが見えないと、共創は進みづらいですよね。実際、僕の経験でも、ビジネスの全体像と位置づけが関係者間で共有できておらず、停滞するケースは多々ありました。

新規事業への期待は、経済的利益を重視する人、リスク低減を重視する人、会社の将来的な指針を示したい人など、立場によってさまざま。だからこそ目的を明確にし、関係者間で共有することが重要ですね。そうすることで「短期的な収益は難しいけれど長期的な経済利益が見込める事業」や「将来のリスク低減のための投資」といった、共創の方向性が見えてきます。

米田異業種との連携を成功させるポイントは何だと思いますか?

安居企業同士の「情報」と「価値観」の共有だと思います。冒頭で貝殻の例を挙げましたが、特に注目すべきは「廃棄物」に関する情報の開示です。従来は廃棄物情報を開示することはタブー視され、廃棄物を商材として扱うことにも大きな抵抗がありました。

しかし、その認識も徐々に変化して、開示できる情報はシェアしたほうが新しいビジネスにつながったり、みんなで利益を少しずつ分かち合えたりする。企業間が連携することによって法規制改革への働きかけも強められます。こういった動きから、新しいサーキュラーの事例が次々と生まれていくと思います。

米田自分たちの目指すものや課題を開示することが大切なんですね。お互いの「できること」と「困りごと」を見せあうところから関係が始まるというか。

「もったいない」と日本のサーキュラー

「もったいない」と日本のサーキュラー

安居サーキュラー化の収益性について、実はドイツやオランダもEU全体の4億人規模の市場があって初めて経済的なメリットが見えてくると聞いています。バッテリーサーキュラーはどの程度の市場規模を想定されていますか?

米田私たちは「日本」といった地域単位で捉えています。1億人という限られた規模ですが、採掘資源に乏しい日本では、使用済みバッテリーが国外に流出することは大きな機会損失になります。できるだけ地域単位で経済を回していくという政策の流れは、当面続くと見ています。

安居地域密着型の取り組みが世界的なビジネスモデルへと発展した例は過去にもあります。それこそ「日本らしい」循環型ビジネスもあり得ると思います。例えば「数値化できないけれどなんか大切」という感覚は、八百万の神を大切にしてきた日本人らしさなんじゃないかなと。

米田「もったいない」という感覚もそうですよね。新品を持ってきたほうが経済合理性はあるとしても、「いや、もったいないんだよな」みたいな。ただ、データを分析した結果、採算がとれないとなると、プロジェクトとして進めるのは難しいのですが。

安居データに基づいた判断も大切ですが、目に見えるニーズだけに注目していると、潜在的なマーケット市場を見落とす可能性もあります。

例えばEUでは「修理する権利」が各国で広められていて、企業も修理を前提とした商品設計を進めています。なぜここまで進んだかというと、EU統計局の調査で約8割の人が修理する権利の拡大を支持している結果が明らかになり、市場が顕在化したことが一因にあります。

一方で、日本では「修理する権利」への支持がどの程度あるのか、確かな統計がありません。でも、マーケットとしては見えていないだけで、年々需要は高まってきていると感じます。数値化や顕在化はされていなくても、世界の潮流を観察し、関係者間できちんとニーズを認識して進めていくことは重要だと思います。

米田日本でも、顕在化されていなかったニーズが発掘された事例はあるのでしょうか?

安居京都の「循環フェス」で行われている「リリースキャッチ」という古着回収のプログラムは顕著な例かもしれません。主催者は回を重ねるごとに回収量が減ると予想していたそうなのですが、2024年に開催された第6回目が過去最多の量だったんです。

これは大量生産・大量消費の時代には見られなかった「気持ちよく手放したい」という新しいニーズの表れといえます。単に手放すだけなら自宅でもできますから。このような意識の変化は、バッテリーにおいても同じような可能性があるんじゃないかと。

米田実は日本で循環型ビジネスにしていきたいという思いはあったものの、顧客のニーズに合致するのか確信が持てずにいたんです。でも、今のお話を聞いて、大量生産型市場の縮小が、新たなチャンスを生み出しているんだと実感できました。

“遊び”で社会を共創する

“遊び”で社会を共創する

安居サーキュラー化に日本らしさを見出すという話をしましたが、実はヤマハ発動機さんはオランダ的な要素を持った会社だなと感じています。

米田オランダ的?

安居オランダの学校教育は「自分は何が好きか」を知ることから始まり、授業でもそれが大切にされています。「アート」の授業では、同じ時間に砂山を作る子もいれば絵を描く子もいる。こうした姿勢は働き方や企業のあり方にも表れていて、オランダではとにかく自分が好きなことを仕事にする傾向が強く、自然と事業に「プレイフル」さが表れます。

僕がオランダの企業に惹かれたのも、働く人たちが「自分たちの事業で世界を変える」というワクワク感に溢れていたからなんです。ヤマハ発動機さんも、そういう人は多いんじゃないですか?

米田確かに弊社には二輪が大好きで入社する人が多くて、「こういうものづくりがしたい」という熱量で取り組む人が多いですね。

安居米田さんもプロジェクトについて語るときの表情がとても楽しそうで。会社に収益をもたらす大プロジェクトも、元を辿れば、各メンバーのやりたいことから始まることが多いですよね。米田さんご自身は、どんなところにワクワクしていますか?

米田やっぱり新しい価値や体験を創り出せることですね。例えば、山でのマウンテンバイクコースに使用済みバッテリーを持ち込めば、電力のない場所でも新しい体験が生まれる。シェアリングモビリティの充電ステーションとしても使えば、もっと多くの人がモビリティを楽しめる。バッテリーを通じて、次々と新しい可能性が広がっていく。そんな未来を作れることには、すごくワクワクします。

安居ヤマハ発動機さんのような、遊びを通じて関係を築くのが上手な企業が、単なる遊びや自社研究を超えた社会共創型事業を作る。これによって自然と消費者と密なコミュニケーションが実現でき、最新のニーズを把握できるのは重要だと思います。

最近面白いなと感じるのは、社外からの反響が社内の変化を後押しするケースが増えていること。一つひとつは小さな取り組みでも、それが積み重なって大きな流れになっていく。アメリカの有名なアウトドアブランドでも、以前はアウトドア愛好家ばかりだった採用が、今では環境意識の高い応募者が増えているそうです。

米田弊社も同じですね。昔は二輪やアウトドアが大好きな人ばかりが集まってきていましたが、最近は環境保全に興味がある方が増えている印象です。

安居ヤマハ発動機さんは、自然を楽しむ“装置”を提供する会社とも言えると思います。山や海の環境が損なわれては、モビリティを提供できなくなってしまう。二輪が好きで入社した人も、環境保全に関心がある人も、目指すゴールは同じなのかもしれません。

米田たしかにそう考えると、“仲間”は思ったよりも多い気がしてきました。さまざまな立場の人を巻き込みながら、ムーブメントを起こしていきたいですね。

取材協力:KYOTO SHIKIAMI CONCON

執筆:佐々木ののか /写真:川嶋克 /編集:日向コイケ(Huuuu)

先頭へ