開発ストーリー:MT-10

MT-10の開発ストーリーをご紹介します。

プロローグ

MTシリーズの頂点となるモデルを造る。「MT-10」の開発は、そんな当たり前で、しかしとても難しい目標を掲げてスタートしました。

ヤマハ・スポーツモデルの血統を受け継ぐ“Rシリーズ”の最高峰として、2015年に欧州をはじめ世界の二輪市場に投入した「YZF-R1」のプラットフォームを使うこと。MTシリーズの根幹とも言えるエンジンの設計思想“クロスプレーン”コンセプトのなかでも最大排気量を有するエンジンを持つこと。さまざまな角度から開発の条件を挙げてみても「MT-10」が、MTシリーズの頂点であることは明白でした。だからこそ我々開発陣は「MT」という存在を、徹底的に考え抜きました。

「MT」とは、“トルク&アジャイル”というマシンを自由自在に操る楽しさを追求した、新しいネイキッドスポーツのカデゴリーです。スーパースポーツの派生モデルではありません。したがってMTシリーズの頂点である「MT-10」は、決して「YZF-R1」のネイキッドバージョンではないのです。

ポイントとなったのはフレンドリーさと荒々しさの両立です。サーキット最速を目指して造り込んだ「YZF-R1」をベースに、MTらしい日常での使いやすさと、MTらしい“ガツンッ!”と全身で感じる加速感を両立するのは決して容易なことではありませんでした。しかしそれを具現化するため多くの部品を新規開発し、開発に関わるあらゆるスタッフが徹底的に造り込みました。

MTシリーズの頂点であることは、走りのパフォーマンス以外においても、既存のMTシリーズを越える存在でなくてはなりません。そのための機能とは何か、デザインとは何か。その答えが「FJR1300」のようなツーリングシーンにおける快適性であり、「MT-09トレーサー」のような冒険心をくすぐる機能拡張性です。

「MT-10」のオーナーとなるのは、これまで長くバイクを楽しみ、さまざまな経験を積んだライダーです。そんなライダーの要求はとてつもなく高い。しかし我々は、その要求にヤマハらしく応えたい。その答えが「MT-10」。そう胸を張って言える自信作です。

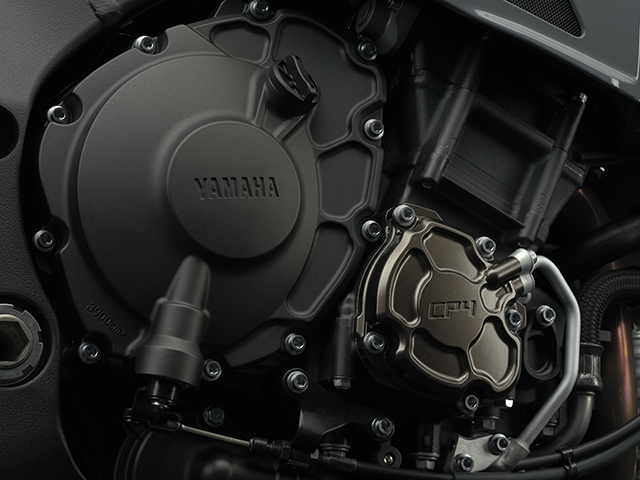

エンジン

誤解を恐れずに言えば、「MT-10」やそのベースモデルとなった「YZF-R1」が採用する、クロスプレーン型クランクシャフトを採用する並列4気筒エンジン/CP4エンジンは、荒々しさの無い大人しいエンジンです。

シリンダー内でピストンが往復運動すると、それに伴う慣性力がコンロッドからクランクシャフトに伝わってトルク変動を発生させます。通常のシングルプレーン並列4気筒はこのトルク変動が単気筒に対して4倍に増幅されてしまいますが、CP4エンジンはクランクピンの位相を90度ずつずらすことで、各気筒で慣性トルクを相殺し燃焼室で生み出される燃焼トルクだけを効率よく引き出しています。その結果として、良い意味で“荒々しさの無い大人しいエンジン”特性となっているのです。

そんなCP4エンジンを使って、MTらしいトルク&アジャイルの、いわゆる荒々しいほどの“トルク感”を造り込むことができるか。そこが大きなテーマでした。「YZF-R1」のCP4エンジンをベースに、数多くのパーツを一新したり形状を変更させたりしたのは、そのMTらしい“トルク感”を造り込むためであり、開発当初には計画に無いメニューでした。しかし妥協を許さず、徹底的に造り込むことができた。そこまで造り込んだからこそ、MTらしく仕上がったと言ってもいいでしょう。

なかでも大きなポイントとなったのがクランク軸上の慣性モーメントをアップさせたことです。慣性モーメントの大きなクランクはトルクフィーリングを向上させます。すなわちそれは、エンジンキャラクターに大きく影響を及ぼすわけです。その効果を得るためクランクに加え、クランク直付けACM(発電用マグネトー)の慣性モーメントも増やし、コンロッドはチタンから鉄に変更しています。これらの変更によって質量は増加しますが、MTならではのフィーリングを手に入れることができました。

また吸気および燃焼室まわりにも手を加えました。中低速域でのトルク向上を目指しピストンを新造して圧縮比を最適化。吸気バルブをφ33mmからφ31mmへと変更。吸気ポートや燃焼室の形状も新しくしました。フューエルインジェクションのスロットルボディとエアクリーナーボックス内のエアファンネル付近の二箇所にインジェクターを配置する“ツインインジェクター”は、エアファンネル付近のインジェクターを廃止し、エアクリーナーボックスの容量も最適化することで中低回転域でのトルク向上を実現しています。

そうやって造り出した、増大したトルクをいかにコントロールし、扱いやすさに繋げるか。それも今回の大きなテーマでした。とくに街乗りで頻繁に使う、アクセルの微少開度でのエンジンの反応や出力特性を、ライダーの気持ちが良いところに落とし込めるか。複数のエンジン特性を切り替えることができるD-Modeやトラクションコントロールの設定を含め、それぞれがどのように介入するのか。そのフィーリングを愚直に、時間を掛けて造り込みました。

このクラスのバイクを街中で走らせれば、エンジンは3~4000回転付近を常用します。しかも街中では様々な状況を瞬時に判断しながらの走行となり、そこでは無意識のアクセル操作が多くなります。じつはそのとき、意外にアクセルが開いていないんです。対して、追い越し加速をするときや、ワインディングなどで頑張って走る時はアクセルがしっかり開いている。ならば、そのふたつの操作を切り分け、エンジンの出力特性を造ればいいと考えたわけです。具体的には、街中を流しているときなどの、無意識でアクセルを操作している領域ではアクセル操作に対するエンジンの反応を穏やかに、アクセル開度が大きくなる、ライダーが積極的にライディングしている領域では反応をよくする。これによって扱いやすさとパワフルさを両立させることができるというわけです。

また同時に、このふたつのキャラクターをシームレスに、“イイ感じ”で繋ぎ合わせることも重要になります。しかも「MT-10」は3つのキャラクターを持つD-Modeを持っているので、それぞれのモードで、その出力特性に合わせて扱いやすさとパワフルさを造り込み、その間を繋いでいく。それは何度もトライ&エラーを繰り返し、多くのライダーの意見を取り入れながら、走行テストを繰り返して造り込んでいきました。ときにはアクセル開度に対するエンジンの反応を、グラフにしてホワイトボードに書き表すのはもちろん、気になる反応領域をピンポイントで抽出し、さらに細かく検証を続けました。そこはライダーの感性に頼る部分。ライダーの嗜好やその時の状況など、さまざま条件によって求める答えが変化する場合が多い。だからこそ開発を進める多くのスタッフが求める姿を共有できるよう目標を可視化して、しっかり摺り合わせながら造り込んでいきました。大事なのはライダーが“乗ったときの感覚”です。しかしそれを造り込んでいく過程では、必ず数字に置き換える必要があります。その感覚を数字に置き換えるところが、エンジニアリングの腕の見せ所なのです。

D-Modeの3つのキャラクターもしっかり造り込みました。これまでのエンジンモードは、名称こそ違いますが、スタンダード、スポーティ、マイルドにキャラクターが分けられ、そのキャラクターを明確にするため、それぞれが離れた個性を持っていました。その結果それぞれのキャラクターが強く、しかし明確に分類されたキャラクターは好き嫌いも明確で、複数のモードを持ちながらも、ユーザーはずっと同じモードを使用する傾向にありました。しかし「MT-10」は3つのモードのキャラクターが近い。オーバーラップしているところもあるくらいです。そうすることで、どのモードも実用的になりました。ライダーの好みはもちろん、路面状況やシチュエーション、ライダーの気持ちによって使い分け、楽しめる仕様としました。

シャシー

MTらしい軽快なハンドリングと高い快適性。「MT-10」ではそれを目指しました。短いホイールベースの車体とハイパワーなエンジンの組み合わせでありながら、安定感がありキビキビと走る。フレームやサスペンションを共有する「YZF-R1」が、そもそもそういった特性を狙って開発した車体だったので、そこでのパフォーマンスは担保されていました。その優れた素材をもとに、MTらしい軽快さと快適性を高めたわけです。

サスペンションは極低速域、分かりやすく言うと大きくサスペンションが動いていない、減衰力が低い状態でのセッティングにこだわりました。硬すぎず柔らかすぎず、MT的な幅広い走行シーンにおいてしっかりと対応するよう造り込みました。またアクセルをわずかに開けたとき、要するにアクセル操作に対してエンジンが反応し駆動力が伝わった瞬間のラッシュ感を改善するため、A&S(アシスト&スリッパー)クラッチのバネの組み合わせを造り込み、ラッシュ感が少なくなるよう開発しました。ラッシュ感とは、パーツ同士のクリアランスによって生まれる“ガタ感”のようなもの。それを改善することでエンジンの反応がよく分かるようになり、それが扱いやすさにも繋がりました。さらにはシフトフィーリングを向上させるため、アームシフトのレバー比を調整し造り込みました。シフト操作が多くなる街中でその効果を得られるとともに、標準装備したQSS(クイック・シフト・システム)の使用時においても、スムーズで素早いシフト操作に貢献しています。

もちろん「YZF-R1」譲りの、車体の重さをあまり感じず、狙ったラインをトレースできるという“RのDNA”は継承しています。ホイールベースが短くハイパワーなエンジンで、トリッキーに見えるかもしれませんが安定感があり、それでいてキビキビ走るのです。

快適に乗ってもらうためのライディングポジションは徹底的に造り込みました。ハンドル位置やシート位置、ステップ位置のほか、スイッチ類のレイアウトや操作感にもこだわりました。「MT-10」ではスタンダードモデルに加え、電子制御サスペンションなどを装備した「MT-10SP」もラインナップしています。そのSPではスイッチ周りのデザインがスタンダードと違いますが、その操作フィーリングを高めるためにミリ単位で調整を重ねました。

またMTシリーズの頂点として相応しい、そして他のMTモデルにはない機能を持たせたいとも考えました。それがクルーズコントロールです。ヤマハ・ツーリングカテゴリーにおける最高峰モデル「FJR1300」に標準装備するクルーズコントロールは非常に優れていて使い勝手が良い。それを「MT-10」に標準装備することで、「MT-09トレーサー」的な多用途性も付加できると考えたのです。そのために「MT-10」はリアフレームの剛性を高め、アクセサリーとしてラインナップするサイドバッグなどの装着も考慮した造り込みを行っています。

さらに上級モデルの「MT-10SP」では、国内モデルとしては初の、セミアクティブ電子制御サスペンションを採用しました。多様性を追求した「MT-10」ですが、固定されたサスペンションセッティングを持つスタンダードモデルでは、構造上、得意なところと苦手なところが生まれてしまいます。しかしセミアクティブ電子制御サスペンションを採用することで、その時々、車速や車速から算出した加減速度により、その条件で最適なセッティングを瞬時に導き出し、その減衰力を得ることができます。

この電子制御サスペンションには、走りを重視した“スポーツ”と、乗り心地を重視した“ツーリング”のふたつのモードを用意しました。車速や加減速をリアルタイムでモニタリングし、そのとき最適なセッティングを瞬時に導き出しているので、作動性がありながら高い減衰力を得られる、上質な乗り心地を手に入れることができます。

デザイン

デザインコンセプトは「The King of MT」。MTシリーズの最上級モデルに対する期待感や、MTシリーズの頂点モデルであることをシンプルに表現しました。

MTシリーズのデザイン的な特徴は、マスの集中にあります。自在にマシンを操る「トルク&アジャイル」のイメージを視覚化するために、実質的なマスの集中に加え、車体の前後が短く、中央にギュッと凝縮しているスタイルを採用しています。また車体の内側からあふれ出すパワー感を表現するため、吸気→爆発→排気という内燃機関の行程を視覚化した“Zシェイプ”を採用しています。

そういった“MTの方程式”を踏襲しながら、最高峰モデルとしての「MT-10」の個性を如何に造り上げるかがテーマになりました。その象徴がLED二灯ヘッドライトを使ったフロントフェイスです。「The King of MT」を強く印象づけるために、あえて強い個性を与えました。

同時に、「トルク&アジャイル」を表現するため、フロントフェイス周りにさらなるテーマを設けました。それはフローティングの美しさ、そして構造物の美しさを追求することです。「MT-10」のヘッドライトは、ステアリングヘッドから伸びたステーによって支えられ、ステーそのものを隠すこと無く、シンプルに見せています。ヘッドライトを、あえて車体から切り離したように見せることで車体のコンパクトさ、また車体の凝縮感を表現しているのです。そして車体とヘッドライトを繋ぐステーを“美しい構造物”としてデザイン。また、そのことによってヘッドライトが車体から浮いているような “浮遊感”を生み出し、それによって軽快さも演出しました。演出と表現しましたが、ヘッドライトパーツをフレームマウントすることでハンドル周りが軽くなり、ハンドル周りの軽量化も実現しているのです。「MT-10」に採用したこの新しいスタイリングは、すでに兄弟モデルである「MT-09」の2017年モデルが継承し、今後MTシリーズの新しい顔となるでしょう。

またタンク周りの造形にも注目して欲しいですね。「MT-10」は、「YZF-R1」のプラットフォームを継承しており、エンジンやフレームの幅を変更していません。その厳しい条件の中でタンク容量を確保しながら、ネイキッドモデルのキャラクターを形成するための重要なパーツであるタンクの表情を造り出す。その両立に苦労しました。タンクにめり込むダクトの表情だけじゃなく、ニーパッドは内側からの力で隆起したかのような表情もつけています。車体内側からの力を感じる造形。肩の張ったタンク上面。絞り込んだニーグリップ周り。そのコントラストがMTシリーズの、タンクの表情の定番。それもしっかり継承しています。

これらの形状は、デザイナーが手で粘土を盛り、そして削るクレー造形とともに、3D–CADといった最新のデジタル機器を総動員してデザインしています。ヤマハはいま、デジタルによるデザインを進化させながら、クレー造形などのアナログ的デザイン手法との融合を図っています。それによってヤマハらしい曲面の表現を造り込む。それがテーマであり、「MT-10」はそういった手法で生まれた最新のヤマハデザインと言えるでしょう。

また「MT-10」は他のMTシリーズに比べ、より幅広い使われ方をすると想定しました。とくに1000ccの大排気量エンジンを活かし、高速道路を使用した長距離移動に使われる機会も多くなる。クルーズコントロールを標準装備した理由もそこにあります。ならば空力においてもツアラーモデルに負けない、しっかりとライダーをサポートできるウィンド・プロテクションを持たせなければならないと考えました。そこで流動解析と風洞実験によってヘッドライト周りのスクリーンやサイドカウルの形状を徹底的に造り込みました。両パーツにデザインされた強いキャラクターラインは、整流効果を高める機能的なデザインでもあるのです。

多用途性を表現するための仕掛けは、車体の至るところにデザインしています。そのキーワードとなるのがボルトです。たとえばシート後端の下側両サイドにある2つ、またシートカウル中央にひとつ、あえてボルト類を強調しています。ボルトがあることでパーツの繋ぎ目が分かり、それによってそのボルトを活用した機能拡張をイメージしやすくなります。もちろんシート周りのボルト類は、それを使ってサイドバッグやトップケースが装着可能で、その装着を前提としてリアフレーム周りの剛性を見直しています。フロントスクリーン周りのボルトも同様で、ハイ・スクリーンなど、すでにラインナップしているオプションパーツを装着することができます。デザイナーはスクリーンを外したときのスケッチにくわえ、スクリーン周りのボルトを使い、そこにさまざまなアイテムを装着したデザインスケッチも多数描いていました。直接的に楽しみ方を広げるのは「MT-10」を手に入れたオーナー自身ですが、それをサポートするように、想像が膨らみやすいデザインを行いました。もちろん、さまざまな使い方を想定した強度も確保しています。

カラーリングにおいても「MT-10」は新しい試みを行っています。日本では3色をランナップするのですが、それぞれに明解なキャラクターを与えることができました。1色目のグレーはMTシリーズの新しいイメージカラーです。アジャイルでアグレッシブな若々しい印象をMTらしく表現しました。そしてこのカラーは、他のMTシリーズに踏襲されます。スポーツバイクで、これほどソリッドなカラーリングは初めて。そこにイエローを加えてインパクトを強めました。2色目のブルーは、もっともヤマハらしい色。ヤマハのスポーツマインドを表現しています。

そして3色目のマットグレー。このタンクで採用した光沢を抑えたマットダークグレーメタリック6は「MT-10」のために開発した新色です。光りの加減によってマットに見えたりグロス(艶)に見えたり。それによってシリアスでタフな印象を造り上げました。ブラック系統色はどの車種でも人気のカラーです。だからこそ、その中でも新しい質感に挑戦しました。その光沢を抑えたマットグレーと艶やかなガンメタルを、パーツによって使い分けているので、そのダイナミックな切り返しも是非見て欲しいですね。ちなみに、そのなかにキングを表現する赤のアクセントをデザインしています。

「MT-10SP」に採用したリキッドメタルは、「YZF-R1M」のために開発したカラーです。ここまで高輝度のシルバーはヤマハ史上初。粒子が見えるメタリックな表現ではなく、キメの細かい金属調の表面を持ち、独特の“照り”があります。ハイライトとシャドーのコントラストが美しいことから、「MT-10」のタンクカバーのように、張りから絞りまである表情豊かな造形を際立たせます。

エピローグ

MTシリーズはこれまで、日常生活にフォーカスした新しいロードスターコンセプトを具現化してきました。そのなかで「MT-09」はライディングする楽しさを、「MT-07」は扱いやすさを磨いてきました。では、その最上級モデルである「MT-10」は何を磨くのか。それは多様性、しかもヤマハらしいオールマイティさでした。

それは、どんなバイクであるかと思いを巡らせると、思い当たる乗り物がありました。觔斗雲(きんとうん)です。

それに乗る孫悟空は、ときにはあぐらを搔いてのんびりと飛び、ときには前のめりになって先を急ぐ。觔斗雲はハンドルやブレーキといった操作系統を持っておらず、孫悟空の思いのままに動くのです。「MT-10」が目指したのは、まさにそんな贅沢な乗り物です。もちろん、ハンドルやブレーキはつきますが(笑)、そういった多様性は、大排気量エンジンや高剛性フレームなど、ある一定以上のパフォーマンスを持った車両でなければ実現できません。

気持ちをくみ取ってくれ、念じるがままに動き、ときに孫悟空をサポートする觔斗雲。そんないつも相棒でいてくれるのが、このMT-10の持つ個性。しかも「MT-10」は、「YZF-R1」と共通プラットフォームであることから“RのDNA”も持ち合わせています。これによって「MT-10」はRとMTのDNAを持ち合わせる数少ないモデルのひとつであり、MTのフラッグシップであると同時にCP4コンセプトのフラッグシップでもあります。そのエンジンを日本の道で楽しむことができるのです。

もし試乗する機会を得たら、ぜひ長い時間、そしてできるだけ様々な条件の道路を、設定を変えながら走ってみて下さい。そうすれば「MT-10」の真髄を、感じて頂けると思います。

平野 啓典 Akinori Hirano

「MT-10」開発プロジェクトリーダー

オフロード競技専用車「YZ」シリーズのサスペンションおよびフレームの開発に携わった後、現行「YZF-R1」の車体設計プロジェクトチーフを担当。2015年から「YZF-R1」「YZF-R6」「YZF-R3/R25」「MT-03/25」の開発プロジェクトリーダーを務める