Salty Life No.200

ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。

Salty Lifeは2003年6月に生まれました。

200号に至るまでいろいろなことがありました。

ボートには驚くような最新技術が搭載されました。

425馬力の4ストローク船外機が誕生しました。

セールボートは宙を浮くことが珍しくなくなりました。

それでも海は変わらずに在り続けます。

これからも地球が美しい海に覆われた「青い星」であり続けますように。

「Salty Life」 No.200をお届けします。

Column●潮気を求め続ける

キャビンの棚●くつろぎのイージーリスニング「波」

船厨●暖かな鍋で冬眠中の潮気を取り戻す「カニ鍋」

海の博物誌●200枚に1粒の美しい真珠

Salty Log●横浜からパラオへ1,726マイル

海の道具●如意棒への憧れ「ボートフック」

Yamaha News●ボートショー2020スペシャルサイト公開。ペア500組をご招待/ボート免許更新のお知らせサービス

今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙

Monthly Column●潮気を求め続ける

我が母校の「ヨット部」については、このエッセイでこれまでに何度か触れてきた。470級やスナイプ級を使ってレースを行うヨット部ではなく、セーリングクルーザーの運航を活動の主軸に置くクラブである。フネを港から出し、沖を安全に走り、次の港に入り、そして母港に戻る。ヨットでもフネである以上、なすべき基本はボートと変わらない。60年近く続くヨット部の歴史の中で、幾度か同様のことがあったが、いま、クラブの部員数が激減し、またもや存続の危機を迎えている。「形あるものに永遠はない」と常々に心に刻みつけてはいても、いざ消滅の危機を目の前にすると寂しいものであるし、その思いは多くのOB氏も同じで、なんとか存続させようと仕事の合間を縫っては会合に顔を出し、あれやこれやと策略を練っている。

そんな事態のなか、ある若いOB氏がヨット部のために新たなホームページをつくってくれた。そこにはヨット部の三大精神なる項目があって次のように書かれていた。

一. 出船の精神

二. 潮気の精神

三. 五分前の精神

誰が最初にこれを掲げたのか知らぬが、思い出した。確かにあった。

この三箇条のうち「出船の精神」は常に出港できるようフネの準備はもちろんのこと人身の準備を常に怠りなくしておくことである。基本的に航海を終えて入港する際には,フネはすでに出港できる状態にされているのが基本である。

「五分前の精神」はなにごとも5分前にはすべて準備をすませておくという訓示である。「早朝5時に出港」というスケジュールは、5時に集合という意味ではなく、5時に舫いを解くという意味だ。原稿の締め切り破りが常態的になっている我が身としては耳の痛い話だが、常に「五分前の精神」でありたいと願う「心」ぐらいは、こう見えても持ち合わせている。そして特にボートで遊ぶとき、この二箇条はなんとなく実践できているつもりだ。

実はこの二箇条は日本に海軍が存在していた時代に生まれたものだ。そして現在の海上自衛隊にも引き継がれていると聞く。その意味はわかりやすい。よくわからぬのは「潮気の精神」なるものだ。そもそも言葉の定義が曖昧である。「潮気」は英語では「Salt」と表現される。この「Salty Life」も命名者が「潮気のある生活」を読者に届けたいと願ってつけられたのだろう。だが、「潮気」とはなにか。いろいろな人がいろいろなことを言う。それらをまとめてみると「所作や立ち居振る舞いに、その存在に、海で身についた知識や見識がにじみ出ている様子」といえそうだ。

先日、マリーナでぼーっとしているときに、入港してきたフネがあった。着岸するときに少し離れたところで自艇(ヨット)の整備をしていたオーナーらしきセーラーが手を休め、フネを下り、他人のボートの舫いロープを桟橋で受け取り繋ぎ止めるという光景をみかけた。潮気のある人だな、と思った。ブルーウォーター派のセーラーやボーターからしたら当たり前のこんな所作が、最近はあまり見られなくなったのは気のせいだろうか。

「Salty Life」が今号で200号を迎えた。創刊から16年強。「形あるものに永遠はない」から300号はないかもしれない。それでも「潮気」なるものがこれからも引き継がれ、ボートやヨットを楽しむ人々の「潮気のある者でいたい」と願う無形の心は、抽象的なままでもよいからいつまでも残って欲しい。だからきょうも書いた。

- 船首を出港する方向に向けて停泊させる。これも「出船の精神」の現れ

- 混雑した港ではフネは縦付けにするのが常識。これはシーマンシップの現れ

- 田尻 鉄男(たじり てつお)

学生時代に外洋ヨットに出会い、本格的に海と付き合うことになった。これまで日本の全都道府県、世界50カ国・地域の水辺を取材。マリンレジャーや漁業など、海に関わる取材、撮影、執筆を行ってきた。1963年東京生まれ。

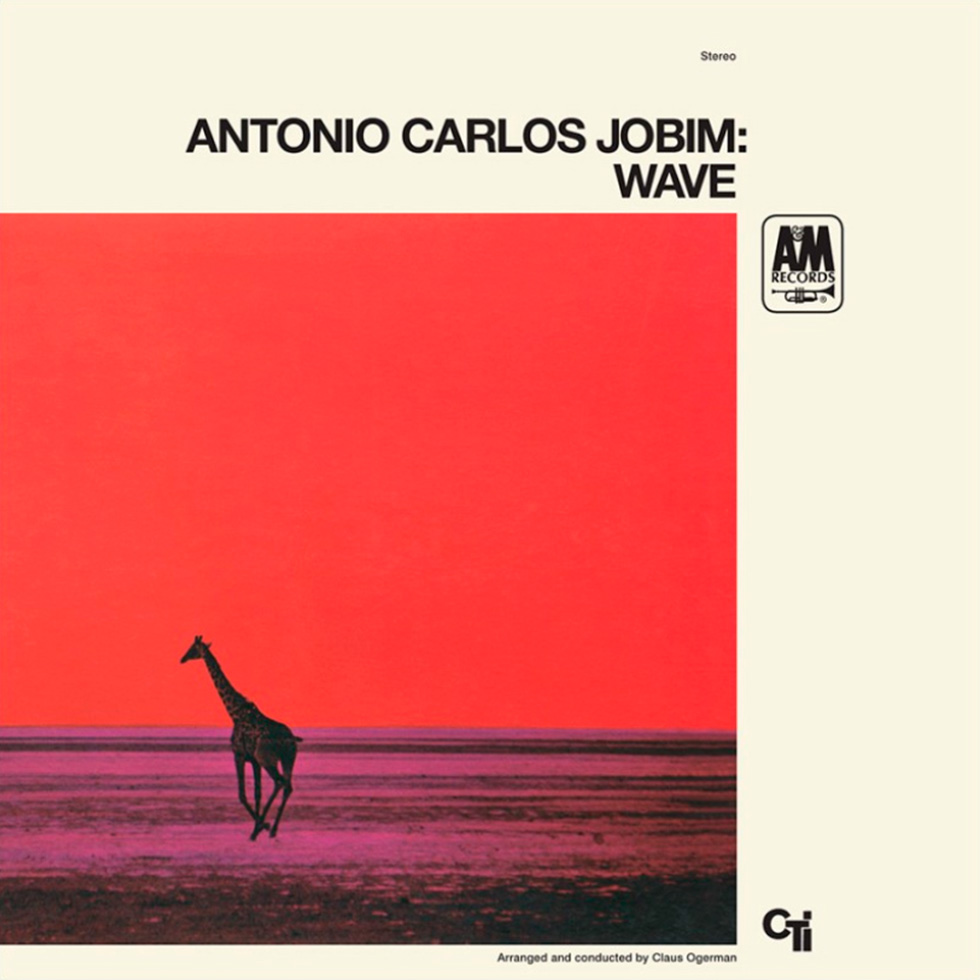

キャビンの棚●くつろぎのイージーリスニング「波」

没後20年、重さ200キロのアントニオ・カルロス・ジョビンの像は、彼の愛したリオのビーチに据えられている。

アントニオ・カルロス・ジョビンはボサ・ノヴァの父であり、国際的にはまだマイナーの域にあったブラジルの音楽を、フランク・シナトラに楽曲提供したことで、いち早く世に広めた功労者である。20世紀を代表する作曲家に敬意を示し、世紀末の1999年にリオデジャネイロ国際空港はアントニオ・カルロス・ジョビン空港と名称を変えた。そして、リオの地元民であるカリオカからは今も親しみを込めてトム・ジョビンと呼ばれている。その彼の代表的なアルバムが「波」である。

ジャケットはケニアのサバンナで撮影したキリンの写真を背景のみ着色したものである。もともとメトロポリタン美術館に展示された前衛的なアート作品だったが、当時世界で目新しい存在であったブラジルの新しい音楽に相応しいということで採用した。このジャケットはキリンの写真の背景色が赤と緑の2バージョンあるが、赤がオリジナル版で緑が再発版である。

実は、このアルバムの制作中に起きたブラジルの軍事クーデターや持病の悪化による苦難の日々が彼の作風に影をおとす。このアルバムを発表後、彼の作風は徐々に変わるのだが、いわゆるブラジルの音楽らしい誰もが思わず肩を揺らしてしまう軽快で陽気なノリはこのアルバムでは健在である。

このアルバムのジャンルは、ボサ・ノヴァではなく、イージーリスニングである。1曲を除いて歌無しのいわゆるインスト曲で構成。伴奏にオーケストラ編成の楽団が参加しており、インスト曲でも物足りなさは感じられない。さらにマイルスやコルトレーンの伝説的なセッションを録音してきた骨太ジャズ界で裏方のレジェンドであるルディ・ヴァン・ゲルダが自宅兼スタジオを提供。そのスタジオらしい暖かみのある音作りで、イージーリスニングらしいサウンドとなっている。没後20数年経っても全く色あせない名盤である。

- 「波」

レーベル:A&M

参考価格:2136円(税込)

船厨●暖かな鍋で冬眠中の潮気を取り戻す「カニ鍋」

立春を迎え、この日から暦の上では「春」となった。とはいえ関東地方ではもっとも気温が下がる時季でもあり、春を体感するのはまだまだ先のことになりそうだ。海に出るのも億劫になりがちなのだが、こんな季節にあっても海に関わり続けたいと願っていて、せめて食卓には潮気のあるモノを並べたいなどとこじつけて考える読者の方もひとり、ふたりはおられることだろう。

冬は生き物が自身に栄養を蓄えようと必死だから当然美味くなる、というのも、これまたこじつけかもしれないが、実際に冬に旬を迎える魚介は多い。カニもそのひとつだ。

世界には6,000種類ものカニが存在するらしいが、日本で漁獲され,流通しているのはそう多くない。思いつくモノには、ワタリガニ、毛ガニ、ズワイガニ、タラバガニ、花咲ガニなどがあげられる。生物学上の分類ではタラバと花咲はカニではなくヤドカリの仲間なので、「日本三大蟹」というものがあるとすればそれを除いた3つとなろうか。それでは松葉ガニや越前ガニはどうなるのだという声も上がりそうだが、これらはすべてブランド名で、元は同じズワイガニのことである。

生のズワイガニを手に入れて鍋にした。鍋の味付けは家庭ごとに流儀があろうが、ここはシンプルに昆布だしだけ。複雑な調味料の配合に腐心するなら昆布一点にこだわる。このシンプルな鍋の美味さはただ事ではない。ワインが料理を引き立てるのに似て、ポン酢をつけてカニの肉を頬張ると口中にうま味がどばっと広がる。寒さの厳しい日本海でカニを獲る底引き漁船やそれに乗り込む漁師たちに思いをはせれば、テンションも上がり、うま味だけでなく冬眠中の潮気も目を覚まそうというものだ。

- 「カニ鍋」

■材料

ズワイガニ(生)、白菜、長ネギ、シメジなど、昆布

■作り方

1)カニが冷凍の場合、水で流しながら素早く解凍し、水気を取り除く

2)鍋に水と昆布を入れて火にかける。沸騰する直前に昆布を取り出す

3)好みの野菜を入れ、殻にはさみを入れるなど食べやすくしたカニを入れる

4)カニはゆですぎないように。ポン酢などでいただく

海の博物誌●200枚に1粒の美しい真珠

真珠の美しさは形や色より光沢や輝きによるところが大きい。なかでも真珠貝200枚を開けて1粒あるかないかと謳われる花珠(はなたま)真珠は、最高グレードに相応しい素晴らしい光沢や輝きをもつという。そんな希少種を判定するプロの目利きは、「巻き」「照り」という特徴で真珠の美しさを見抜くのだ。

「巻き」は真珠層の厚みである。真珠層はカルシウムとタンパク質がシート状になって交互に積層したもの。中央の核が透けないくらいの厚みが、真珠の色合いにしっかりとした深みを加える。

「照り」は、真珠の光沢である。真珠の輝きは、シャボン玉やCDの表面が虹色に見えるのと同じ光の干渉現象だ。光が通る真珠層のきめの細かさや均一性により彩り豊かな美しい輝きを放つ。

真珠の目利きは、ダイヤモンドなどの他の宝石に比べ、個体差が大きく難しいといわれる。

そのほか、美しい真珠を見抜く技としては、「できるだけ自然光で見る(北側の窓から入る優しい光が理想)」「ルーペを使って細かく見るのではなく、全体を観察するような広い視界を持つ」「色んな真珠の表面に自分の顔を映し見比べる」というのがあった。次に真珠を見ることがあったなら、値札だけでなく、光沢や輝きの美しさで楽しんで頂きたい。

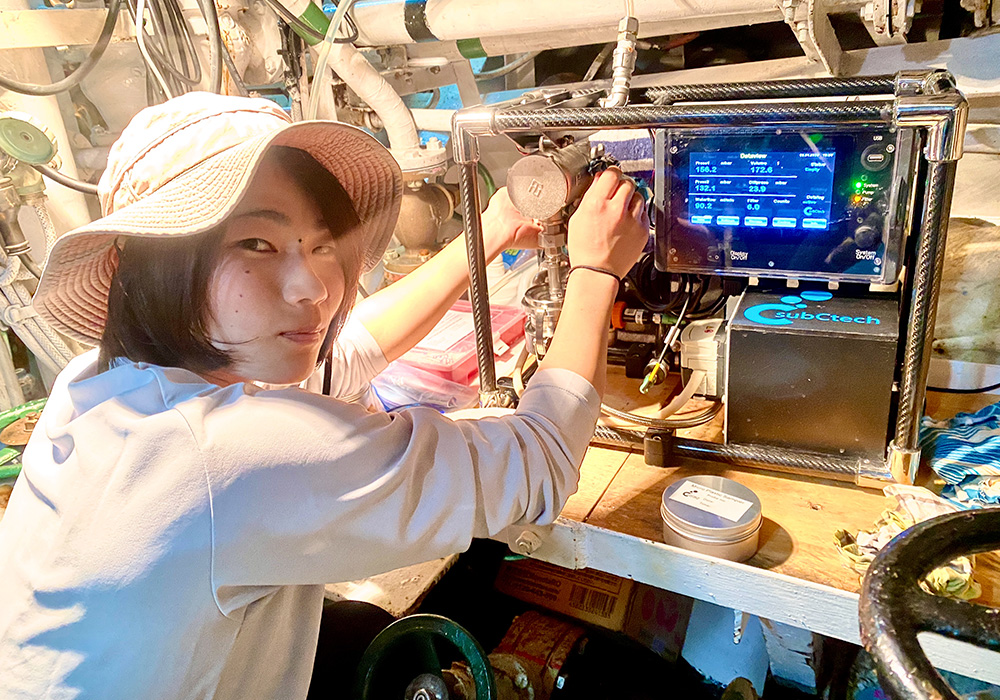

Salty Log〜今月の海通い●横浜からパラオへ1,726マイル

- パラオまで1,726マイルの航海

2019年12月29日、帆船「みらいへ」が横浜港から1,726マイル(3,197km)離れた島国・パラオを目指して出港した。この帆船には、一般公募によって集まった人々と、パラオからやってきた子どもたち、そして海洋研究開発機構(JAMSTEC)が実施する「海洋プラスチック汚染に関わる科学的調査」のスタッフ3名が乗り込んでいる。そのスタッフの中には協力パートナーとして参加したヤマハ発動機の社員が1名いた。「みらいへ」のパラオの到着を出迎えるため、パラオへと出向いた。

環境調査と国際交流の航海

神奈川県横浜沖からスタートした「2019-2020日本-パラオ親善ヨットレース」は、日本で長く中断されていたオフショアロングレースの「復活」として注目されていた。帆船「みらいへ」はレース艇の緊急時のサポートという役割のほか、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が実施する「海洋プラスチック汚染に関わる科学的調査」の実施、さらに同船に乗りこむパラオの子どもたちに対する海洋教育プログラムの実施など「環境調査」と「国際交流」という使命を帯びてこのレースの参加艇とともにコースを走った。

年が明けた2020年1月8日、レースのトップ艇〈アルタイル3〉号がパラオのコロール沖に設けられたフィニッシュラインを通過。その後、12日にかけて全てのレース参加艇が完走を果たす。そしてレース艇と同じ日に横浜を出港し、最後にパラオにやってきたのが帆船「みらいへ」だった。

1月14日、パラオの商業港に「みらいへ」が舫いをとった。約2週間の航海を終えた「みらいへ」の甲板には、調査協力パートナーとして参加したヤマハのマリン事業本部に籍を置く関友里恵さんの元気な姿があった。

関さんは2016年に「YAMAHA Sailing Team‘Revs’」の470級セーラーとしてヤマハに入社。現在はレースの一線から退いたものの「みらいへ」に乗船する「業務」の話がきたときに迷わず引き受けた「潮気」たっぷり、元気な「海の女」だ。航海中は日々の出来事を「海プラ女子」としてツイッターなどのSNSで発信した。

かっこ良くて頼もしいスタッフたち

2週間以上の航海を終えた「みらいへ」の乗員たちはとても元気そうだった。「船酔いもしなかったし、つらいことはなかったですね。充実していました」と関さんが話してくれた。

「ほぼ毎日、海水のサンプルを採取してマイクロプラスティックの観察を行ってきました。横浜を出てパラオに近づくにつれ、目の前に広がる海は美しくなる。そんな美しい海の中にも、目に見えるもの、そうでないものを含めプラスティックが含まれている。もちろん私は研究者ではないし、そうしたバックグラウンドも持ち合わせていませんでしたが、調査の手伝いをしながら海の環境について考えていかなくてはならないと感じました。自分に何ができるかはわかりませんが、まずは実際に見て感じたことをマリンレジャーに関わる人たちと少しでも共有できればと思いました」

関さんはこうした体験談と同時に「環境問題に取り組む研究者の人たちが本当にかっこ良くて」と率直な感想を漏らしていた。研究者たちは船乗りというわけではない。海の上では関さんの方がむしろ経験がある。それでも環境の変化に憂慮し、現状を調査し人々に何かを伝えようとする研究員の真摯な姿は関さんに少なからず影響をあたえたようだ。

その一方で、今回の調査チームのリーダーであるJAMSTEC・海洋生物環境影響研究センターの千葉早苗さんは「さすがに世界でレースを戦ってきただけあって、決断力があります。高いマストにも平気で登るし勇敢で頼もしい。一緒に仕事ができて助かったし楽しかったです」と関さんを評価する。さらに「海洋リテラシー教育の場面でもパラオの子どもたちの面倒をよく見てくれて助かりました。それに、彼女自身、多くのことを学ぶことができたのではないかと思います」と付け加えた。いいチームだったようだ。

地球の面積の3分の2を覆う海には謎が多い。環境変化の実態もわからないことだらけだ。それでも関さんが航海を通して感じ取った「危機感」はそのまま受け入れて良いと感じられる。ボートで遊んでいるときにもプラスティックゴミが海に浮かんでいる光景は当たり前のようになっているけれど、次からはそれらを拾って帰ろう。ボートに積んでいる大きなタモ網は本当の役割を果たしていないことだし。

(写真提供:JAMSTEC、Holly Griffin、Yurie Seki)

- 調査チームのメンバー。左から関友里恵さん、JAMSTECの千葉早苗さん、研究者のHolly Griffinさん

- 子どもたちとたくさんのことを学んだ

- 海水をサンプリングして含有物を調査

海の道具●如意棒への憧れ「ボートフック」

男の子だったら誰しも孫悟空が駆使する如意棒と筋斗雲に憧れた経験があるんじゃないだろうか。言わずもがなの解説をすれば、如意棒は、悟空が耳から針のようなものを出し、頭の上で一振りすればビューンと伸びて武器にもなれば、即席の丸太橋にもなっちゃうという、伸縮自在の棒である。

さて、マリンに如意棒が関係あるのか、というと、なくはない。

ボートフックというマリンアイテムがある。これはボートアクセサリーの中でもかなり使用頻度が高く、かつ便利なものだ。

主な使い道としては、出港時、デッキや岸壁、時には他のボートなどを押して、自船を沖に出す一助とする。反対に、先端のフックを使って船を岸に引き寄せるのにも使える。更に海中の落下物や沈んだロープを引き上げたりもできる。

一本物もあるが、テレスコピックタイプ、つまり、外径の違う2本の棒を組み合わせて伸縮できるタイプが主流である。いくらボートとはいえ、あまり長尺物をゴロゴロとその辺には置いておけないし、立て掛けたとしても鬱陶しい。使う時だけ伸ばせるテレスコピックタイプはとても使い勝手が良いのだ。

ただ、欠点もある。大概は棒を伸ばした後、細いほうの棒を右回りに回して長さを固定するのだが、締め付け方が足りないと、グイッと棒を押した途端、固定が解けて棒が引っ込んでしまうことがままある。これ、意外と大ごとになる場合がある。舷が低かったりすると、前のめりになって落水してしまうこともある。見ているほうは大笑いだが、本人は濡れネズミ、笑い事じゃない。

それはさておき、テレスコピックタイプのボートフックを持つと妙に見得を切って仁王立ちしてしまうのは、少年時代の如意棒への憧れゆえなので、微笑ましく見守ってあげてください。

その他

Back numbers

「Salty Life」facebook公式アカウント

Wallpapers

- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記

「Salty Life」はおかげさまで200号を迎えることができました。100号の時はどんな内容だったのだろうとバックナンバーを探してみました。東日本大震災の発生から7ヶ月後の2011年10月号の発行でした。巻頭エッセイでは震災直後の釜石で出会った「それでも今日も海を見る」とのキャッチが載った再生を誓うポスターの話に触れながら「(航海は)しばしば意識の変容や人格の発展などによる別人格への移行、前進、救済、再生による歓喜や至福、超越などを示す象徴と考えられることが多い」との百科事典から引用した一節がありました 。たしかに象徴的ですが、海に出続ける限り、私たちの精神は進化していくような気がしています。これからもご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。

(編集部・ま)