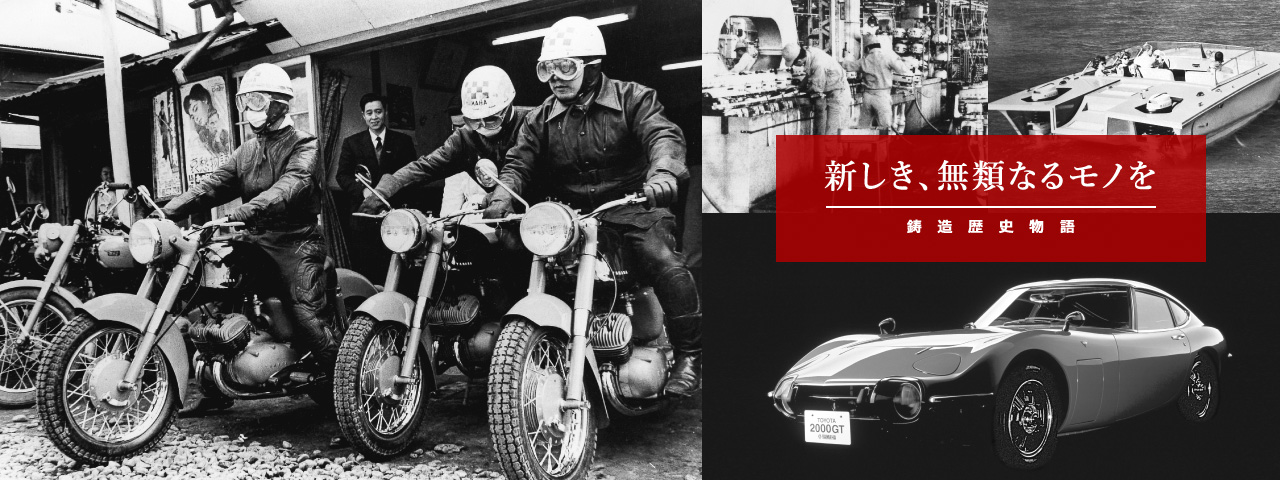

鋳造歴史物語 Vol.4 真剣勝負が培った企業風土。

メーカーの基盤として製造の現場を特に重視し、製造技術を研鑽し続けてている弊社。現在、そして未来へとつながる歴史物語を紐解きます。

旺盛な独立心と自立の気概

ヤマハ発動機の技術者たちは、常に貪欲なまでに挑戦を求めている。

モーターサイクルは、技術的にも営業的にも、激しい競争にさらされてきた。

真剣勝負をくぐり抜けながら培われた企業風土が、挑戦を求めるのだ。

製造業者の根幹である鋳造の現場は、その最前線とも言えた。

無数の技術の引き出しは、戦いを生き抜くための武器でもあった。

昭和40年代後半から50年代にかけて、ヤマハ発動機に入社してきた若き社員のほとんどが、鋳造についてよく知らなかった。当時の鋳造現場は完全にキツイ・キケン・キタナイの「3K」。そのことを差し引いても、モーターサイクルという華やかさのある製品とドロドロに溶けたアルミの溶湯をダイレクトに結びつけて考えられる若者はいなかった。今や押しも押されぬベテランとなっているヤマハの鋳造技術者の多くが、「『配属は鋳造』と言われても、何も知らないから特に抵抗はなかった」「言われるがままに手を引かれて、気付けば鋳造の現場に放り込まれていた」などと楽しげに振り返った。

1981年9月、モーターサイクルの鋳造部門をすべて担う磐田第3工場が稼働。鋳造部品の一括生産体制が構築され、独自の鋳造技術を発展させる礎となった。

1981年(昭和56年)、磐田第3工場が稼働し、鋳造部門が日本楽器からヤマハ発動機に完全に移管されたが、人的な交流は続いていた。日本楽器とヤマハ発動機は、おおもとを辿れば同じ会社であり、関わりは非常に密接だ。だが、ヤマハ発動機が設立されて以降、社風にはやはり違いがあった。

すでに楽器のトップメーカーとしてその名を馳せていた日本楽器には、余裕があった。一方、ヤマハ発動機にはガツガツとした貪欲さがあった。日本には大小合わせて200社以上と言われるほど多くのモーターサイクルメーカーがあり、モーターサイクルメーカーとして後発組にあたるヤマハ発動機は、激しい生き残り競争を生き抜いてきたという歴史的背景があったのだ。

日本楽器を含め、他メーカーとの技術提携という形でも、さまざまな技術や設備が磐田第3工場および本社工場に続々と流れ込んでいた。この工場は、後述する時代背景を受け、「400万台の生産体制を敷く」という経営方針に基づいて建てられたものだったから、とにかく勢い任せでモーターサイクル、そして船外機や自動車用エンジン部品を製造する必要があった。

しかし猛烈に多忙な業務の中でも、鋳造技術者たち持ち前の貪欲さが頭をもたげていた。「自分たちでやってやる」という気概である。経営的なメリットという側面から見れば、「自分たちでやる」ことは、より効率のよい製造や、より使いやすい設備や、より低コストでの生産体制の実現ということになる。しかし、若き技術者たちは「自分たちの力で、自分たちの道を拓きたい」と、もっと純粋な熱意に突き動かされていた。「自分たちでやっちゃえば? 自分たちでやろうよ。自分たちならやれるだろう」。社内には、そんな情熱が渦巻いていたのである。

品質へのこだわりも、並大抵のことではなかった。例えば、技術提携しているあるメーカーのエンジン部品を鋳造しているとする。言われた通りのモノ作りをして、先方からは十分な評価と満足を得ていても、自分たちとしてはどうも仕上がりが気に入らない。機能性はもちろんのこと、何よりも「美しくない」と感じる。それは許せないことだ。「どうにかしよう」と鋳造方案から見直し、よりよい製品へと進化させてしまうのだ。

こういった事例が、枚挙に暇がないほどあちらこちらで多発していた。もちろん、そのつど手間と時間とコストがかかる。すでに要求品質を満たし、評価と満足を得ているうえでの話だから、「無駄な過剰品質だ」と切り捨てることもできなくはない。しかしヤマハ発動機は、そういう経営効率一辺倒の会社ではなかった。

鋳造を何も知らずにヤマハ発動機に入社した新入社員たちは、あれよあれよという間に鋳造の現場に放り込まれ、難題を与えられた。あるいは、自分たちであえて難題を作り出した。当然、失敗する。手間と時間とコストを度外視しながらも、失敗の連続である。時にはベテランの職長に怒鳴られ、叱られながらも、結局ほとんどすべての型を立ち上げていた。「成功するまでやり続ければ失敗はない」という考え方だった。苦労が人を育て、苦労に育てられた人が技術を育てていった。同い年で他社に入社した友人と話をすると、「おまえ、そんなことまで任されてるのか!?」と驚かれることも多々あった。苦労の連続だったが、やりがいと手応えがあった。

何でも任されることは、元来のヤマハ発動機の社風でありながら、時代背景によるところも大きかった。「HY戦争」という言葉がある。1979年(昭和54年)から1983年(昭和58年)頃にかけて繰り広げられたホンダとヤマハの覇権争いで、モーターサイクル業界では伝説として語り継がれている。磐田第3工場が稼働を始めたのは、HY戦争のまっただ中でもあった。

ホンダとヤマハのシェア争いは熾烈を極めていた。量産体制が凄まじい勢いで強化され、営業の現場では留まるところを知らない値下げ競争が激化。製造現場も営業現場も激烈な日々を送った。このHY戦争は、製造のスタート地点である鋳造にも大きく影響した。「鋳造機をじゃんじゃん増やせ」「とにかくモノをバンバン作って営業の最前線に送り届けろ」。1日に1型作ってしまうような、もはや擬音でしか表現できないような怒濤の事態に陥っていた。

それでいて、鋳造技術者の人員数自体はそれほど多くなかった。「少数になれば精鋭になる」という言葉があるが、その通り、若き技術者たちには何でも任され、それをクリアしながら、成長していったのである。失敗を恐れず突き進んだ彼らは、そうするしかない、他に道がないという逼迫した状態でもあった。HY戦争をどう戦うかは、ヤマハ発動機という企業の死活問題だったのである。それだけ真剣だったし、本気だった。単に若手の育成というタスクではなく、会社の存続を懸けた、まさに「戦い」だった。

1983年(昭和58年)、ヤマハ発動機にとって手痛い敗北というかたちで、HY戦争は終結した。だが、大きな資産が残った。それは無理難題を恐れることなく「自分たちでどうにかする」という気概であり、そういった気概を持つ技術者を育てる土壌であり、無数ともいえる技術の引き出しだった(つづく)。

1977年3月に発売された女性向け「パッソル」を皮切りに、70年代後半~80年代にかけてソフトバイク市場が急速に拡大。製造現場がそれを支えた。