Salty Life No.186

ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。

クリスマスの灯りが点り、街が賑やかになってきました。海もまた冬を迎え、その表情を日ごとに変えてゆきます。

そんな季節に、街の喧噪から離れて静かな冬の海へとこぎ出すのも至福です。

Season’s Greetings ─ Salty Life No.186をお届けします。

Column●海鳥を巡る千思万考

キャビンの棚●若者は波を追い、男になる「バーバリアンデイズ あるサーファーの人生哲学」

船厨●イカの豊漁を祈念しつつ「タイ風シーフードカレー」

海の博物誌●海に保管される「水中の文化遺産」

Salty Log●初冬の東京でシーバスフィッシング

海の道具●「ホーン」よ今夜も有難う

Yamaha News●マリンジェット2019年モデル製品情報/ボート免許更新お知らせサービス(無料)/キャプテンの必須スキル!ロープワークを動画でどうぞ

今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙

Monthly Column●海鳥を巡る千思万考

- 朝靄の美しい海にカモメやウミネコが飛ぶ津軽海峡のはずれの冬景色

先日、青森県・下北半島にある大畑という町の港から漁船に乗った。沿岸で行われている底建網漁の取材のためであった。本州で初雪が観測されたかなり寒い日で、津軽海峡を目の前にした大畑には早朝から雨が降り、山にはうっすらと白い雪がかかっていた。雨は指先の感覚がなくなるほど冷たかった。この海で元気なのは、海の中を泳ぐ魚たちと漁師たち、そして海鳥ぐらいのものである。というか、私以外の生き物はみんな元気だった。

雨がやみ、海に朝の光が差し始めた。靄が海の上をゆっくりと流れていた。無数の海鳥が漁船の周りを飛んでいる。底曳き、定置網、刺し網、建網など、網を使う漁船は、海鳥たちにとって労苦を伴わずに餌にありつける格好の目印である。網を揚げる際、雑魚が漁船の周りに落ちていく。漁師はデッキで魚を選別し、売り物にならない雑魚はまとめて海に戻す。その雑魚に海鳥たちが群がる。

白いカモメは海を象徴する鳥として巷で人気なものだから、私もよく写真に収める。だが、実のところ私は、カモメをはじめとする海鳥をカラスが白くなっただけの、獰猛で食い意地の張った鳥だと認識してきた。彼らはどちらかといえば悪食で腐食した肉類を好み、時には他の雛鳥を襲ったりもする。実際にチドリ目カモメ属カモメ科の仲間とはそんな鳥なのだ。

この日、漁船の周りを飛び回っていた海鳥は、冬を日本で過ごすためにシベリアあたりから渡ってきたカモメと、元から日本にいるウミネコが入り交じっていた。後で両者の違いを調べて、写真を見ながら確認したのだけど、カモメとウミネコは嘴(くちばし)と尾にそれぞれ特徴があって、割と簡単に判別できる。とはいえ、見た目や繁殖域が異なってはいても、餌を目の前にしたときの行動様式はほとんど同じだ。

網から海に落ちた目ぼしい小魚を幾羽もの海鳥たちが奪い合う。比較的小柄な鳥が一匹の小魚を咥えて飛び立った。ところが堪えきれず、すぐに口から魚がこぼれて海に落ちる。すると他の鳥がまたそこに群がる。身体の大きな鳥が他者を押しのけるようにして飛び降りてきて落ちた魚を咥えてしまうと、小さな鳥は抗うことなく、すぐに諦めて次の獲物を探す。人気漫画の「ドラえもん」に出てくるジャイアンのような鳥がいるのだ。そしてのび太のような鳥も。たぶん、スネ夫もいる。

漁師が袋網に入った魚を漁船のデッキに広げると、海鳥たちの行動はさらに大胆になっていく。慌ただしく作業をしている漁師たちを尻目にデッキに舞い降りて、散らかった魚をつまんでいく。

魚なら何でもいいのかと思って見ていたが、彼らは彼らでしっかりと選り好みしている。タイやカワハギといった魚にはほとんど手をつけず、光り物、この日は主にサバを狙っていたようだ。さらに観察を続けていると、一羽のカモメが自分の胴体ほどの大きさのサバの尾鰭を嘴でつまんだかと思うと、ズルっズルっズルっと3回ほど嘴を動かして丸呑みし、そのまま飛び立っていった。驚愕である。蛇じゃあるまいし、いったいどういう消化器官を有しているのか。なぜあんなに大きな魚を腹に仕込んだまま空を飛べるのか。

ガサツで意地汚いとも思える海鳥たちの採餌行動を見つめながら、ジョナサン・リヴィングストンのことを思い出した。言わずと知れた「カモメのジョナサン」(リチャード・バック著)の主人公である。ジョナサンは他のカモメとは違っていた。自分が飛ぶことの理由を考えていた。まさしく、いま目の前に広がるこのような光景に疑問を抱きながら、ジョナサンは、それとは異なる、自分が飛ぶことの意味を考え、追い求めた。早く、美しく飛ぶ。曲芸のような飛行を極める。ジョナサンはそれこそが自分がカモメでいることの意味だと信じるに至った結果、ただひたすら食うために飛んでいるカモメの群れ、つまり日本の駄洒落でいわれるところの「かもめのミナサン」から追放される。

実際に、ジョナサンのような海鳥はときどき見かける。

相模湾の海鳥はその多くがウミネコである。私が釣りのためにボートで海に出るときは、多くの時間をウミネコの群れ探しに費やしている。底物の釣りはほとんどしない。どんな季節でもいわゆる「鳥山」を探し回り、海鳥が目当てとする小魚の群れに集まってくるフィッシュイーターをルアーで狙うのが好きなのだ。ところが、そう簡単に鳥山に遭遇できるものではない。そんな時は一羽の鳥からでも、鳥山が立つ場所の手がかりを探ろうとしている。

そして思い返せば、群れを離れた一羽の海鳥、特に風が強い日に見かける海鳥というのは、いつでもジョナサンのように見える。イワシの群れに群がる他の鳥に合流してもらって、鳥山に導いてくれ、とこちらは願うが、相模湾で見かける“孤高の”ウミネコは「おまえの都合など知るものか」とばかりに、高度な低空飛行技術を披露し、海面を這うように飛んでいたかと思うと美しい弧を描くようにして舞い上がり、優雅に旋回して、また滑降する。餌を探しているようには見えない。おそらく、ジョナサンのように空気の抵抗に身体をきしませながら、肩の力を入れて翼の角度を変え、苦しいけれどもそれに耐えることに意味を見出すように、そして楽しんでいるかのように空を飛ぶ。そんな彼らを思い出すと「カラスが白くなっただけ」という前言を撤回せねばと思う。

さらに海での情けない自分の行いに思いが至る。魚探で賢明に海底を解析して魚の居場所を探すわけでもない、日々、釣りを探求しているわけでもない。いつも鳥に頼っている。鳥山が立てば、そこをめがけて一目散に船を走らせる。それはとても楽しい遊びだけど、しょせんは鳥任せなのだ。これでは安易に食物を得ようと漁船に群がる海鳥たちと大して変わらない。真っ先に鳥山を見つけても、後からやってきた大きな遊漁船の威圧感に負けて遠慮してしまうところなどは、ジャイアン鳥に獲物を易々と譲るのび太鳥にそっくりではないか。おまけに光り物に目が無いところまで似ているときた。

リチャード・バックが読者に伝えたかったことはなんとなくわかるが、結局は、人としての誇りや見出すべき崇高な存在価値を差し置いてでも、安易に快楽を得ようとするのがこの私という生き物だ。もちろんそんな自分を変える気もないのだけれど。

- 海に仕掛けられた底建網は10カ統。そのすべてを揚げる作業が終わるまで海鳥たちはひたすら着いてくる

- 嘴が黄色で尾が白いこの写真の鳥はカモメ。ウミネコは嘴の先が赤く黒い斑点があって尾の先が黒い

- 田尻 鉄男(たじり てつお)

学生時代に外洋ヨットに出会い、本格的に海と付き合うことになった。これまで日本の全都道府県、世界45カ国・地域の水辺を取材。マリンレジャーや漁業など、海に関わる取材、撮影、執筆を行ってきた。1963年東京生まれ。

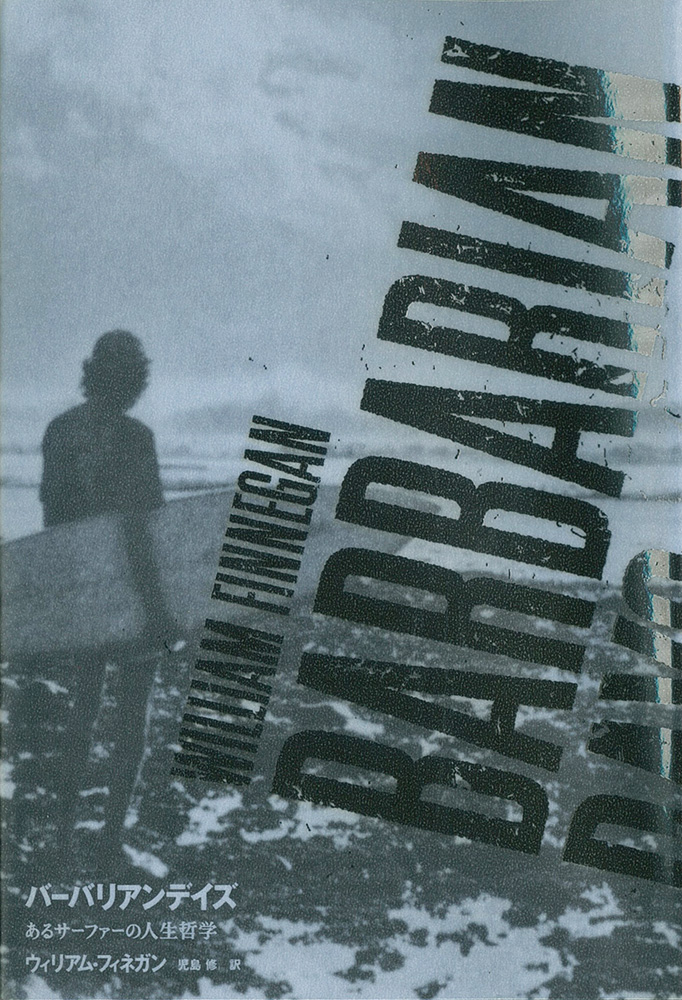

キャビンの棚●若者は波を追い、男になる「バーバリアンデイズ あるサーファーの人生哲学」

「潮やうねり、風向きを細かく読み、自然との過酷な戦いに挑み、サーファー同士で熾烈に波を争う」

著者は波乗りの世界と心理を克明に描写する。著者のウィリアム・フィネガンは、波乗りを生活の中心に据える生粋のサーファーと米の高級誌「ニューヨーカー」のスタッフライターという二足の草鞋を履く。本書は「ショートボート革命」が起きた1960年代から現代まで半世紀に及ぶ彼の波乗り人生を振り返る回想録。

カルフォルニアとハワイで育ち、オアフ島のダイアモンドヘッド沖でサーフィンの洗礼を受けた。幼少期から文学に親しむ内気な若者だったが、自由で純粋に生きることを求めて社会からドロップアウト。その後、世界中の波を追いかけ、南太平洋、東南アジア、アフリカなどを放浪する。タイトルのバーバリアンデイズは直訳すると「野蛮人の日々」。著者がかつて夢見た未開の地で自由奔放に波に乗り続ける日々を著した。

ターニングポイントとなったのは、1980年の人種隔離政策の全盛期だった南アフリカ。「アパルトヘイト」を目の当たりにしてジャーナリストを志す。筆者は、戦場記者を経てライターとしての才能を徐々に発揮していく。

本書のテーマはサーフィンだけではない。恋愛をはじめ人として通る様々な事柄に「没頭して生きる」ということもメッセージとなっている。青春時代に人生とストイックに向き合い苦悩し、大切な仕事や家族を得た中年期には波乗りへの欲求と社会的な責任とのあいだで葛藤する。それでも著者は忙しくも充実した日々に翻弄されながら、若い頃と変わらぬ心で沖に向かい続ける。その姿から「心の赴くままに、好きなことに夢中になればいい。迷いながらでも前に進めばいい」という人生の真理を解く。

多大な時間を海で過ごした著者だからこそ伝えられる力強いメッセージがぎっしりと詰まる。軽妙な筆致で、たとえ波乗りの経験がなくともサーファーの世界や心理がわかるように書かれた一冊。アメリカの権威ある文学賞、ピューリッツァー賞受賞作。

- 「バーバリアンデイズ あるサーファーの人生哲学」

著者:ウィリアム・フィネガン

訳:児島 修

発行:A&F

価格:¥2,800(税別)

船厨●イカの豊漁を祈念しつつ「タイ風シーフードカレー」

北海道や東北でイカの不漁が続いている。イカ漁に従事する漁師だけでなく、烏賊の町としても知られる函館の水産加工会社などは軒並み悲鳴を上げているという。道南生まれの「イカソーメン」や「イカ飯」などの名産が食べられなくなるのではないかと不安にもなるが、いつまでこの不漁は続くのか。

魚種交代という言葉を聞いたことがあるだろうか。イワシが獲れない、サンマが獲れないといった話は数年ごとに耳にする。昨年はサンマの不漁が深刻だった。ところが今年は一転して記録的な豊漁だとのニュースが流れた。

聞いたところでは、イカの場合、不漁の原因は海水温の変化によるものという説が一般的なようだ。30年ほど前にやはりイカの不漁が続いたが、数年後には回復基調となっている。もちろん自然の成せることなので、誰もはっきりとしたことは言えないだろうが、しばらくすれば再びイカの豊漁のニュースを耳にすることができるかもしれない。

魚類とは違って食卓の主役というイメージはないが、刺身はもちろんのこと、和洋様々な料理に使われるイカは間違いなく日本人に愛されている。

冬が旬と言われるそんなスルメイカを使ってシーフードカレーを作ってみた。ココナッツミルクを使用した、北国と南国のコラボレーション。イカの豊漁を祈念しつつ。

- 「タイ風シーフードカレー」

■材料(4人分)

エビ(ブラックタイガーなど)8尾、スルメイカ1杯、タマネギ1個、パプリカ赤と黄色各1/2個、ナス1個、オクラ4本、タケノコ水煮50g、ニンニク1片、パクチー適宜、輪切り唐辛子ひとつまみ、レモングラス10本程、サラダ油大さじ4、ナンプラー大さじ2、カレー粉大さじ4、ココナッツミルク400cc、塩・コショウ適宜

■作り方

1)エビは殻を剥き、背ワタを取る。イカはワタを取り、食べやすい大きさに切る

2)ニンニクはすりおろす。タマネギは薄切りにする

3)なす、パプリカ、オクラは細切りにする。たけのこはいちょう切りにする

4)鍋にサラダ油を入れ中火にかけ、レモングラスと輪切り唐辛子を入れる

5)2のたまねぎとすりおろしたニンニクを入れ炒める

※香りがついたらレモングラスは取り出した方が食べやすい

6)3の野菜を加えて炒め、火が通ったらエビとイカも加えて炒める

7)カレー粉をまぶしてさらに炒め、ココナッツミルクを入れ弱火で煮る

8)ナンプラーを加え、塩とコショウで味を整える

※好みでナツメグ、クローブ等のスパイスを加えても良い)

海の博物誌●海に保管される「水中の文化遺産」

大航海時代に活躍した英国の探検家、キャプテン・クックの船とみられる残骸の位置を、アメリカの太平洋沖にて特定したことが報じられた。船は1770年、欧州からオーストラリアに達し、人類にとって歴史的な快挙となった航海を成し遂げた「エンデバー号」ではないかとアメリカの海洋考古学団体は調査を進めている。

世界の海には300万を超える船が沈んでいる。その船の財宝を狙うトレジャーハンターたちが引き上げた船の所有権を巡り、国際問題が起きている。この問題に対応するため2001年にユネスコが採択したのが「水中文化遺産保護条約」。沈没船を水中に100年存在し続けたことをひとつの基準に文化遺産として保護しようというものだ。

2018年にミクロネシアが太平洋諸島諸国として初めて「水中文化遺産保護条約」に批准した。ミクロネシアの海には約70年前の太平洋戦争中の日本の船や航空機が沈んでいる。保護の基準である100年にはまだ30年近くあるが、チューク州や地元の民間団体などにより、日本軍の船を文化遺産として保護する動きが既に始まっているそうだ。しかし日本は「水中文化遺産保護条約」には批准しておらず(2018年現在)、同条約が日本の海洋政策に影響を及ぼさないか慎重な審議が続いている。

Salty Log〜今月の海通い●初冬の東京でシーバスフィッシング

- シーバスをはじめたくさんの魚が泳ぐ東京の美しい海

初冬。今年の秋のシーバスシーズンが終焉を迎えようとしていた。名残惜しい。東京湾のシーバスは一年中楽しめるけど、秋は比較的大物が釣れる(ような気がする)。タックルボックスのルアーをあれこれ入れ替え準備完了。シースタイルホームマリーナ「ニューポート江戸川」へと出かけた。

鳥山でグッとテンションが高まる

江戸川放水路にあるマリーナから出て、微速で二つの橋をくぐり抜け、係留された漁船をやり過ごしてから、徐々にエンジンの回転数を上げていく。波の無いフラットな川面を滑るように走る。いつも思うことだが、あっという間に過ぎ去るこのエリアでの時間は貴重だ。とにかく爽快だ。そしてこれから待ち受ける楽しい時間への期待が否応なしに膨らむ。

よく晴れた気持ちのいい朝だった。北から西寄りの風で波はほとんど無いが、その風は少し強い。今回は「一日も早く船長として独り立ちしたい」と願う仲間が同乗していた。そんな彼に操船を任せつつ、さらになるべく釣りのしやすいフラットエリアを最初のポイントに選んだ。

海鳥が数羽、空を舞っていた。いい兆しだ。

岸壁や橋脚など海に点在するストラクチャー(構造物)を狙う釣りは楽しいが、鳥山の下にいるシーバス狙いは格別にテンションが上がる。鳥山を探す方法はいろいろあるけれど、兆候はある。鳥山が発生していないときは空を見上げる。空高く海鳥が5、6羽も円を描くように飛んでいたりすれば、そのうちにシーバスの餌となる小魚の群れがその下の海面に浮いてくる。すると空高く飛んでいた鳥が降りてきてその小魚を捕食しようと乱舞する。あっという間に四方八方から他の海鳥が集まってきて鳥山が形成される。ルアーは鳥山の真ん中に投げる必要は無い。シーバスがルアーに食らいついて遊んでくれる範囲は割と広い。

空に鳥が飛んでいなくても、十数羽の鳥が固まってぷかぷかと羽を休めているのを見つければ、チャンスだといってよい。そのうち小魚の群れがそのあたりに集まってくることを彼らは知っている。時間がかかるときもあるが、そのうち鳥山ができることが多い。彼らはなるべく楽をして腹ごしらえをしたいのだ。そして鳥山ができていなくてもその近くに休んでいる鳥と同じようにシーバスが潜んでいる可能性もある。周囲を探りながら待つのも手だ。

さて最初のポイントでは一本キャッチしたあと、気配が全くなくなったため、風が弱まったのを見計らってポイントを移動したが、反応がない。そして再び、元のポイントへ。そして鳥山。午前中に遭遇したそれよりも大きく、鳥の数も多い。継続もしている。

品が無い言葉で恐縮だが、いわゆる「入れ食い」の状態になった。短時間ではあったが、男3人、ボートで歓声を上げながらひとときの「祭り」を楽しむ。

東京湾のシーバスの将来を案じる

大都会の目の前の海で、時には80cmを超える大物を相手にルアーで楽しむことのできる釣りは、世界広しといえどもなかなか見当たらない。そして東京湾はシーバスの漁獲量が日本国内においても最も多い海である。ところが、古くから東京湾でシーバスフィッシングを楽しんでいるアングラーたちは、「大物が釣れにくくなった」「シーバスの量が減った」ことを実感している。

直接取材することはできなかったが10月にJGFA(日本ゲームフィッシュ協会)が主催した「東京湾スズキ・シンポジウム あれから20年」では、そんな実態がプロアングラーから報告され、また漁業者や研究者からも報告がなされた。

「このままではシーバスフィッシングが楽しめなくなる」

多くのアングラーは危機感を抱いている。

JGFAは「いい釣りを、いつまでも」をスローガンに、数にこだわらず自然の中で魚とのファイトを楽しむこと、野生の魚が生息できる自然環境を守っていくと、さらに釣魚の記録を残して行くことなどを主眼に置いて活動を続けている非営利団体である。あまり知られていないが、そのJGFAでは魚種別に「バッグリミット」(釣った魚を持ち帰ることに対する制限)を独自に定めている。

シーバスについては持ち帰りを1尾に定めると同時に60cm以上の魚はリリースすることを推奨している。「60cm以下」ではなく「60cm以上」なのは、シーバスという魚は45〜60cmで成熟するが、その後の成長速度は極めて遅く、80cmに達するのに10年以上かかることが理由だ。また、産卵前後で食味の落ちるとされる10月から翌5月は、オールリリースが望ましいとしている。さらに東京湾や大阪湾などの都会のシーバスに関しては資源減少が顕著なことからすべての時期においてオールリリースを奨めている。

このバッグリミットはたとえ会員であっても強制されるものではないが、「誰もがいつまでもいい釣りを楽しめるように」と考え、奮闘努力しているアングラーたちがいることは非会員であっても知っていても良いのではないか。

帰港時間が迫り、西に傾いた太陽の光が海から見える東京の街の色を変えていく。ゲートブリッジが見えた。東京港はとても美しい海なのだと改めて思うと同時に、この海でいつまでも「いい釣り」がしたいと思わされる。

- この日最初にランディングしたシーバスは50cmほど。これが最大だった。もちろんリリース

- 気づけばあっという間にできあがる鳥山。集まるのは鳥だけでない。人を乗せたボートも集まってくる

海の道具●「ホーン」よ今夜も有難う

車ではクラクションと呼ばれるが、船の場合は汽笛と呼び、少しロマンチックな雰囲気になる。他船に注意を払ってもらうために鳴らすのだからその用途は変わらないが、さらに霧笛などと称されれば、少々演歌っぽくなるけれど、港情緒が目に浮かんでくる。

年末のカウントダウンで、港に停泊している旅客船や大型貨物船などがいっせいに汽笛を鳴らしたりすると、別に船で故郷を旅立ったわけでもないのに、なにやら郷愁にも似た思いが込み上げてくる。ことほど左様にマリンのホーンは人の心に響く。

実際にボートで使用するホーンは本船のように排気を使った大音量のものではない。エアガスボンベを使った簡易なものから、トランペットのような形をしたものや、交通整理などで使うハンディマイクみたいなものもある。ちょっと郷愁とは離れてしまって申し訳ない。

それでも、個人的な趣味を申せば、音も見た目も銀色に輝く金属性トランペット型がマリンぽいような気がする。

そんな見た目はともあれ、使用目的はやはりクラクションであるわけだが、車よりも重要度は高い。

基本、車であれば対向車を信じ、自分も交通法規を守って車線を走れば衝突は避けられる。けれど、海上にはセンターラインもなければ、ガードレールもない。見通しの利かない夜間航行では、自船の360度全方向から船が突っ込んで来てもおかしくはない状況なのだ。

目を凝らし、抜かりなくワッチを怠らないのは当然ながら、やはり音での注意喚起は有効だ。

車だとなんとなく苦情を訴える手段のような感じがするホーンだが、ボートは自己防衛的な意味合いを持つ。お互いの存在を教えあう汽笛はどこか車のそれより柔らかく聞こえるのは気のせいだろうか。

その他

Yamaha News

Back numbers

「Salty Life」facebook公式アカウント

Wallpapers

- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記

今月のタイトル画は「テンダーでプレゼントを運ぶサンタ」です。サンタクロースに潮気を感じたのは初めてです。設備の整ったマリーナにフネを保管されている方にはピンとこないかもしれませんが、沖泊めのヨットハーバーでは、陸から小さなテンダーを引っ張り出し、セーリングバッグやら買い出ししてきた食料や酒などを積んでヨットの浮かんでいる所まで漕いでいくのです。パドルは1本。テンダーの前部で8の字を描くようにパドルを漕ぎます。私は神奈川県の諸磯ヨットハーバーでよくテンダーを漕いでいました。ヨットは下手でしたが、テンダーを漕がせたら名手であったと自負しております。特にスピードでは誰にも負けたことがありません。コツがあるのですがそれは教えてあげない。一本のパドルで自在に小舟を操る技術は今でも役だつことがあります。テンダーが漕げる。これもまたシーマンシップのひとつなんです。

(編集部・ま)