Salty Life No.193

ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。

銀河系宇宙の星の渦巻きの縁が天井を流れるように見えることからついた名が「天の川」。この天の川、日本では中国から伝わる七夕の物語の舞台としても知られていますが、この星の渦を川に見立てた伝説は世界中の様々な民族の間で言い伝えられているようです。多くの地域ではまだ梅雨のまっただ中。

美しい夏の星を見ることのできる夜の海が待ち遠しいこの頃です。

「Salty Life」No.193をお届けします。

Column●それぞれの島渡り

キャビンの棚●日本初のシティ・ポップが世界を席巻。押し寄せる「BIG WAVE」

船厨●ある意味において“本場”の「パエリア」

海の博物誌●医師が広げた海水浴

Salty Log●働き者が美しい島

海の道具●乗り物酔いをツボで乗り切る「乗り物酔い抑止リストバンド」

Yamaha News●マリンライフ:初心者キャプテンの心得/マリン塾で学ぼう

今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙

Monthly Column●それぞれの島渡り

- 20周年を迎えたサバニ帆漕レース。多くの人がこの古式舟に魅了されている。沖縄県外からの参加者も多い

毒舌が身上のアメリカのコラムニスト、P・J・オロークが、たしか著書『楽しい地獄旅行』だったと思うが、アメリカズカップ(ア杯)について書いていたくだりが印象的でウロ覚えている。

“世界最高峰のヨットレースである。何千万ドルも費やして、NYのセントラルパークの池の周りをジョギングするようなスピードで競うのだ”

同書は、レバノンや南アフリカ、エルサルバドルなど出版当時(米では1988年)の紛争地帯を観光旅行して回るという酔狂きわまりない内容で、そこになぜア杯のくだりが出てきたのか忘れたし、上に引用した中身もまったく正確ではなく、そんな感じだったよな、ということでお許し願いたい。ようは、そんなに世界最高速ではないぜ、と言いたかったのだろう。ま、そのころからア杯はニューヨークヨットクラブが132年ぶりに敗れたことで、ついに固定されたボルトから自由になって世界中をさまよえる(フライング)ようになっていたし、前回大会などはフォイル(水中翼)をつけて本当に空をフライングしていた。隔世の感である。

さて。このコラムでも折に触れて何度か取り上げてきた「サバニ帆漕レース」が先月30日にあった。沖縄は慶良間諸島の座間味島をスタートし那覇までの約19マイルを沖縄伝統の帆かけ小舟サバニで帆漕する。2000年の沖縄サミットの年に始まり、令和元年となって大阪G20サミットが開かれた今年は記念すべき20回大会だった。

今年のファーストホームは3時間8分だった。乱暴に計算すると平均6ノット強、秒速約3メートル。ということは、おや、まさに市民マラソンランナーの「サブ4」(4時間切り)ほどのスピードじゃないか。当日は全行程を通じてほぼウインドアビームとなる南寄りの風が15ノット前後だったから帆船としては鈍足だろう。しかも、漕がなくちゃなんないし。いったい何が魅力で20回も続いたんだろう。何人かに聞いてみた。

美しいケラマブルーの海で、前の年に競ったライバルたちと再会し、前夜祭や表彰式で飲みかわすこと−−というような答えはあらかじめ想像もできた。だが、全員がIT会社の社員というチーム〈えすぷり〉の奥田史一さんは「きれいな海、空、そして地元の人たちという魅力から、サバニ好きに変わってきました」と話す。

では、レース自体の魅力に関して一番多かったのは何かというと、「海を渡ること」「島渡り」だった。帆漕したことのない筆者にとって、意外というか、けっこう意表を突かれた回答だった。

「コースがいいのが魅力です。島から島まで海を渡れるレースはあまりないので」と答えてくれたのは、女性だけの〈女海想〉(おんなかいそう)チームの下里季美子さん。

〈島風〉(しまかじ)の永西由実さんはふだんは本島東村でサバニを使った体験ツアーガイドをしているが、「島渡しは自分たちだけではできない。多くの人のサポートがあってのことです」と話した。

「今でも漁村で盛んに行われている伝統行事ハーリーレースは港の中だけですが、このサバニレースは、海を渡っていくという昔の人がやったことを体験できるんです」と、もともとは同じ舟を使っていたはずのハーリー競漕と比較してくれたのは〈新夏丸〉(しんかまる)の大山盛嗣さんだ。なるほど島渡りか。

別の魅力を語る人もいた。東京海洋大学の〈津梁〉を率いる千足耕一教授は2008年に研究室に入ってきたヨットマンである社会人学生の紹介でサバニに出会った。「フネがきれいだ」というのが最大の魅力だという。「昔の舟大工の技術を感じます。それにヨットと違って道具(艤装)が手作りに近い。自分で工夫できるんです」

女性だけのチーム〈羽〉(ぱに)の國岡恭子さんは、木の彫刻家をめざしていた20年前、たまたま知人の取材に同行して石垣島のサバニ大工、新城康弘さんの造船所を訪ねた。そこで作りかけの舷側板を見て「ものすごくきれいな形」と思った。すると「つくってみないか」と誘われて弟子となり、今や本人もサバニ大工だ。チームのサバニは自作の一艇である。

〈TEAM HAINNDO〉(はいんど)のことも紹介しておこう。代表の仲西太さんが20年前、第1回レースの説明会を知って出てみたところ、周りはみんなセイラーやら海人(うみんちゅ)なのに比べて本人は陶芸家、つまり「まったくの素人」だった。でも「とにかく出たい」と思って知り合いの素人を集め、レンタル艇を借りて出た。それが20年たって、2チームしかない20回皆勤チームのひとつである。今も決して強くはない。今回は完走32艇中30位だった。そんな仲西さんにとってのレースの魅力は、風と漕ぎだけの「無音」なんだという。「なんだか海とサバニがくっついていっしょになったような感じがするんですよね」

最後に〈渡嘉敷留学わらびや〉の事件で締めくくろう。ゴールラインの本部艇で観戦していた筆者は双眼鏡でゼッケン旗を確認した。「次は〈わらびや〉です」。あと100メートルだ。いいぞ、がんばれ。舳先で水しぶきを蹴立てて元気に走って来……「あれれ、あの水しぶきは違う。水を掻い出してるよ。浸水だっ」。あとたった100メートル弱を残して、サバニは水を満載した風呂桶と化し、漕げども漕げども動かない。10分はがんばったか。だが、風と潮にゴールとはアサッテの方向へゆっくりと流されてゆき結局DNF(Do not finish)となった。こんな短距離を残してリタイヤとは20回の歴史にもない悲劇だそうだ。申し訳ないけれど、見ている方は笑いを禁じ得ない喜劇だった。これもサバニレースの魅力だ。筆者の心のうちでは認定ゴールにしてあげよう。

- 島から島へサバニを走らせることが魅力と語る参加者が多い。写真は女海想チーム

- 座間味中学の3年生が中心のうみ学校チーム。高校のない座間味では彼らのほとんどが来年の春には島を出る。レースはかれらにとって特別なイベントだ

- 菅 仁良(かん・きみなが)

1962年、愛媛県今治市生まれ。大学時代からディンギーを始める。夕刊フジ記者を経て、現在フリージャーナリスト。マリンジャーナリスト会議副座長。

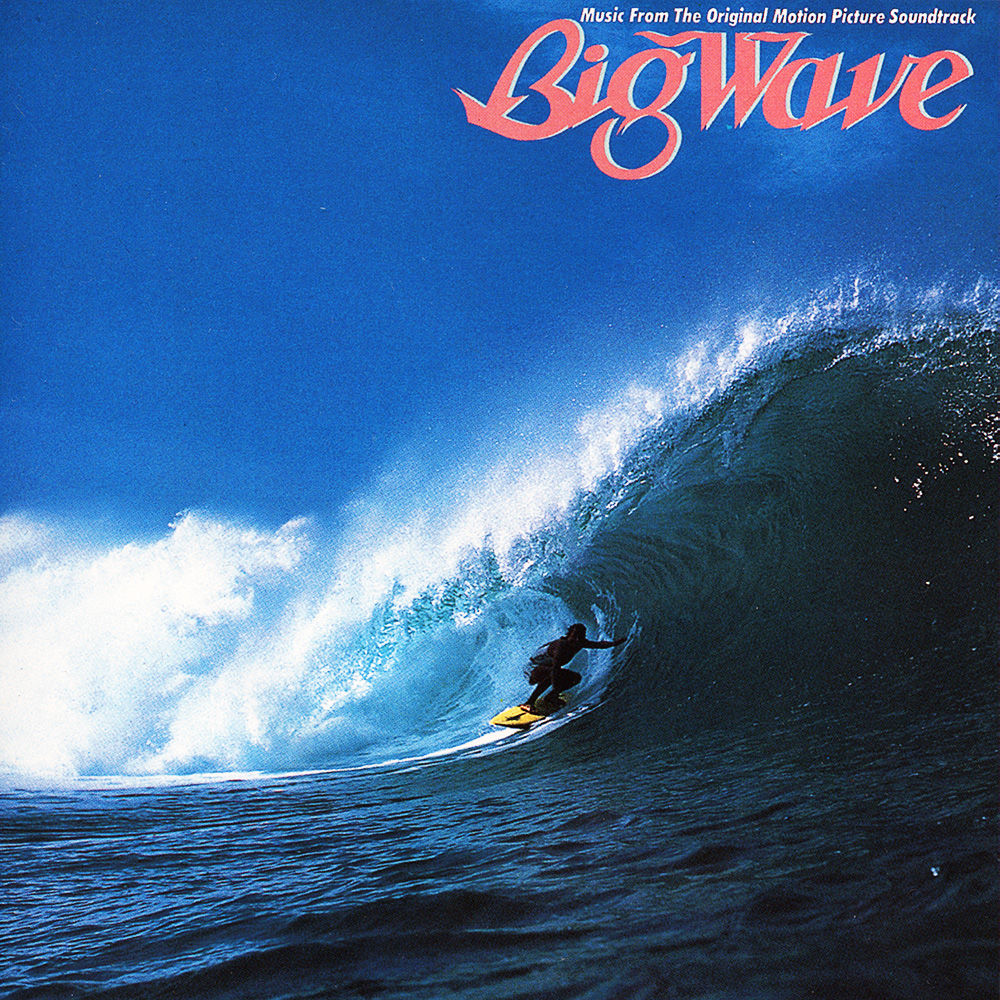

キャビンの棚●日本初のシティ・ポップが世界を席巻。押し寄せる「BIG WAVE」

80年代の日本の音楽がこの数年で再評価されている。このリバイバルは山下達郎や大貫妙子、大瀧詠一を源流とする日本発の音楽「シティ・ポップ」に依るところが大きい。シティ・ポップは80年代に流行し、都会に生きることを歌った音楽。同時代に生まれたロックやソウルといった洋楽の動きに同調した邦楽だ。その斬新なサウンドが欧米をはじめ世界の若者にクールでお洒落な音楽として大きな支持を集めている。日本のシティ・ポップが欧米からレコード再発なんてことも今や珍しくないのである。

シティ・ポップの起源については諸説あるが、73年に結成されたたシュガー・ベイブを発祥とすることが多い。そのメンバーに山下達郎、大貫妙子が在籍していた。大瀧詠一が主宰したナイアガラ・レーベルから記念すべき第一弾のアルバムを発表。わずか3年足らずの活動を経て1976年に解散した伝説的バンドだ。

解散後の山下達郎の活躍は周知の通り。そんな彼が夏の名曲「高気圧ガール」を発表した翌年、1984年にリリースされた海のイメージを全開にしたアルバムが本作「BIG WAVE」である。サーフィンを題材にしたドキュメンタリー映画(米)のサントラとして生まれた。前半は書き下ろしのオリジナル曲で、後半はザ・ビーチ・ボーイズのカバー曲で構成されている。全曲が英語だが、山下達郎はレコーディング直前に英語ネイティブとの特訓を敢行し、発音を矯正し全曲を歌ったという。アルバムを通して聴いたときの爽快感は格別。収録されている「I love you」はサントリーオールドのCM曲として親しまれた。

ここ最近の盛り上がりを受けて、動画サイトやSNSを通じてシティ・ポップを知った国内の若い世代は、世界が認めたかつての邦楽を新鮮な音楽と好意的に受け止めている。発売から30年以上が経ったが、あの頃のシティ・ポップは、色あせていない。「80年代は音楽的には不作だった」とほんの少し前まで言われてきたが、そんなことはもう過去の話。時代の潮流に乗るこの音楽は世代や国境の壁を越えられる特別な存在なのだ。

- 「BIG WAVE (30th Anniversary Edition)」

山下達郎

レーベル:ワーナーミュージック・ジャパン

参考価格:¥2,200(税別)

船厨●ある意味において“本場”の「パエリア」

パエリアはスペインを代表する米料理として世界に知れ渡っている。日本においても例外でなく、見た目の豪快さも手伝ってか、オヤジの野外料理として人気だし、休日に腕を振るい得意料理だとのたまう男性をときどきお見かけする。

スペインの米どころとして知られるバレンシア地方で生まれたこの料理は、同じスペインの中でもさまざまなスタイルがあって、具材はもちろんのこと、米そのものの扱いからして、地方によって、また供するレストランによって異なるようだ。

バレンシアの東方に浮かぶバレアレス諸島のマヨルカ島で、いくつかの店でパエリアをオーダーしたところ、スタイルはさまざまであった。米が少し硬めに炊かれ、焦げが絶妙に美味いパエリアもあれば、リゾットとまでいかずとも水分を残して柔らかな炊き方で出す店もある。スペインの小さな町の中ですらこんな感じなので、日本においてレシピの紹介などで耳にする「本場のパエリア」なんてフレーズは怪しいものである。そもそも米の種類からして「本場」とは異なるわけだし(スペインの米はボンバ米)。

だから、いろいろ試しながら「これが私のパエリアです」「これが我が家の本場です」と胸を張ることのできるパエリアの完成を目指しても許される食べ物なのだ、というのがソルティライフの見解である。そこで自信満々で魚介の旨味がたっぷり染み渡った「パエリア」を作ってみた。

なお、「パエリア」とは、もともとフライパンを意味する言葉である。だから例の調理器具を「パエリアパン」「パエリア鍋」と呼ぶのは、韓国料理の「チゲ」を「チゲ鍋」というのに似ておかしいのではないか、との疑問がわくが、それこそ「本場」ではなんて呼ぶのでしょうかね。

- 「パエリア」

■材料(4人分)

エビ12尾、スルメイカ小2杯、アサリ2パック(ムール貝でも)、白身魚2切、タマネギ1/2、ニンニク4片、セロリ8cmくらい、人参5cmくらい、オリーブオイル適宜、トマト缶1、塩小さじ1、サフランひとつまみ、米2カップ

■作り方

1)野菜はみじん切り、スルメイカは輪切り、白身魚は一口大に切る

2)スキレット(またはパエリアパン)にオリーブオイルを入れて熱し、イカを炒める

3)野菜を入れ中火でしんなりするまで炒め、トマト缶を加え水分を飛ばして煮る

4)水1200cc、海老、アサリ、白身魚、塩、サフランを入れ強火で魚介類に火が通るまで煮る

5)魚介を取り出し、アクを取り、米を振り入れ強火で5分、弱火で12分煮る

6)魚介を戻し入れ、30~60秒(鍋の厚さ、好みによる)強火にして焦げを作る

海の博物誌●医師が広げた海水浴

幕末のころ、筑前黒田藩の藩主・黒田長溥は持病のリウマチに悩んでいた。それを診たのは日本に蘭方医学を伝えたオランダ人医師ポンぺ。彼は長溥に海水浴をすすめた。西洋には既にタラソテラピーとよばれる海洋療法もあったが、当時の日本ではまだ海水浴になじみがなかった。明治になって、ポンぺの助手だった松本順は日本人の健康増進に海水浴を活用できると思いたち、海水浴に適した地を求めて全国を巡る旅に出た。

松本は思い描く理想の海水浴場に激しい波や潮汐を求めた。海水に浸かるだけでなく、波に身体をあてることもまた健康増進に繋がると考えたのだ。全国を行脚した後に松本は、多くの海水浴場の開発に貢献しているが、手がけた海水浴場では大きな波が来た時にも流されないように、掴まることのできる棒が海岸線に並んだ。

海水浴発祥の地といわれる海岸の一つ、神奈川県の大磯は、江戸時代は宿場町として繁栄したが、明治維新以後は参勤交代の廃止や火災の連発という不運によりめっきりと衰微していた。彼は、この地で海水浴場を開設すれば必ず街を活性化できると住民に説いてまわった。「漁場を壊す」と地元の漁師からの反対もあったが、彼の熱意が住民の心を動かし開設。当初、客足は伸びなかったが、海水浴に関する本を自ら刊行するなど地道な努力が実を結び徐々に人気に火が付いたという。

このような松本の働きもあって、海水浴は夏のレジャーとして定着。85年には年間の海水浴客は3790万人に到達した。しかしそれをピークに徐々に後退し、2016年には730万人と全盛期の2割程度まで減少している。単純計算で日本人が15人にいても海水浴に行くのは1人以下だ。残念に思えるが、それでも今は海水浴場でゆったりと過ごすことができるようになったかもしれない。

今年も海水浴シーズンがいよいよ到来する。松本順の説いた海に浸かり波に身をあて、心身ともにリフレッシュする海水浴も悪くない。

Salty Log〜今月の海通い●働き者が美しい島

- 美しい北海道の自然の中で働く海の男を乗せた船

これまで北海道ならではのスケール感が『離島』というロケーションでは味わえないと思っていたが、6月に漁業の取材のため、利尻島を初めて訪れその考えが誤りであったことを知った。利尻の空港に降り立つと、滑走路の目の前に標高1,721mの利尻富士(利尻山)がそびえる。緯度の高い利尻島では森林限界が500mから始まるため実際の標高以上に「高山」のイメージだ。空港を出てレンタカーで走り出せば、そこは間違いなく北海道の景色だった。もちろん、地平線まで続く道なんてことはないのだが、離島特有の閉塞感は皆無で、北海道の『本土』と変わらないスケール感の風景が続く。東京23区の3分の1以下の面積しかない島ではあるが、その風景は間違いなく北海道のそれであることに心が浮き立った。

良きライバルと漁を競う

翌朝に予定していた「オオナゴ漁」の撮影の打ち合わせを兼ねて、40代の漁師、菅原さんと夕食を囲んだ。オオナゴとはイカナゴの成魚のことで、養殖ハマチの餌として流通するらしい。「水揚げ直後にきちんと冷やしておけば美味しい刺身になるんだよ」と言うのは、菅原さんの漁師仲間の吉田さん。その日に上がったオオナゴを刺身用に冷やしておいてくれたものを持ってきてくれたのだ。「いや、これ初めて食ったけど、甘みがあって美味しいもんだな」と、菅原さんも初めて食べたらしい。

菅原さんと吉田さんは同い年。同じ利尻島生まれだが、中学校は違ったらしい。「吉田クンは有名だったんですよ(笑)」。聞けば、吉田さんは中学の番長的存在で、そのウワサは隣町の菅原さんのところにも届いていたという。「まあ、対立してたってわけじゃないけど、修学旅行先で出会って仲良くなったんだよな」と昔話に花が咲く。吉田さんは中学を出てすぐに漁師になったのに対し、菅原さんは地元の利尻高校を出たあと、札幌の専門学校に進学し、利尻島に戻って漁師になったのは20代半ばから。

「まさか菅原が漁師になるなんて思ってないもの……でも、菅原は本当によく働くよ。島一番でないかい?」と吉田さん。「吉田クンは同い年だけど、漁師では大先輩。オオナゴ漁はゴメ(ウミネコ)の動きと海面の色合いで網を入れるかどうかを判断するんだけど、自分にはわからない変化をきちんと見極める。まったくかないませんよ」と菅原さん。30年前にはガンを飛ばし合っていた(笑)中学生が、今は互いをリスペクトし合う良きライバルになっている。

人間のプリミティヴな生き方がそこにある

オオナゴ漁は7時30分出港予定。その前に菅原さんはウニ漁を行う。利尻の海の透明度は息を飲むほどだ。その海に箱眼鏡でウニを探しながら、片足に縛り付けた櫂を器用に動かして舟の位置を調整する。7時かっきりにウニ漁を終えて浜に上がり、札幌で出会ったという美人の奥さんと父親の三人であっという間にウニを仕分けると、菅原さんは父親と二人で大型の漁船に乗り換えて海に出る。この日のオオナゴは不漁で、予定を変更して昼過ぎから養殖昆布の様子を見に行くことにした。養殖といっても肥料を与えるわけではなく、利尻富士から流れ出るミネラルをたっぷり含んだ豊潤な水が勝手に昆布を育ててくれる。「ラクなように思えるでしょ? でもね、波や潮流のせいで昆布が絡まってしまうから、こうやって定期的に絡みを取ってやらないといい昆布には育たないんですよ」と菅原さん。同じ条件で養殖を営む漁師の間に生じる収穫の差は、こうした一手間にあるのだという。夏至に近いこの日も、気が付けば夕暮れだ。朝5時から働いている菅原さんだが、陸に上がったら網の修理が待っている。昨夜、吉田さんが言っていたとおり菅原さんは働き者だ。

昨今は「働き方改革」とかで、長時間労働をする者には無能のレッテルが貼られるご時世だが、菅原さんや吉田さんたちが生きる世界では「働き者」が今も最大の賛辞となっている。漁業だけでなく、農業でも酪農でも、自然相手の第一次産業では、労働のタイムテーブルは自然の都合に合わせて作られる。GPSやレーダーなどが発達した令和の世でも、その原則は変わりようがない。休む暇がないじゃないですか? との問いに「漁師の休みは時化の日って昔から決まってるんだ」と菅原さんは笑う。

労働時間だけを切り取れば“ブラック”ともいえる労働環境なのだろうが、生まれた島で幼馴染みと張り合いながら朝から晩まで海に出る日々は、菅原さんたちにとっては人生そのものだ。自分には逆立ちしたって無理だよなあと思いつつ、憧憬を伴ったシンパシーを感じるのは、彼らの姿にプリミティヴなレベルでの人間本来の生き方があることを確信しているからだろうと思う。

翌日は朝から再びオオナゴを追った。この日は“漁”があった。鳥山の下に群れをなすオオナゴを一網打尽にする。船を走らせながら鳥山を探して水平線を見つめる“働き者”である菅原さんの姿は「海の男」そのものであった。

- 早朝、沖に出る前にウニ漁をこなす

- 利尻のオオナゴ漁は初夏の1ヶ月間のみ行われている

- オオナゴ漁の群れを網で掬う漁。鳥山が目印

海の道具●乗り物酔いをツボで乗り切る「乗り物酔い抑止リストバンド」

酒とおのれ以外に酔ったことはない!と言い切る我が身としては、乗り物酔いの苦しさは無縁だと思っていた。ところが先日の釣行でボートに乗り、デッキに腰掛け絡まった釣り糸をほぐし続けているうちに、何だか目が回り始めて胸がむかむかしてきた。むむっ、これが世にいう船酔いというやつか?と思った辺りで幸いにも船がマリーナに着いたので事なきを得た。あと少し走り続けていたら、きっと船べりにしがみついてコマセを撒いていたに違いない。

前日の深夜に及ぶ鯨飲と朝のおにぎりの早食いもいけなかったのかもしれない。船酔いには寝不足と消化の悪いものを胃に入れることが禁物といわれている。むべなるかな。

乗り物酔いの原因は平衡感覚の情報が過剰になり、自律神経が異常を示して発症するのだそうだ。乗り物酔いは経験を積むことで慣れることもあるというが、そもそも苦しい思いを繰り返すなんて御免こうむりたいだろう。読者の諸兄諸姉の中にも、憎き船酔いに爽快なボートライフを拒まれていらっしゃる方々も少なくなかろう。

そこで「海の道具」として、ちょっと耳寄りな情報をご提供しよう。

乗り物酔いに効くツボは主に手にあるそうだが、その中に内関(ないかん)というツボがある。手のひらを上に向けて手首から指2本分下の真ん中にある。ここを抑え込むと乗り物酔いが沈静するというのだ。そのツボをそっと、しかも確実に刺激できるリストバンドが発売された。開発したのは深場釣り用の電動リールメーカーなのだが、これも顧客サービスの一環だろうか。それはさておき、この製品、医療機器として申請し、届出番号も受理しているという。乗り物酔いだけではなく、妊娠初期のつわりにも効果があるらしい。ただし二日酔いには効かないらしいから、やはり乗船前日の深酒は避けるべし、ですね。

女性や子供用のかわいいバージョンもあるので、家族やパートナーに船酔いを理由に乗船を断られている諸兄はプレゼントして再アプローチしてみてはいかが?

●乗り物酔い抑止リストバンドの情報はこちらから

https://www.ysgear.co.jp/Products/List/index/class2/2D000/class3/2D200/class4/2D230/cat/02

その他

Yamaha News

Back numbers

「Salty Life」facebook公式アカウント

Wallpapers

- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記

このところ何かと陸の仕事が忙しかった上に、海外出張中にちょっとしたトラブルに見舞われるなどしたもので、憂さ晴らしに海に出たくてうずうずしていました。金曜日にシースタイルの空き情報を眺めていたら翌日にボートを借りることのできるマリーナがあってそそくさと電話で予約。そこそこの雨が降るとわかっていながら、それでも海に出たのは「雨の日のストイックなボートフィッシング」も楽しいと確信しているからです。ソルティライフを長年担当してきて、いつも上から目線で、「冬の海も楽しい」「雨の日もまた楽しい」などと読者の皆様をあおってきましたが、それは決して嘘ではありません。それでも独りでオープンタイプのボートで遊んだこの日は、ちょっときつかった。ウインドシールドが役に立たず、走ると目に雨が差し込む。ライントラブルが起きてリーダーを結び直すのも雨に打たれながら。うっかりカッパのポケットを開けっぱなしにしていたら、そこから雨水がしみこんで下着を濡らす。指はふやけ放題。持ってきたコーヒーポットをバッグから取り出す気力も失せる始末です。まさに苦行でした。でも、それでも楽しいんです。海は楽しいんです。何百回と海に出たうちの一コマ。記憶に残る海通いでした。魚は一匹だけ釣れました。

(編集部・ま)