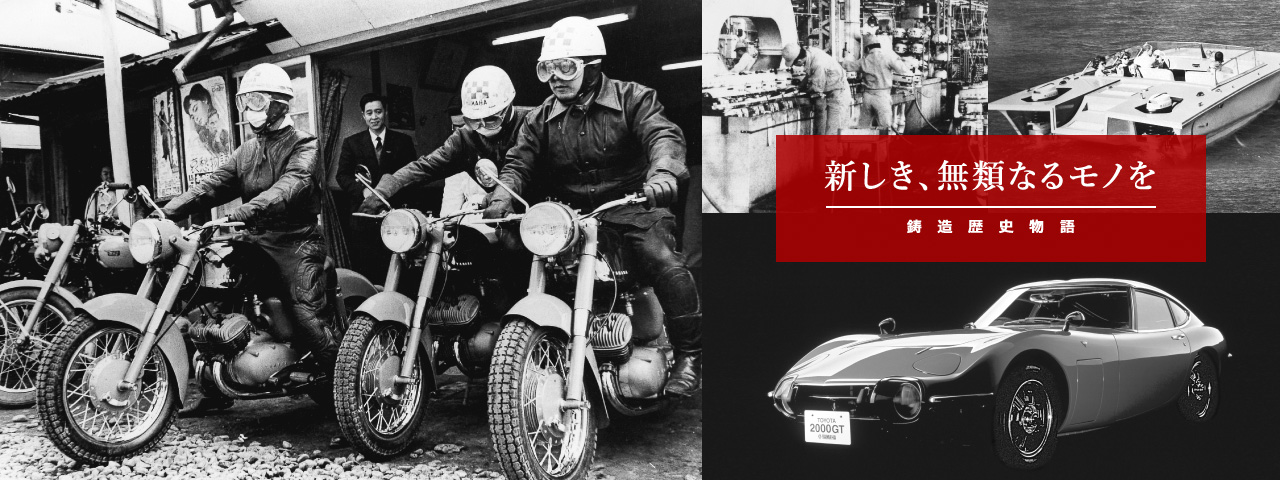

鋳造歴史物語 Vol.1 黎明

メーカーの基盤として製造の現場を特に重視し、製造技術を研鑽し続けてている弊社。現在、そして未来へとつながる歴史物語を紐解きます。

製造技術を成長基盤に

多彩にして、独自──。

高品質にして幅広い製品群を提供し続けているヤマハ発動機。

「縁の下の力持ち」とも言える製造の現場を常に重視し、地道なまでに礎から技術力を研鑽してきた弊社。

それは、創業以前から連綿と受け継がれてきた血統だ。

豪放にして磊落。ヤマハ発動機株式会社の創業者、川上源一にはそんな言葉がよく似合う。強烈な個性を発揮しながら、既成概念にこだわらない経営手腕を大いに見せつけた川上だったが、素形材を大事にするなど、いち技術者としての熱意も並々ならぬものがあった。製品作りにおいて素材や製造方法からこだわり抜くヤマハ発動機の社風は、川上によって培われ、創業から現在に至るまで変わることなく貫かれている。

ヤマハ発動機の歴史は、少し複雑である。1955年にヤマハ発動機を創業した川上源一社長は、当時、日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社)社長も兼任していた。ヤマハと名の付くこの2社は、大本を辿れば、1889年に静岡・浜松で山葉寅楠が創業した合資会社「山葉風琴製造所」に端を発する。オルガンを製造していた同社は、1897年、日本楽器製造株式会社に改組。日本随一の楽器メーカーとして、成長の一途を辿っていた。

川上源一が日本楽器の第4代社長に就任したのは、1950年、彼が38歳の時のことだ。斬新な感覚で社内に新風を巻き起こした川上は、社内体制の強化・整備、製造ラインの合理化などを推し進め、ピアノ生産量を世界一にまで押し上げた。

初代社長 川上源一(1955年7月就任)

1953年11月7日、川上は日本楽器の幹部社員に極秘指令を下した。それは「オートバイのエンジンを試作せよ」というものだった。

それまで、日本楽器にオートバイ用エンジン製造の実績はなかったが、技術的な礎はあった。日本楽器は戦時中、航空機の木製/金属製のプロペラを製造。その試験用エンジンも製作していた。また、ピアノフレームの鋳造技術も有していた。ピアノのフレームは、20トン近くにもなる弦の張力を受け止める剛性と、適度に振動することで音質を高める弾性を備えていなければならない。剛性と、弾性。相反する要素をひとつの鋳物に持たせるノウハウを、日本楽器は蓄えていた。

川上が「オートバイのエンジンを試作せよ」と命じたのは、いくつもの読みと狙いがあってのことだった。手の内にある技術的な資産を生かすこと。終戦後、使われずにいたプロペラ製造用の工作機械を活用すること。そして、楽器に続く製品を生み出して事業発展の足がかりにすること──。それらの経営判断に加え、川上自身が無類の乗り物好き、オートバイ好きだということが重なり合った。

1950年代半ば、日本には約200社ものオートバイメーカーがひしめき合っていた。日本楽器は、もちろん後発になる。社内にはオートバイへの進出を不安視する声もあった。しかし川上は各国の視察を経て、「世界に通用するバイクを造れば、十分に太刀打ちできる」と、高品質にこだわることに勝機を見出していた。

1954年、1号車の試作が進められた。ゼロからのスタートは、容易ではなかった。砂型鋳造によって造られた最初のシリンダーは、外観部品も兼ね備えるオートバイ用にしては美しさに欠ける鉄塊で、「どびん」とまで揶揄される始末。懸命なトライの果てに、当時としてはかなり高精度な鋳造に成功したのだった。

自分たちで造れるものは、自分たちで造る。モノ造りの基盤である製造技術を研鑽し、性能とデザインにこだわり抜いた第1号機「YAMAHA125 YA-1」が完成・出荷されたのは、1955年2月11日のことだった。開発モデル選定が決まってからわずか8ヶ月。「慎重とは急ぐこと」と語っていた川上が、その言葉を実践したのだった。

YA-1は、大学卒男子の初任給が1万円少々という時代に、13万8000円で売り出された。後発メーカーの宿命として発売当初は販売に苦しんだが、鮮やかなデザイン、始動性の高さ、そしてレースでの活躍による性能の実証などが功を奏し、徐々に知名度を増し、生産も軌道に乗っていった。

赤トンボの愛称で親しまれた「YA-1」

そして1955年7月1日、日本楽器からモーターサイクル製造部門を分離独立させるかたちで、「ヤマハ発動機株式会社」が設立された。しかし、社長は川上源一日本楽器社長が兼任。本社も日本楽器内に設けられており、設立当初はまだ「日本楽器の一部門」という意識が社内外に残っていた。

しかし、ヤマハ発動機設立からほどなく、状況は一気に変化していった。折からの好景気やオートバイブームに乗って、ヤマハ発動機は一気に事業規模を増大していく。基盤となったのは、やはり鋳造を始めとする製造技術だった。川上は、その重要性を熟知していたのである。(つづく)