Salty Life No.212

ソルティライフは海を愛する方々の日常生活に、潮の香りを毎月お届けするメールマガジンです。

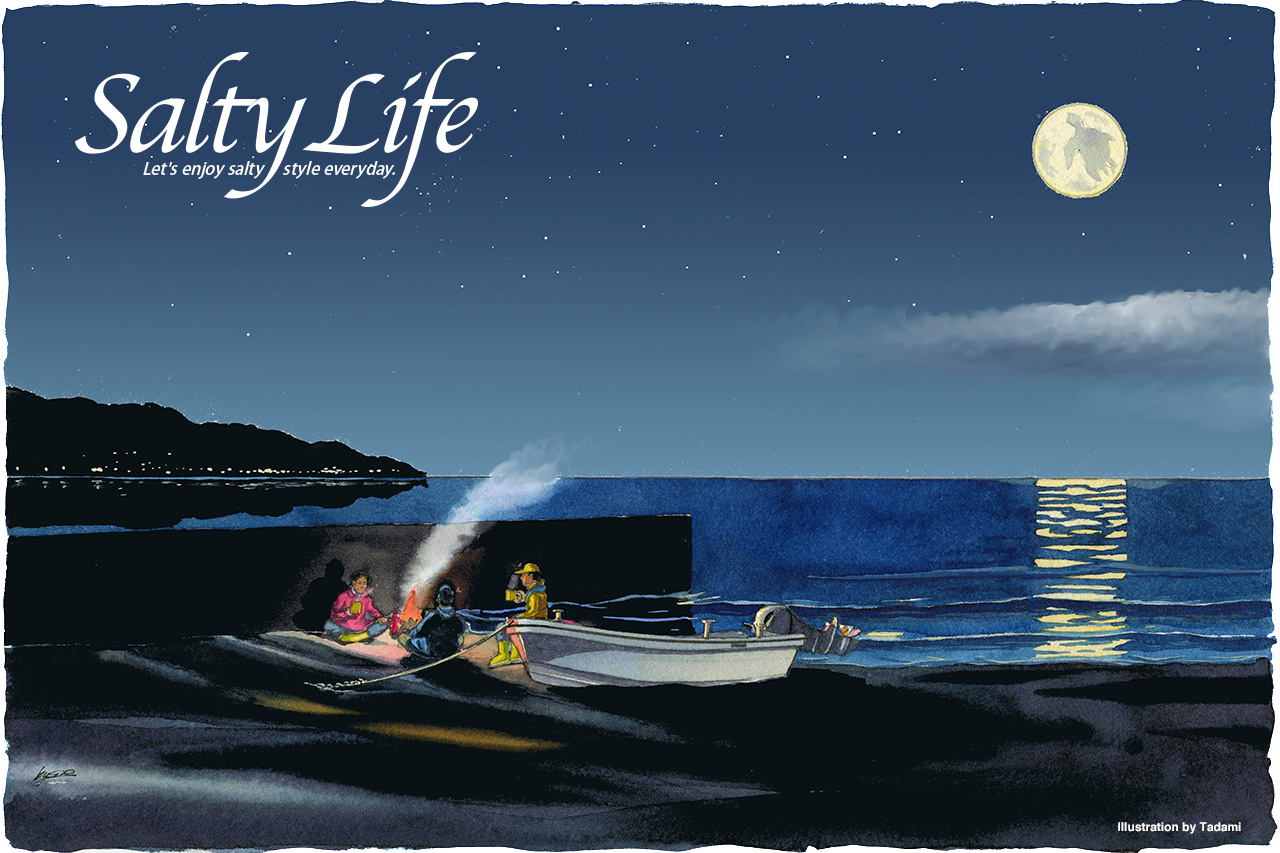

「磯焚き火」という季語があります。

本来は海女たちが冷えた体を温めるために起こす焚き火のことで

早春に使われるようです。

暦の上では立春を迎え、暖かな春を待つばかりですが、

寒い日はまだまだ続きます。

焚き火の炎を見つめながら「海」に思いを馳せるのも

風流かもしれません。

「Salty Life」No.212をお届けします。

Column●鳥獣たちの長期休暇

キャビンの棚●海の向こうから「夜になると鮭は…」

船厨●焚き火を楽しみながら海を感じる「浜焼き」

海の博物誌●漁師や船乗りのタブーいろいろ

Salty Log●2021年2度目の釣行の獲物に舌鼓

海の道具●転がす話「キャスター」

Yamaha News● 日本の海で活躍するヤマハ漁船を動画でご紹介/画像だけでも大迫力。ヤマハ最大の輸入艇をチェック/基本のロープワーク。オフシーズンにしっかり復習しておきましょう

今月の壁紙●「Salty Life」オリジナル壁紙

Monthly Column●鳥獣たちの長期休暇

- ペルーのパラカスの沖合に浮かぶバジェスタス島

そう先の長くはない人生に諦めをつけた、というほど歳を取ってはいないつもりだが、以前に訪れた様々な国の海の記憶をたぐり寄せては静かに楽しむことが増えた。旅に出ることがめっきり減ったからなのかもしれない。

先日、田舎道を散歩していると、どこからともなく動物園のような匂いが漂ってきた。近くに小さな牧場があって、そこから風に流れてきたのだろうか。その匂いを感じながらある外国の海での記憶が蘇ってきた。その海は、とてつもない匂いを発していた。

ペルーの首都・リマの南方250kmほどにパラカスという町がある。町のほぼ中心地にあるエル・チャコと呼ばれる小さな港からは観光客を乗せたボートが次々と出ていく。ほとんどの船は「リトル・ガラパゴス」との異名を持つバジェスタス島を目指す。鳥獣たちのサンクチュアリである。

私たちを出迎えたバジェスタスは異様な雰囲気を漂わせていた。「バジェスタス」は石の弓を意味し、その名の通り、アーチ型の岩からできている。島の横腹に浸食によってできたトンネルは、大きな口を開けて、まるで我々を海へと引きずり込もうとしているかのようだった。早朝に特別な許可を得てボートをチャーターしたので、他の観光船はまだやってきていなかったが、そこは自分たち以外の「生命」の気配が圧倒してくるかのような、不思議な空気に包まれていた。

島の頂部に目をやると、白い岩肌に黒いギザギザした突出物があって斑模様を作っているのが見える。目をこらすと、白く見えたのは鳥から排泄された糞であり、黒い突出物はおびただしい数の鳥そのものであることに気づく。

近くに小魚の群れでも浮上してきたのか、鳥たちがざわめき出し、一斉に飛び立った。すると青い空には黒い斑ができ上がった。まるで昔に見たヒッチコックの映画のような光景に息を飲んだ。ひと言も言葉を発してはいけないような雰囲気があって、実際にみんな押し黙ってその光景を見つめていた。

そんな体験をした翌日、今度はバジェスタスから、さらに沖合に浮かぶ島まで脚を伸ばした。風や波の音以外の「雑音」が聞こえてくる。咆吼の主はオタリア(アシカ)であった。浜辺は数え切れないほどのオタリアが支配していた。風に乗ってやってくる獣臭が強烈で、辟易した。同行していた数人はそれによって船酔いが悪化したようだ。ときおり小さなオタリアがボートの近くに顔を覗かせる。私たちと同じように他の生き物に興味があるのかもしれない。

海で獣を見慣れない私たちは心躍らされると同時に、少しばかりの恐怖を伴う畏敬の念をそんな光景に抱いたものだった。

目と鼻の先ともいえる洋上には頻繁に鳥山が立っていた。体重が300キロを超える食欲旺盛なオタリアにとってすぐ近くに餌をとる場所がある。

パラカスの夏は曇りの日が多く、天気も変わりやすい。午後になると独特の強い風が吹き出す。この季節風(貿易風)を現地の人々はパラカスと名付けた。町の名の由来である。

パラカス(貿易風)は南の冷たい海流を北へと押し上げる。そこには豊饒の海が生まれる。緑がかった海の色は、動物プランクトンの他に豊富な植物プランクトンが混ざり合ってできたのだという。そこに魚が集まる。さらに大きな魚や、アシカやイルカをはじめとする肉食系の動物が集まる。そして200種を超える鳥が島に巣を作る。

この海では漁業も盛んだ。エル・チャコにはカラフルな漁船がたくさん舫われていた。我々のように自然を愛でる者、この海で漁をしながら生きる人々、同じく魚を捕らえて生きる鳥獣類。いずれも自然の恩恵を受けていることは変わらない。そのバランスを崩すこともあるが、人はそれを整える力も持ち合わせている。

これまで訪れたことのある多くの美しい海は、地元の人々がそれを維持しようと必死になっていた。自由に国境をまたぐことが困難になっている今、それらの海は自然の回復にはとてもいい期間なのかもしれない。いずれ出会うことになるかもしれない観光地の海はどのような姿で私たちを出迎えてくれるのだろうか。こんな時期だからこそ、期待せずにはいられない。

- 化石化した鳥の糞は肥料として使われた時期も。今は立ち入り禁止となっている

- 狭い岩に居場所を見つけ休息するオタリア

- 無数のオタリアで埋め尽くされたた浜辺

- 田尻 鉄男(たじり てつお)

学生時代に外洋ヨットに出会い、本格的に海と付き合うことになった。これまで日本の全都道府県、世界50カ国・地域の水辺を取材。マリンレジャーや漁業など、海に関わる取材、撮影、執筆を行ってきた。1963年東京生まれ。

キャビンの棚●海の向こうから「夜になると鮭は…」

昭和時代に発行されていた文芸誌「海」は優れた海外文学を日本にいち早く紹介する多くの功績を残した。本作の著者であるレイモンド・カーヴァーの作品もその一つだ。

レイモンド・カーヴァーは、アメリカ北西部オレゴン出身の小説家、詩人である。高校卒業後、工場や病院など職を転々としながら小説を書き続けた。簡潔さと明晰さ、反復、話し言葉に近いリズム、外見描写の正確さといったアーネスト・ヘミングウェイの影響を感じさせる文体をベースに、ロマンスやエゴといった装飾的な表現を排し文学のミニマリズムを追求した。

そんな彼に注目したのが村上春樹で、昭和58年に「海」でカーヴァー特集を企画し、話題となった。それから5年後の昭和63年、50歳の若さでカーヴァーは亡くなったが、以降、80年代のアメリカを代表する作家として評価を高めている。

カーヴァーの死後、アメリカ文学界でトレンドとなったミニマリズムについては、多くの作品が似たり寄ったりの印象で批判の対象にもなった。しかし、カーヴァーが後世の作品と一線を画すのはその空気感だ。アルコール依存症や離婚、自己破産など様々な実体験を持つ彼の文章は、人々の興味を湧かせる不思議な雰囲気となる。

本作は6本の短編と4本の詩とともに、翻訳した村上春樹が本人とその妻に取材した内容をおさめたユニークな作品集である。タイトルにもなった詩「夜となると鮭は…」は、日本のバンドが全編を歌詞に使い話題となった。他にも昨年のヴェネチア映画祭に彼の作品からインスピレーションを受けた長編アニメが出品されるなど、カーヴァーは文学界だけでなく様々な分野から注目されている。

- 「夜になると鮭は…」

著者:レイモンド・カーヴァー

訳:村上春樹

発行:中央公論社

定価:¥1,010(税込み)

船厨●焚き火を楽しみながら海を感じる「浜焼き」

暖を取る、ものを焼く、湯を沸かす、そしてその火を絶やさずに燃えさせ続ける。ソルティの視線で振り返れば、灯台として用いられることもあった。「たき火」と簡単に言うが、その進化の歴史は果てしなく古に遡る。そして「たき火」を今のようにレジャーとして楽しむようになるまでに、さまざまな試行錯誤が繰り替えされてきた。たき火の炎を見つめていると物思いに耽けてしまう人も多いだろう。おそらく人は、寡黙に炎を見つめながら、ほかの動物とは異なる思考の歴史を歩んできたに違いない。

あちこちへ遊びに行きにくい世相である。それでも冬らしさを求めて、近くにたき火のできる場所を探し出し、少しでも海の雰囲気を醸し出したくて、静かに浜焼きを楽しむ。

浜焼きは磯焼きとも言う。いずれもとれたての魚介をその場で焼いて食す料理を指して広まっているが、調べていくと、地域などによって姿形が異なることがわかる。

ある百科事典では、浜焼きは「広島の郷土料理」として紹介されていた。本来はタイを蒸し焼きにするものであるらしい。また、日本料理の世界ではハマグリを焼いた料理を指すケースがある。静岡県の浜松には「いそやき」という郷土料理(?)があるときく。イカなどの具を入れた、いわゆる「粉もの」であるらしい。

さて、たき火の炎をずらして墨床を作り、その上に網を載せ、様々な食材を置いてみた。全て美味いが、ヤリイカの姿焼きは特におすすめである。醤油とみりん、日本酒であらかじめ味付けしてきた。食べ頃になったら皿に取り、刻みネギをまぶし、マヨネーズをかけて頬張った。異次元の美味さである。家のキッチンでももちろんできるが、薪からあがる炎がうま味を引き出してくれるように感じる。連れは「マヨネーズは邪道だ」と言って、そのままかぶりついていた。それも美味そうである。

- 「浜焼き」

■材料(今回焼いたもの)

殻付きホタテ、殻付きカキ、ハマグリ、タラバガニ、ヤリイカ、クルマエビ

■作り方

焚き火で起こした火の上に網を置き、その上に食材を載せる。直接炎がかかって食材が燃えないよう気をつけ火力を調整しながら焼く。

※焚き火は禁止の場所では行わないことはもちろん、焚き火台などを使用して直火も避けましょう。

海の博物誌●漁師や船乗りのタブーいろいろ

「猿」や「蛇」、「鯨」は海で使用すると不吉な意味や連想を持ってしまう忌み言葉であった。そのため、むかしの漁師や船乗りは、猿を「エテコウ」、蛇を「ナガモノ」、鯨を「エビス」という言葉で代用した。これは「沖言葉」というものだ。江戸時代には忌み言葉の使用を罰する御触れが出たほどで、漁師や船乗りが全国的に共通したタブーである。

また船上で口笛を吹くのもタブーであった。口笛は動物だけなくモノを引き寄せる呪術であり、不吉な突風も呼ぶと信じられてきた。

他にも、梅干しの種や金属を海に捨てることもタブーとされた。発芽して大きく成長する種や、悪い怪物を斬る剣を代表する金物は神聖なもので、捨てれば船霊の怒りをかい海が荒れるとされたのだ。

ちなみにタブーはもともと南太平洋の島々のポリネシア人の言葉だ。ポリネシア人といえば古くから高度な航海技術を持ち、一説によると縄文時代には既に日本まで航海した。縄文人とポリネシア人の文化的な交流は考古学の議論の的であるが、日本の漁師や船乗りが守ってきた様々なタブーは古くから存在する。

Salty Log〜今月の海通い●2021年2度目の釣行の獲物に舌鼓

- とにかく寒い一日だったが、海の表情はとびきり

元旦から東京湾にひとりボートを浮かべて釣りを楽しむも、狙っていた魚と対面することができず、その5日後に、今度は葉山からボートを出して相模湾で釣りに挑戦した。穏やかな海でのんびりと一日を過ごした元旦に比べると、2度目の釣行は、予報に反して北風がやや強く、寒かった。それでも友人と海で過ごす一日は楽しい。

マリーナ近くの駐車場で、ヨットレースの取材などでときどきお会いする元オリンピック選手で、今はオリンピック代表選手のコーチを務めるお方に遭遇した。あいさつすると「この時季はなにが釣れるのですか」と尋ねられた。明確に答えられず「よくわからないけど適当にルアー投げてきます」と返しておいた。半分は本当のところで、この日もタイラバを中心にマダイを釣るつもりでいたのだけれど、釣れる気がまったくしない。編集子の釣りはいつもこんな感じなのである。

友人とボートに乗り込み、沖を目指しながら、「そういえば」と、元オリンピック選手のコーチ氏のことを再び思い出した。あるヨットレースの取材中のことであったが、風が全くなく沖で風待ちとなっていた時間帯、コーチ氏が自ら操るサポートボートからルアーを投げては巻いていたのを目撃したことがある。釣れたかどうかは定かでないが、「ああ、私もロッドを忍ばせておけば良かったな」などとうらやましく思ったことがある。かようにして、海に棲む人とは自由なものである。

いつものことであるが、釣りは困難を極めた。江ノ島沖とも葉山沖ともいえる位置にある大きな根の周りで魚信を求めた。潮回りがあまり良くない。反応もほとんど無い。時々アタリがあるが魚はのってこない。タイラバを巻き上げてチェックすると、ネクタイを噛み千切られている。フグの仕業だ。こんな調子が続いたらたまったものでは無い。ポイントを変えてみるが、今度はアタリも止まってしまった。再び元の根回りへとボートを動かし、いわゆる「どてら流し」で底を探っていく。

ようやく魚がのった。なかなかの引きである。期待に胸を膨らませながら、ラインを巻く。姿が見えてきた。なんだろう。

あがってきた魚は「トラフグ」であった。結果的にはこの日に釣れた唯一の魚である。以前、東京湾で同じくマダイを狙っていたらトラフグが釣れたことがある。そのときは化け物のような巨大なトラフグであったが、今回のはそれに比べるとかなり小ぶりに感じた。

けっきょく「外道」1尾の釣果にがっかりしながら帰港した。出迎えてくれたマリーナのスタッフさんに見せると、それでも「見事なサイズだ」と驚いてくれたのが救いだ。「市場で2〜3万はするんじゃないですか、これ」と付け加えていたけれど、そのあたりは聞こえなかったことにした。

化け物トラフグが釣れたときも一緒だった友人は、かなり腕の立つ和食の料理人である。「なにをがっかりしてるんですか。マダイよりフグの方が断然いいじゃないですか。」と、トラフグを店に持ち帰り、刺身用とふぐちり用に調理したあとで届けてくれた。

元旦にはありつけなかった馳走だ。これまで食したどのフグよりも「美味い」と感じた。フグってこんなに美味かったんだ。

そういえば、今度の夏、このフグが泳いでいた海の上でオリンピックのヨットレースが行われる。そんなビッグイベントの最中、例のコーチ氏が釣りをしていているところが国際映像で流れでもしたら、さぞ愉快だろうなあ。

- 手がかじかむ。当初、カワハギ釣りにしようかと悩んだが、タイラバにして正解

- この日の唯一の釣果のトラフグ

- トラフグは免許を持つ友人が調理してくれた。美味!

海の道具●転がす話「キャスター」

キャスターといってもニュース番組の話ではない。車輪のほうだ。「えっ!ボートに車輪?」

確かにボートに付いているわけではないが、なかなか縁が深い関係にある。ボートは通常水の上に浮かんでいるものだが、陸に揚げてメンテナンスをしたり保管したりすることも多々ある。その際、船を直接地面に置くわけにはいかないから、船底形状に沿った受けを載せた鉄枠の船台に、移動しやすいように車輪をつける。この車輪がつまりキャスターなのだ。

キャスターの着地面の材質としては、ゴム製とウレタン製がある。ゴム製の場合、ほとんどの場合ゴムだけでエアは入れない。鉄輪の外周にゴムを密着させてあるが、固めのゴムとはいえ、やはり荷重が大きいと変形して鉄輪から剥がれたり変形してしまうので、比較的軽いボートに使う場合が多い。その代わり、ゴムが衝撃を吸収してくれるので、地面の凸凹には強い傾向がある。

もう一方のウレタン製はゴムに比べると非常に硬い。ウレタンが?と思われた方は、発泡ウレタンを想像したと思われるが、ガッチガチのウレタンだってあるのだ。こちらのほうが鉄輪との接着性は高いのだが、硬いがゆえに、その強度を超えた力が加わると、ピシッと亀裂が入り、欠け落ちたりしてしまうことがままある。

もちろん、ゴム製にしてもウレタン製にしても経年劣化は避けられず、それゆえ定期的に車輪だけを交換する必要が出てくる。車輪の径や横幅が大きければ大きいほど、耐荷重も大きくなるが、大型艇ともなると、ダンプカーの後輪のように、横2輪並列型なんていうものもある。

いずれにしろ、陸に上がった河童じゃないが、陸上のボートはキャスター無しには二進も三進もいかない無用の長物なのである。

その他

Back numbers

「Salty Life」facebook公式アカウント

Wallpapers

- 今月の壁紙はこちらからダウンロードできます。

編集航記

単独無寄港無補給の世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ」がまもなくフィナーレを迎えます。トップグループはすでにフィニッシュしており、1月31日時点でヤマハが応援する白石康次郎氏は赤道を越え大西洋を北上中で、33艇中16位。2月の上旬にはフィニッシュする予定です。「完走」したことが讃えられる世界で最も過酷なヨットレースですが、すでに8艇がリタイアしています。2度目の挑戦にして完走を目指す白石さんのフィニッシュを心待ちにしています。

(編集部・ま)