うちの子(ついでに母の自分も)、バイクに出会う! ~初めてのヤマハ親子バイク教室「トライコース」で、小学生でもバイクに乗れちゃった!?~

- 2025年10月30日

【母 meets 「ヤマハ親子バイク教室」】

ある日のこと、小学2年生のうちの子が突然言いました。

「ママ、ぼくバイクにのってみたい!」

......え!????

確かにうちの子、バイクに乗るヒーローが登場する特撮ドラマが大好きだけれど、どうして突然そんなこと言い出したの?

びっくり仰天した私ですが、くわしく話を聞いてみると......。

小学校で仲よくしているお友達が、バイクに乗ってきたんですって。

「バイクに乗ってきたって、その子も小学2年生なんでしょ? お父さんのバイクの後ろに乗せてもらったんじゃないの?」

「ちがうよ、自分でうんてんしたって言ってたよ!」

「2年生が乗れるバイク? それ、おもちゃのバイクじゃないの?」

「違うよ! 小学生でもホンモノのバイクにのれるきょうしつがあるって言ってたもん!」

......どういうこと???

頭の上をハテナが飛び交うばかりだったけれど、とにかく調べてみよう。

ママ友でもあるその子のお母さんに質問したみたら、なんとびっくり、嘘じゃなかった!本当に、「小学生でもホンモノのバイクに乗れる教室」がありました!

それは「ヤマハ親子バイク教室」。

オートバイを作っている「ヤマハ発動機」というメーカーがやっている、親子でバイクに親しんでもらうためのイベントなんだそう。

教えてくれたママ友曰く、

・バイクに初めてふれる初心者の子ども大歓迎!

・特別な持ち物はいらない。手ぶらでOK!

・保護者にバイクの知識や免許がなくても参加できる!

「バイクのことってよく分からなかったけれど、インストラクターの先生が丁寧に教えてくれて安全だし、一日で子どもの成長を実感できるいい教室だから、一度参加してみたら?」

そんな言葉に背中を押され。

わたしはバイクのことなんて全然わからないけれど。

母たるもの、息子の希望を叶えてやろうと一念発起。

「ヤマハ親子バイク教室」に申し込んでみることにしました!

息子は大喜びしてくれて、その笑顔を見られただけでも、親子バイク教室に行こうと決めてよかった!

(ちなみに、結婚前バイクに乗っていたパパも、我が子がバイクを体験するかもと聞いてニッコリしていました......!)

【初めて知って驚いた「ヤマハ親子バイク教室」のあれこれ】

うちの子は自転車には普通に乗れるけれど、エンジンつきでスピードが出ちゃうバイクに乗るなんて、本当に大丈夫なのかな......?

申込み前はちょっぴり不安だったけれど、そこは子ども向けの教室だけあって、よく考えられていました!

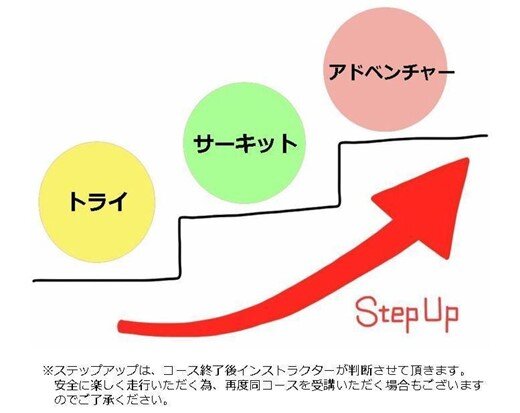

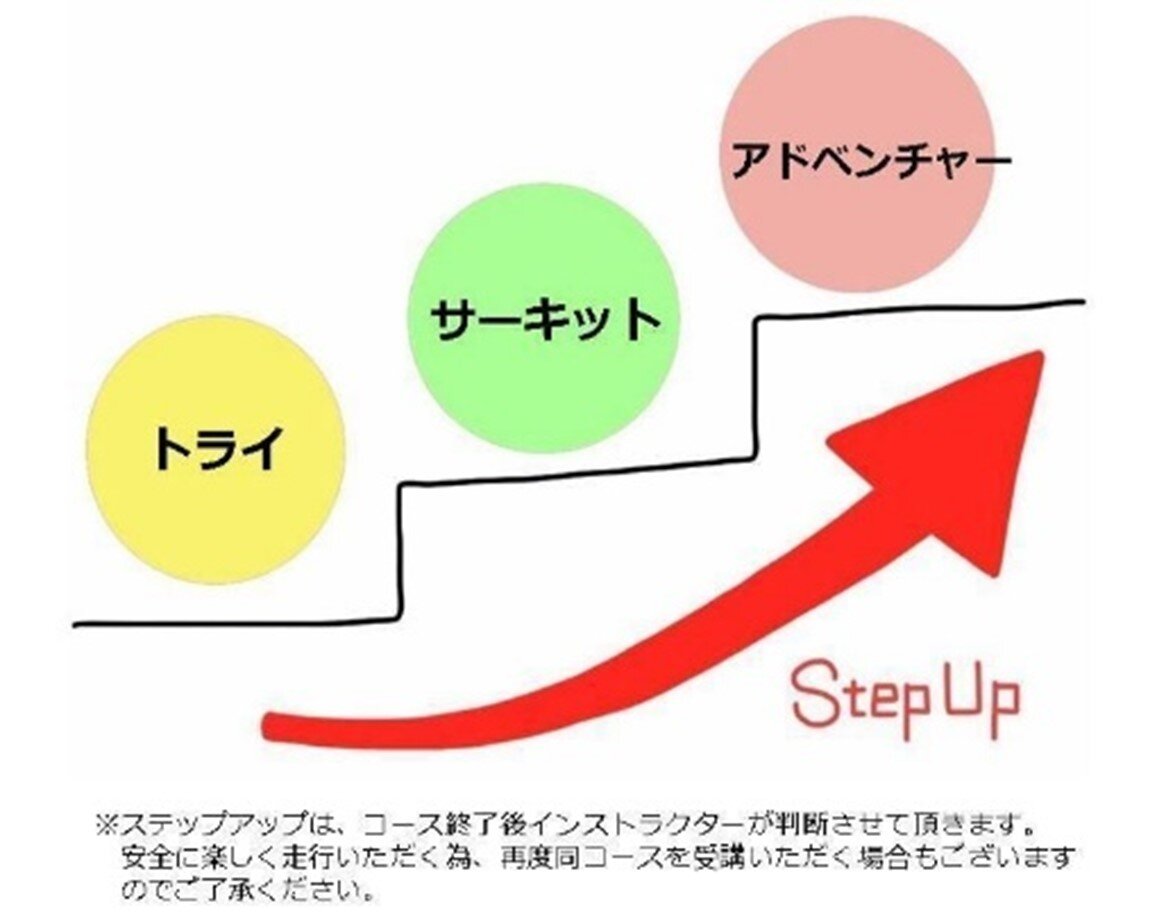

教室は「トライコース」「サーキットコース」「アドベンチャーコース」の3コースに分かれていて、初めての人は必ず「トライコース」に参加し、そこから順を追ってステップアップしていく形式。上のコースになるほど、徐々にチャレンジできる内容が増えていくそうです。よく考えられてる!

「ヤマハ親子バイク教室」は、身長115cm以上で、補助輪のない自転車に乗れる小学生なら申込みOK!(※中高生向けコースもあります)

うちの子は今回が初めての参加なので、初心者向けの「トライコース」に申込みました!

3つのコースは全国各地で開催されており、教室の開催スケジュールは、公式HPに一覧形式でまとめられているので分かりやすいです。自分が申し込みたい日程が決まったら、公式HPから直接申込みできるので簡単でした。

いよいよ当日!

残念ながら夫は当日仕事が入ったので、私と息子の二人で会場へ向かいます。

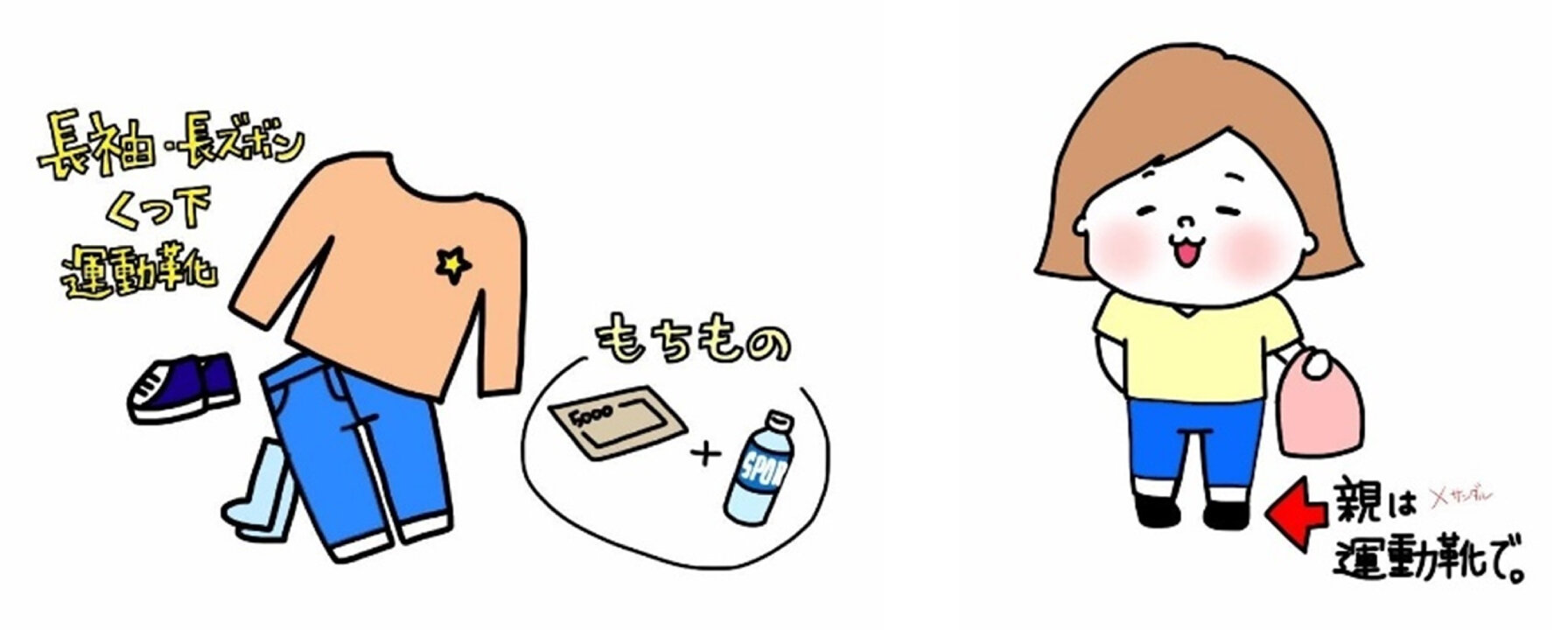

持ち物は「受講料5000円(トライコースの場合)」と「水分補給用の飲み物」だけ。

子どもは長袖長ズボン、靴下、運動靴を履いていくこと。

教室では、保護者が子どものサポートをするシーンもあるので、サンダルはNG。運動靴を履いてきてくださいとのことでした。

本当に特別な準備は何も必要なくて「手ぶらで参加」できるんですね!

会場につくと......

「今日はゼッケン○番ですよ!」と案内され、一人ひとりに専用のゼッケンつきのプロテクター一式が準備されていました。受講中は、この胸・腕・脚のプロテクターとヘルメットをつけてバイクに乗ります。「ヤマハ親子バイク教室」では、安心してバイクに乗るためのこれらの装備類を、全部無料でレンタルしてもらえるのも嬉しいところ!

そして会場にはズラリと並んだちっちゃなバイクの群れ! かわいい!

これは「PW50」という子ども用のバイクで、ヤマハ親子バイク教室では、小学校低学年のレッスンでこのバイクを使っているそう。高学年の子は、TT-R50とTT-R110という違うバイクでレッスンを受けるそうですよ。

【いよいよレッスン開始!「初めて」でも大丈夫。「初めて」でも楽しめる!】

親子ともホンモノのバイクに触れるのは初めてなので、受付してからもドキドキ。

バイクに乗る以前に、プロテクターの付け方や、ヘルメットのサイズ選びもよくわからなくて不安だったけれど......。

インストラクターさんたちがサポートしてくれるので、初めてでもしっかり装具を身につけることができました!

ちなみに、インストラクターさんたちは、みんな経験豊富な方が揃ってます!

自己紹介を聞いてびっくりしたのだけれど、昔は全日本のレースに出ていました、というベテランの方や、女性のインストラクターさんもいて、みんなニコニコ笑顔で子どもたちに接してくれるんです。

とっても雰囲気がいいから、子どもも緊張することなく、バイクの運転を楽しめるみたい。

インストラクターさんの次は、子どもたちもそれぞれ自己紹介。うちの子も緊張しながら

「今日はバイクにかっこよくのれるようになりたいです」

と、しっかりお話しすることができました!

子どもたちは早くもバイクに興味津々。

でも、いきなり乗るのではなく、まずはインストラクターさんが子どもたちを前に、車体や操作方法についてやさしく説明してくれます。

まずは乗り降りのやり方から......。

<3つの基本>

① メインスイッチOFF

② 右手ブレーキ

③ 周囲の確認

①バイクのスイッチをOFFにして ②両手でハンドルを持って右手のブレーキをかけた状態で ③周囲を確認してから 乗り降りします。

この3つを必ず守ろうね、とみんなで確認します。

小さな子ども向けの教室だけれど、すごくきっちりしているんだなあ!と好印象です。

そしていよいよ息子がバイクにまたがる瞬間が......!

かわいい! かっこいい!

親子ともテンションが上がります!!!

またがった時点で感動してしまったけれど、バイクの乗り方を学ぶのはこれからです。

ブレーキの操作は自転車と同じだけれど、右手についているスロットル(アクセル)を回すとバイクが動く......というのは息子も私も経験したことがないので、実は二人ともおっかなびっくり。

そう感じている参加者のためなのかな? レッスンは、ブレーキの練習から始まりました。

エンジンをかけないままのバイクを保護者が後ろから押して動かし、子どもはブレーキをかけてバイクを止める。

「あっ、ちゃんと止められた!」

まだエンジンをかけていないけれど、自分でバイクを操作している!という実感があったようで、息子は笑顔になっていました。

次に、いよいよエンジンをかけます!

メインスイッチを入れてから、キックペダルを踏み込んでエンジンをかけます。思いっきりふみこむと、エンジンが動き始めました。

この時、保護者は安全のために子どもの前から車体を押さえて車体を固定します。

なんだか親子の共同作業っぽくって、私の方もドキドキしてしまう。

インストラクターさんの指示に従って、保護者がハンドルを持ったまま、子どもがじわっと右手についているスロットルを回すと......バイクがゆっくり動き出しました!

自分の操作でバイクを動かしたことを実感し、息子は目をまんまるに見開いています。

私もなんだか興奮しちゃう!

最初は保護者がハンドルを押さえた状態での練習から、50cm......数m......と少しずつ保護者が離れた状態でバイクを動かす練習を進めるのですが、子どもたちの吸収が早くてびっくり! うちの子、そんなに器用なタイプじゃないと思ってたのに、こんなにスムーズにバイクと仲良くなれるなんて、正直感動です......!

しばらくたった頃には......

インストラクターさんからの「走る準備はできましたか?」の声かけに、颯爽と右手を上げ「準備OKだよ!」と、ヤマハの「Y」を形づくるポーズで答える子どもたちの姿が。

スロットルを開けてバイクを動かす/ステップに足を乗せる/ブレーキをかけて安全に止まる

というバイクの基本操作をみるみるうちに身につけていく様子に、保護者一同感動の面持ちでした。どの子もみる今日生まれて初めてバイクに乗ったとは思えないほどです。

見てください、この姿。

もう、親のサポートがなくても長い直線を走れるようになりました。

どの子も、しっかり前を見てバイクに乗る姿は、なんだかちょっと誇らしげです。

トライコースはトータル3時間。

最後のまとめは、会場内に作られたゆるやかなコーナー付のコースを、インストラクターに先導されて走る周回走行です。

インストラクターさんたちの声かけに沿って、スロットルを開けて加速したり、カーブの手前では減速したり。

目をキラキラさせながら夢中でバイクを操作する様子に、見ているこちらも思わずホロリとなってしまいました......。

教室を終えた息子に「楽しかった?」と聞いてみると......。

「すごくたのしかった!」

「ママ、ぼく、もっとバイクにのってみたいよ!」

まだまだ小さいと思っていた息子が、こんなに前向きに何かに取り組もうとする姿を見るの、初めてかも!?

最後にアドバイスをくれたインストラクターさんからも「今日はとっても上手に走れていましたね。次回は、ぜひサーキットコースにも挑戦してみてください」との言葉をいただきました。

サーキットコースでは、トライコースよりももっと自由にバイクを操作できるように、いろんな課題に挑戦できるらしい。息子も「サーキットコース、いってみたい!」と、今からやる気満々です。

次回もぜひ参加させてあげたいなぁ......と、私も思ってしまいました。

【バイクを通して親子の夢が膨らむ「ヤマハ親子バイク教室」】

親子とも大満足の「ヤマハ親子バイク教室」には、受講後もサプライズがありました。

受講後に、当日の教室の写真を送ってもらえたんです!

目を輝かせながらバイクに乗る息子、息子のサポートに奮闘する私の写真を見て、当日参加できなかった夫が大喜び!

「もし次も参加するなら、自分も一緒に行ってみたい。ひとつ上のサーキットコースは、親もバイクに乗って、子どもと一緒に走れるみたいだから!」

......なんですって?

............親子で一緒に走る???

急いで「ヤマハ親子バイク教室」のHPを確認しみてると、

本当だった!!!

トライコースからステップアップした「サーキットコース」「アドベンチャーコース」では、保護者もバイクを借りて、子どもと一緒に走ることができるんですって!

(AT限定・小型を除く自動二輪免許保有の保護者対象)

夫だけじゃなく、私も息子と一緒に走ってみたい!

だって、生まれて初めてバイクに乗った息子は、あんなに楽しそうだったんだもの。

もしかしたら、私にも息子と同じように、バイクとの素敵な出会いが待っているかもしれない......!

それから数週間後のある日。

夫と息子を前にして、私は口を開きました。

「パパ、ちょっと私、バイクの免許を取ってみようと思っているんだけど......」

私の一大決心を聞いた夫と息子の反応は、みなさんのご想像にお任せします!

■関連情報

ヤマハ親子バイク教室

※2025年の親子バイク教室は全日程の受付を終了しています。

2026年の開催スケジュールは、2026年春頃公開の予定となっております。公開され次第、ヤマハ発動機公式ウェブサイト、ヤマハ バイク ブログなどでご紹介しますので、受講を検討中のみなさまは楽しみにお待ちください。

- 2025年10月30日