ヤマハらしさがふんだんに凝縮された新型「MT-09・MT-09 SP」 商品企画/開発担当者にインタビューしてきました!

- 2024年11月6日

こんにちは。ヤマハ発動機販売 小林です。

初代の発売から10年の時が経ち、今年4世代目へのモデルチェンジを果たした「MT-09」。

今回はお客様からご好評いただいている「MT-09」の製品ページではお伝えしきれなかったマニアックなエピソードや「MT-09」にかける想いなどを、改めて開発に携わったメンバーに聞きましたのでご紹介します。

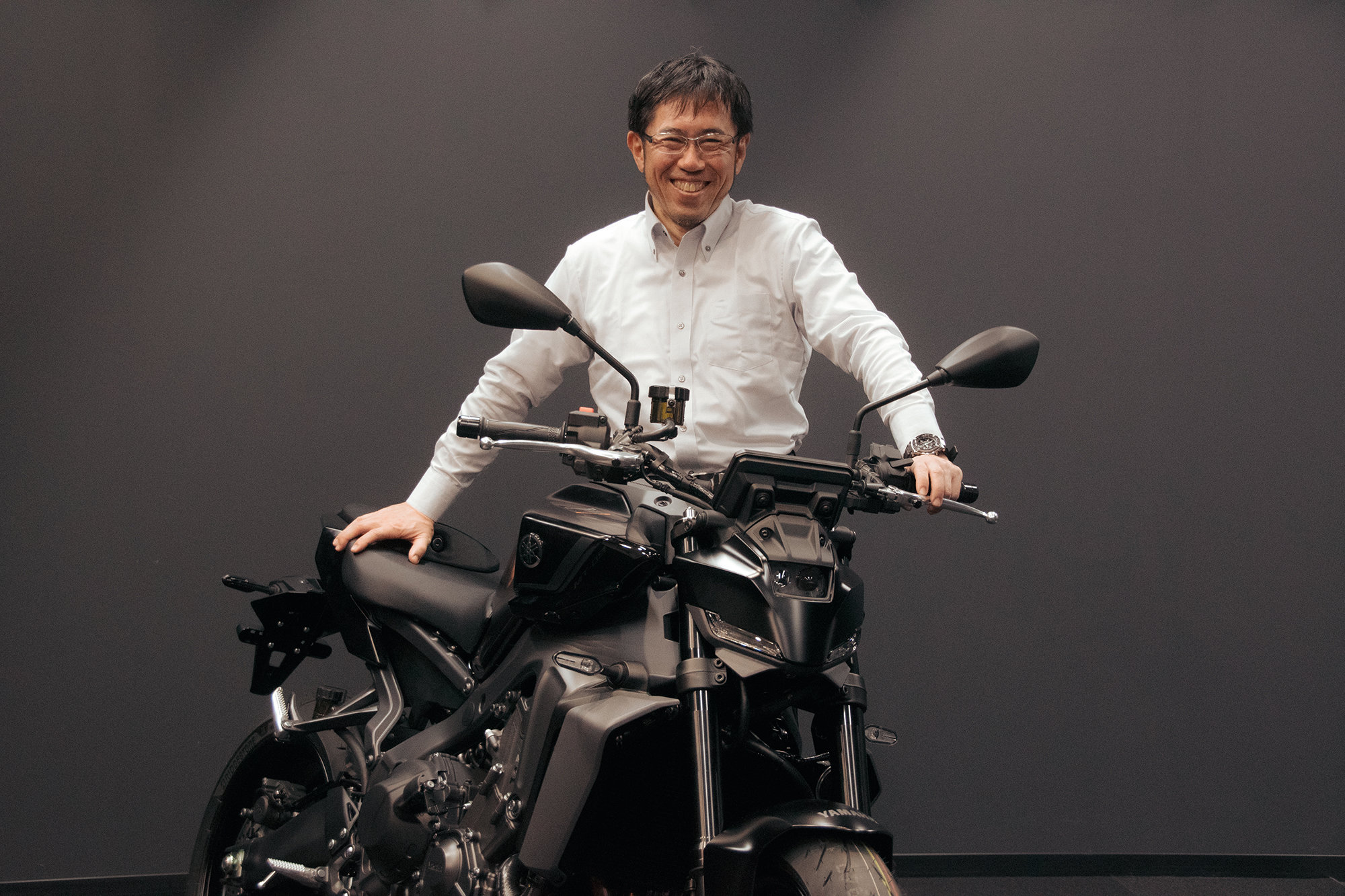

まずは、商品企画を担当した兎田さん、お願いします。

――――――――――――――――――――――――

人機一体を掲げるヤマハらしさが凝縮された「MT-09」

こんにちは。ヤマハ発動機 GB統括部企画推進部スポーツGの兎田 潤一です。

今回の「MT-09」は、2014年の国内発売以来、4世代目となります。実は、フローティング風懸架のLED4灯ヘッドランプが特徴的だった2世代目「MT-09」のオーナーでした。

ですので、私自身「MT-09がこうだったらいいな」と個人的に思うところもあり、初代から受け継いできた「MT-09」らしさをとても大切にしながら今回の企画にあたりました。

開発キーワードは"The Knight Horse(騎馬)"

先代の「MT-09」(2021年モデル)でエンジンとフレームに大きく手を入れ、フルモデルチェンジを行いました。そのときのモデルコンセプトは "The Rodeo Master"。まさに暴れる馬を乗りこなす楽しみ、刺激的なマシンを手足のように操れることをイメージして開発が進められました。

今回はその暴れ馬のワイルドな素性はそのままに、しっかり調教した面も持たせ、発展させようとの想いから"The Knight Horse(騎馬)"をモデルコンセプトに掲げました。

ライダーの意思に沿って、「MT-09」が持っているワイルドな楽しみを引き出したり、逆におとなしく落ち着いて乗れるようにしたり、二面性を持たせたかったんです。

というのも、闇雲にハイスペックな性能を発揮するわけにもいかないので、街中や公道では扱いやすい方が乗りやすいでしょうし、また、先代でエンジンとフレームに手を入れたことでCP3※エンジンが持っている魅力がぐーんと高まったことから、その性能を自在に100%引き出し味わい尽くせるよう調教するという、2つの大きな側面がありました。

※"クロスプレーン・コンセプト(慣性トルクが少なく、燃焼室のみで生み出される燃焼トルクだけを効率良く引き出す設計思想)"に基づく3気筒エンジン

MTを再解釈して再構築!?

調教するにあたっては、「そもそもMTとは?」と言う根本に立ち返りました。MTはモタードとロードスポーツを融合させたモデルですが、今回のMTはモタードの中でもスーパーモタードを参考にしています。スーパーモタードはオフロードコンペティションモデルをベースに作られることが多いので、ヤマハの持つ「YZ」のプラクティカルな世界観をとことん追求。デザイン的にも、乗り味的にも反映してもらいました。

先代のモデルチェンジで増えたパワーをしっかり味わえる足回りにし、本格的なモタード走行ができる性能を織り込んでいます。特にライディングポジションの自由度と言う点では、歴代ナンバーワンです!

身体を使ってバイクを操る、最もモタード乗りができるようになっています。オンロード乗りでもオフロード乗りでも、リーンイン、リーンアウト、いずれも自由自在に操作できるようにしました。そして、パワーを操って楽しむときとパワーを控えて快適に移動するときに合わせて、キャラクターを切り替えて楽しめるんです。

「MT-09」が元々持っているモタードとロードスポーツの融合、乗り味の楽しさを再解釈し、再構築していきました。

MT-09への思い入れが強い開発スタッフが集結

細部までさらに熟成

先代モデルでエンジンとフレームに大きく手を入れたので、今回は電子制御の作り込みやサスペンションをはじめとする足回りなど、「MT-09」の素性をしっかり熟成し、洗練することに時間をかけることができました。当社の開発の特徴といいますか、僕ら企画担当が考えている以上に走行実験のスタッフが細かいところまで時間をかけてくれるんです。ヤマハの強みの一つだと思います。

今回の「MT-09」で言えば、新たに採用した統合ハンドルスイッチです。実験ライダーが納得いくまで作り込んでいます。フラッシャー操作は従来のレバー式ではなく、左右のスイッチ式になっていて、ちょっと挑戦的な部分も入っているのですが、使い込んでいくと従来式に戻れなくなること間違いなしです。

またこの「MT-09」には、ある開発者の想いで、メガネを置く場所を確保しようとした経緯があります。車両を出して、ヘルメットをかぶって、という一連の動作の中で、メガネは、ヘルメットを被ってからかけますが、今回のモデルは、メガネがタンクの部分から落ちないように不安なく置けるように...機能とまでは言いませんが、拘りによる気遣いがされています。

さらに細かいところで言うと、マットダークグレーの車両は、かなりのパーツがブラックで統一されています。シルバーのパーツで機能としては充分ですが、せっかくカラーリングがブラックなんだからとパーツもわざわざ黒に変更したり、フレームの色にあわせてボルトも黒いものを使ったり。通常、デザイン側から要望が出て対応するケースが多い細部についても、今回は設計サイドで「こうしたいね」という要望が出ていました。

これは、開発メンバーの中に先代の「MT-09」に携わっていたスタッフが多く、「MT-09」への思い入れが強かったり、新しいアイデアを温めていたり、トライしたいことがある人が今回集結し、納得のいくものづくりがしたい、というムードが強かったからではないでしょうか。また、早い段階からプロジェクトメンバーが同じ方向を向いて開発を進められたことで、より細部にまでこだわりを詰めることができたんだと思います。不思議な推進力がありましたね。

まさに今回の「MT-09」の特徴です。作り手のこだわりは、スペックやコンセプト以上に見えにくいんですけれど、乗っていただくお客様にそこが伝われば嬉しいですね。

熟成という意味で、世代が1つ進んだなというのがトータルで分かるモデルに仕上がっています。お客さまに喜んでいただくために、今できる全てをやりきっています。細かいところの仕上げも半端ありません。ホーンが目立たないよう配置したり、ハーネス系の取り回しなど、品質向上へのこだわりは早い段階から、企画の要望以上にやりきっています。

いくつか似たようなモデルがあって、どれがいいですか?と横並びでお客さまに選んでいただくのではなく、全く違った価値観を提示し、こういう他にはない楽しみ方がありますよ、と提案するのがヤマハブランドであり、「MT-09」なのではないかと思っています。

CP3と言われるエンジンの気筒数もそうですし、軽さを重視して作り込んでいるので、他に比類のないモデルだと思っています。

車両が持つポテンシャルを人間が引き出し、楽しむためには軽量コンパクトであること。そこにこだわる必要があると思っています。まさに人機一体を掲げてものづくりに向き合っているヤマハらしさが凝縮されているのが「MT-09」なのです。

野性味あふれるパワーを意のままに操る

「これはMT-09だな」って思いながらも、"全く新しい感覚"があります。それは、今まで以上の扱いやすさ、"意のままに扱える"と言うことです。積極的に自分の身体を使ってバイクを扱いたいライダーにとって、こんなに応えてくれるモデルはないのではないでしょうか。自由度の高いライディングポジションのおかげですね。

内側の足を前になげだして乗るような極端なモタード乗りをしてもOKですし、一方で、サーキットで膝を擦ろうと思えば擦りに行ける。「そんなライディングポジションあるの?」という感じですが、乗ってみるとそれができるライポジになっているんですよ、本当に。

「MT-09」は日常の通勤・通学使いから、休日のワインディングまで、1台で満喫できるモデルです。通勤・通学など、人の行き交う街中を行く際には、落ち着いた走りで理性的な表情を見せつつも、ちょっと外れた場所ではパワーを少し解放してみる。

「普段理性的に見せているけど、心の中には熱いものがある。」そんな人に乗ってほしくて、"The Knight Horse"というコンセプトを掲げました。知性の裏側に野性を抱えているような色気のある方に共感していただけたら嬉しいです。

――――――――――――――――――――――――

ヤマハ バイクレンタルなど、機会があれば、ぜひこの二面性を試して欲しいですね。

兎田さん、「MT-09」の企画意図を説明くださりありがとうございました。

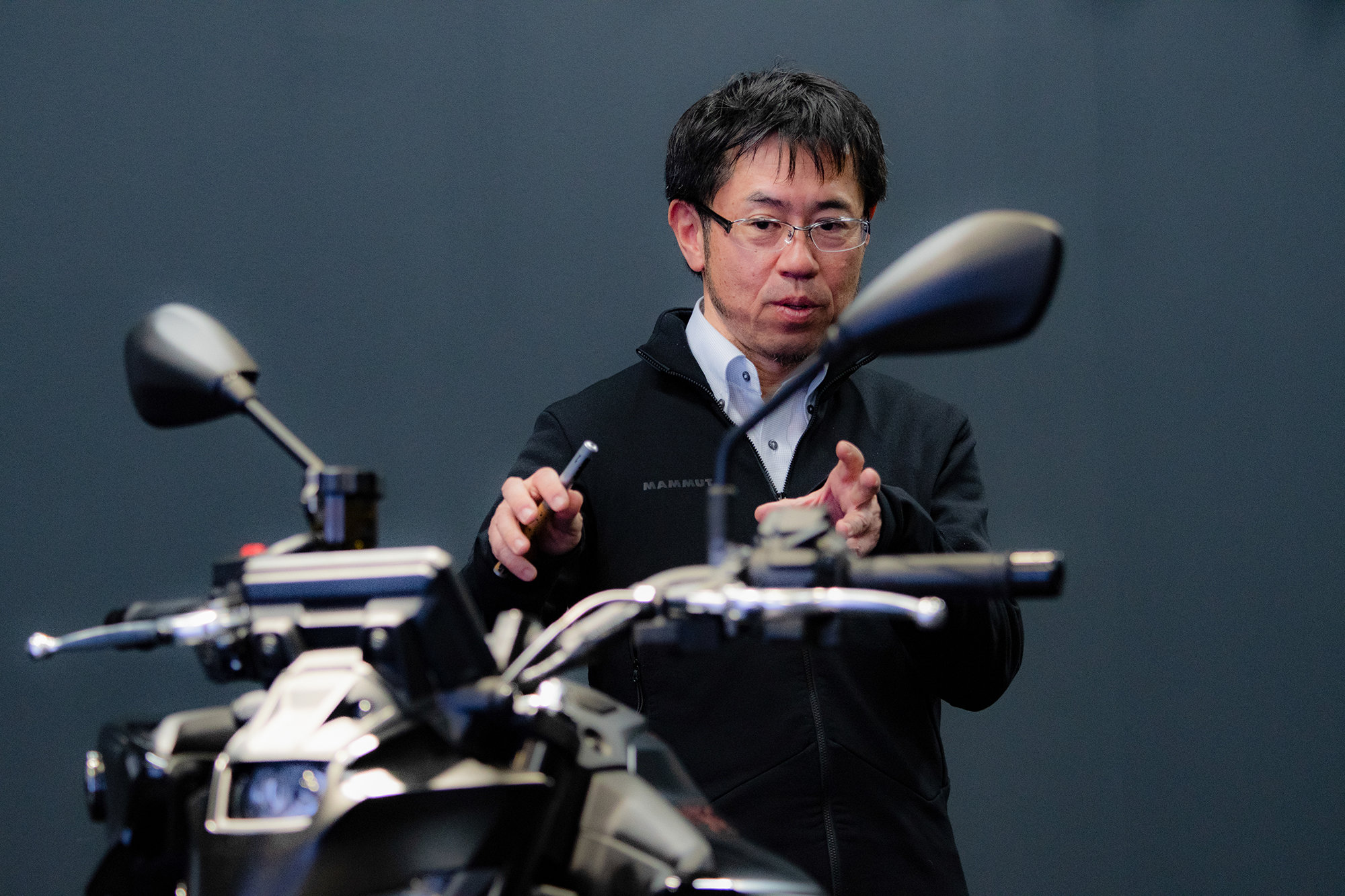

つづいては、開発プロジェクトリーダーの津谷さんです。

よろしくお願いします。

「MT-09」の持つポテンシャルを更に引き上げる

2024年「MT-09」プロジェクトリーダーのヤマハ発動機 PF車両開発統括部SV開発部 津谷 晃司です。

MotoGPマシンのプロト車両開発から車体設計・車両挙動解析・走行実験を担当しながら開発プロジェクトリーダーを務めるなど、もともとスポーツモデルが大好きなこともあり、「MT-09」にスポーツライクな走りができるポテンシャルの高さをものすごく感じていました。

そこで、先代モデルからの「MT-09」らしい魅力、俊敏さは残しながら、もう少しスポーティな走りも楽しめるモデルにしたいという想いから開発をスタートしました。

心臓(エンジン)や骨格(車体)は先代モデルを踏襲

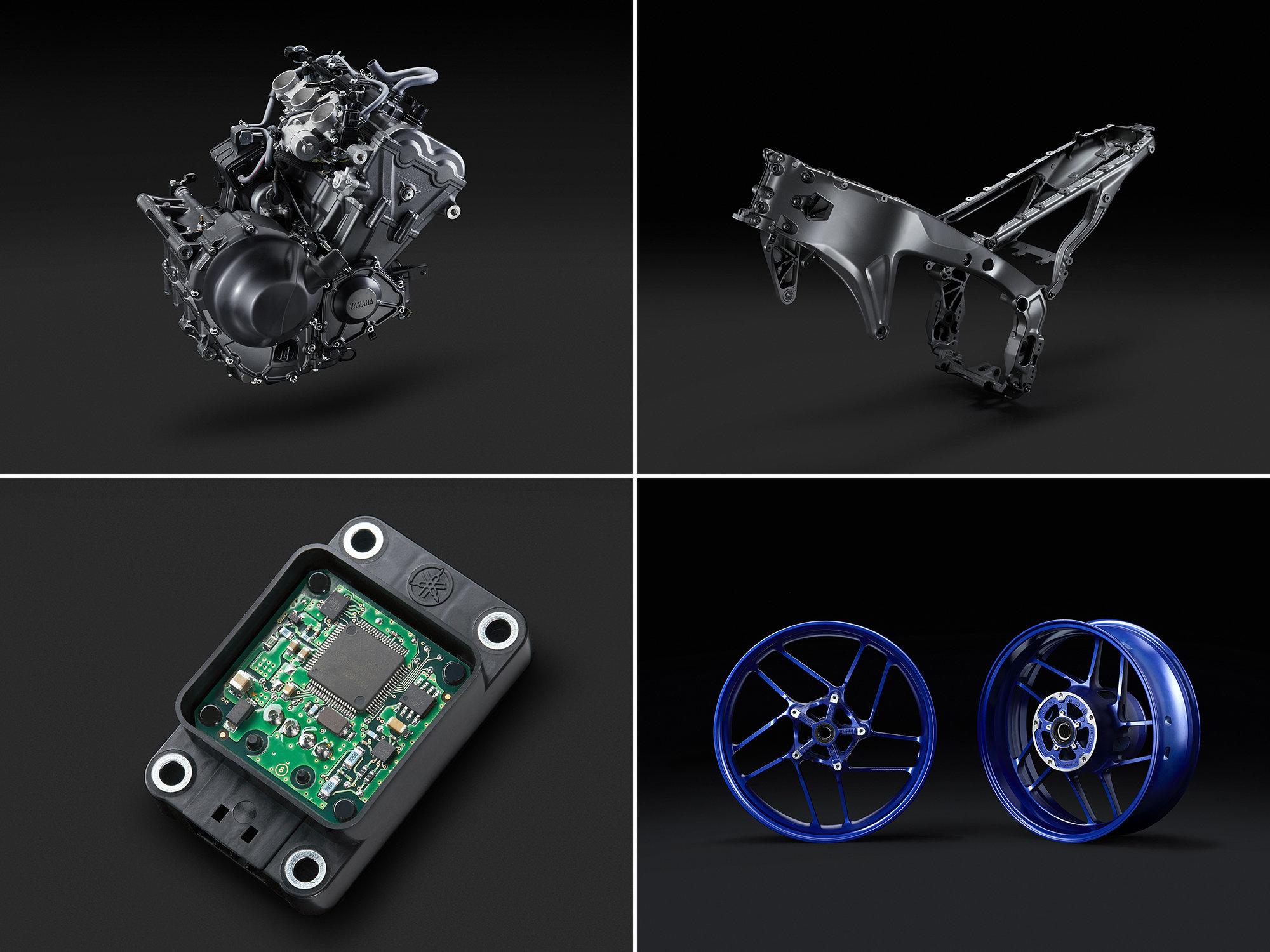

エンジンもメインフレームも、ヤマハ独自のスピンフォージドホイールも電子制御スロットルも基本的な部分は先代から踏襲しています。いかに先代モデルでもしっかり手を入れていたのかお分かりいただけるのではないでしょうか?

今回、エンジン本体には手を入れていませんが、吸排気回りを変更し、先代モデルよりもトルクピークにかけてのサウンドをしっかり強調する方向に振っています。また、エアクリーナーボックス上のカバーには、吸気サウンドを強調する「アコースティック・アンプリファイア・グリル」と呼ぶ開口部を設置。すでに「MT-10」でも取り入れていましたが、「MT-10」では、エアクリーナーボックスへ入ってくる空気が通るダクトを振動させる音を聞かせているのに対して、「MT-09」では、吸気音をそのままダイレクトにライダーへ届くようにし、少し異なる方法で高揚感を演出しています。

スポーティな走行性能アップのためライディングポジションを変更

足つき性も良好に

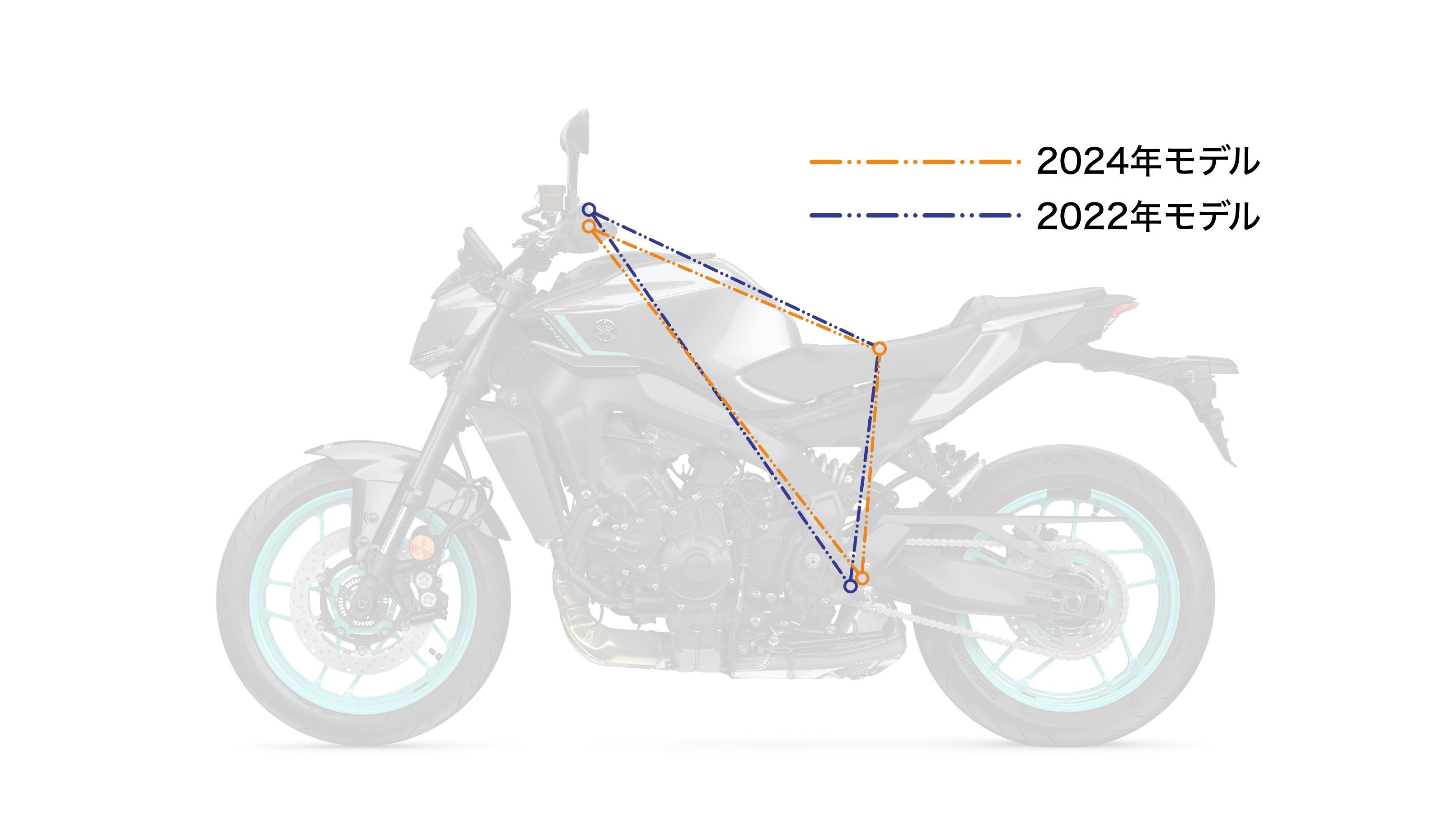

今回、最も注力したのは、ライディングポジションです。「MT-09」がもともと持っているスポーティさをさらに一段引き上げるため、積極的にフロントに荷重をかけていくときに"ライダーの自由度を上げたい"と、前傾でバックステップ方向のポジションへ変更しました。先代モデルからの軽快感は維持したかったので、普通にまたがった状態での前後の分担荷重は大きく変更せず、動的な荷重移動の変化を狙ったものです。

ハンドルの位置を57mm下げつつも絞りと垂れ角をちょっと上げてアップライトな方向にしたので、グリップポイントでは34mm下がっています。また、ハンドル切れ角は先代の28度から32度に広げており、取り回しも楽になっています。

ステップ位置も7.5mm上げて30mm後ろにしつつ、内側に3mmほど詰めています。

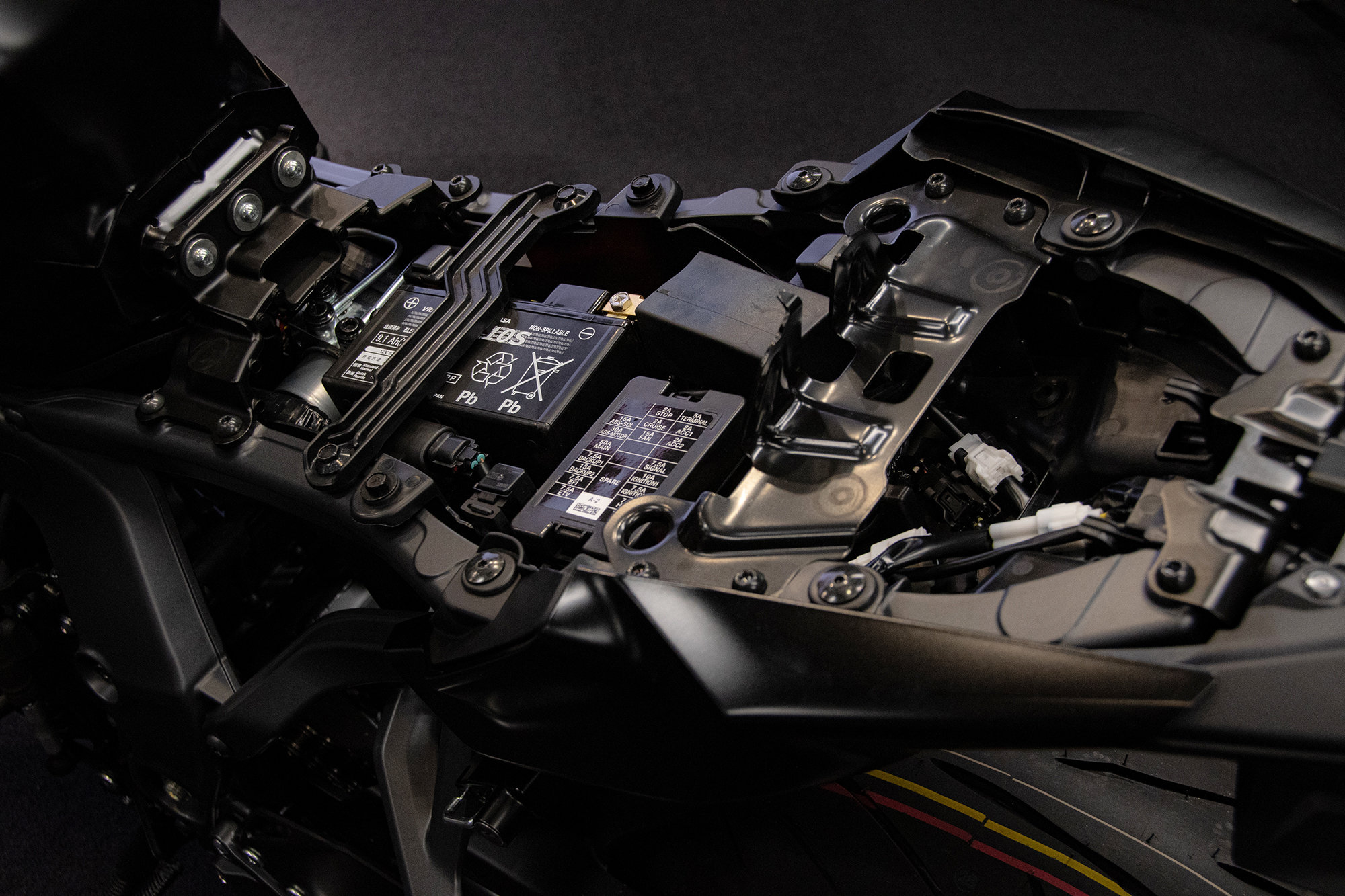

実は、ヒューズボックス周辺部品がが大きくなったり、USBのコネクターを設置したり、Y-AMT用のコントローラー等も含めて電子系のコンポーネントが増えていることもあって、シート下はギュウギュウ詰め状態。アジャイルさを損なわないために車体を前後に伸ばしたくないので、少し内幅を拡げてスペースを確保するためリアフレームを新作しています。新作したリアフレームは、最大幅は若干広がっているものの、ライダーが足を下ろすあたりは逆に最大14mm絞り込み、足つき性を良くしながら、バイクとの一体感もさらに高めているんです。

シート形状も前後一体型からライダー側とパッセンジャー側とで独立した別体型に変更。前側と後側のシートの段差はメインライダーが体を支えるストッパーの役割もありますし、タンデムライダーのコンフォート性や、タンデムシート開閉用の鍵位置をシート下面側から上面側に移動して使い勝手を良くすることも考慮してのことです。

また、タンクと重なるシートの前部分のせり上がりを廃止し、ライダーが前後に移動する際の自由度を高めたほか、くびれ部分を左右各6mmずつスリム化することで、足つきが良くなり、乗り降りもしやすくなっています。

数値上のシート高自体は変わらないんですけど、またがった感じは、足つきの良さを実感してもらえますし、ハンドル切れ角の拡大も奏功し、街中で取り回しするときやカウンターを当てながら走るときなど、コントロール性も良くなっていますよ。

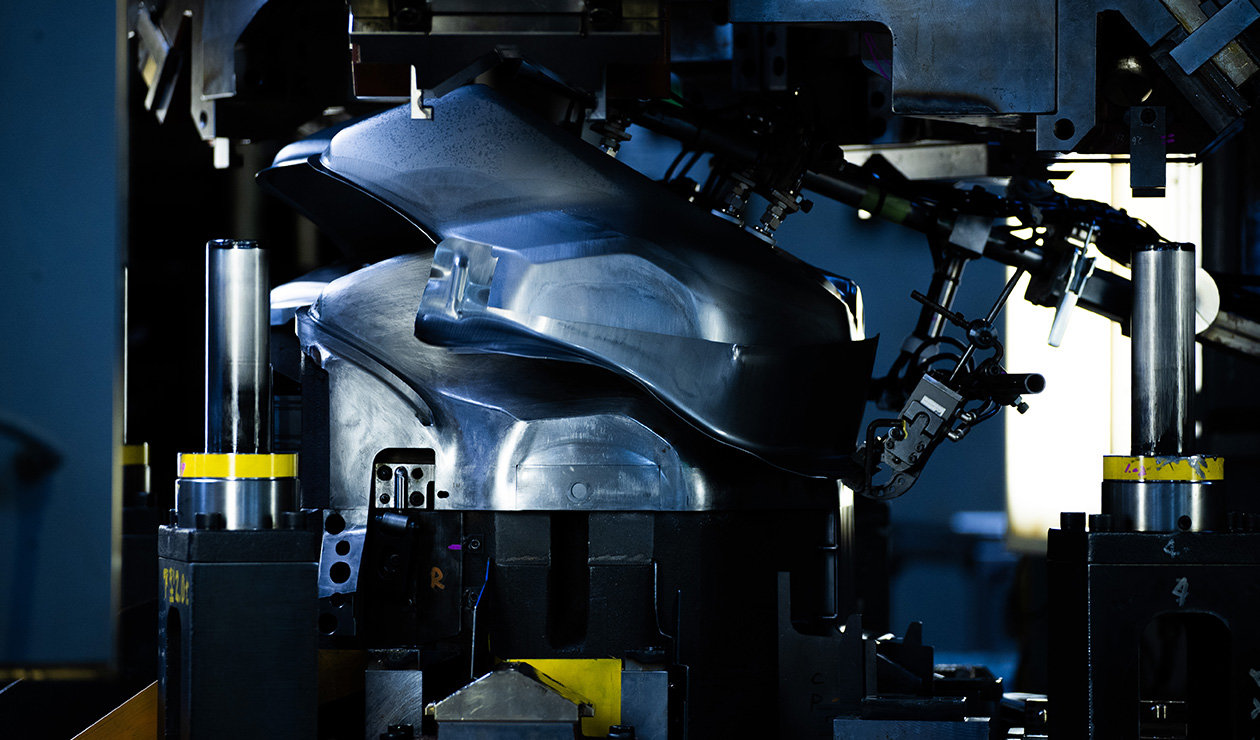

あれもこれも要望満載のタンクを成立させた新製法「高意匠プレス成形」

製造部門と開発部門との距離の近さがヤマハのものづくりを支える

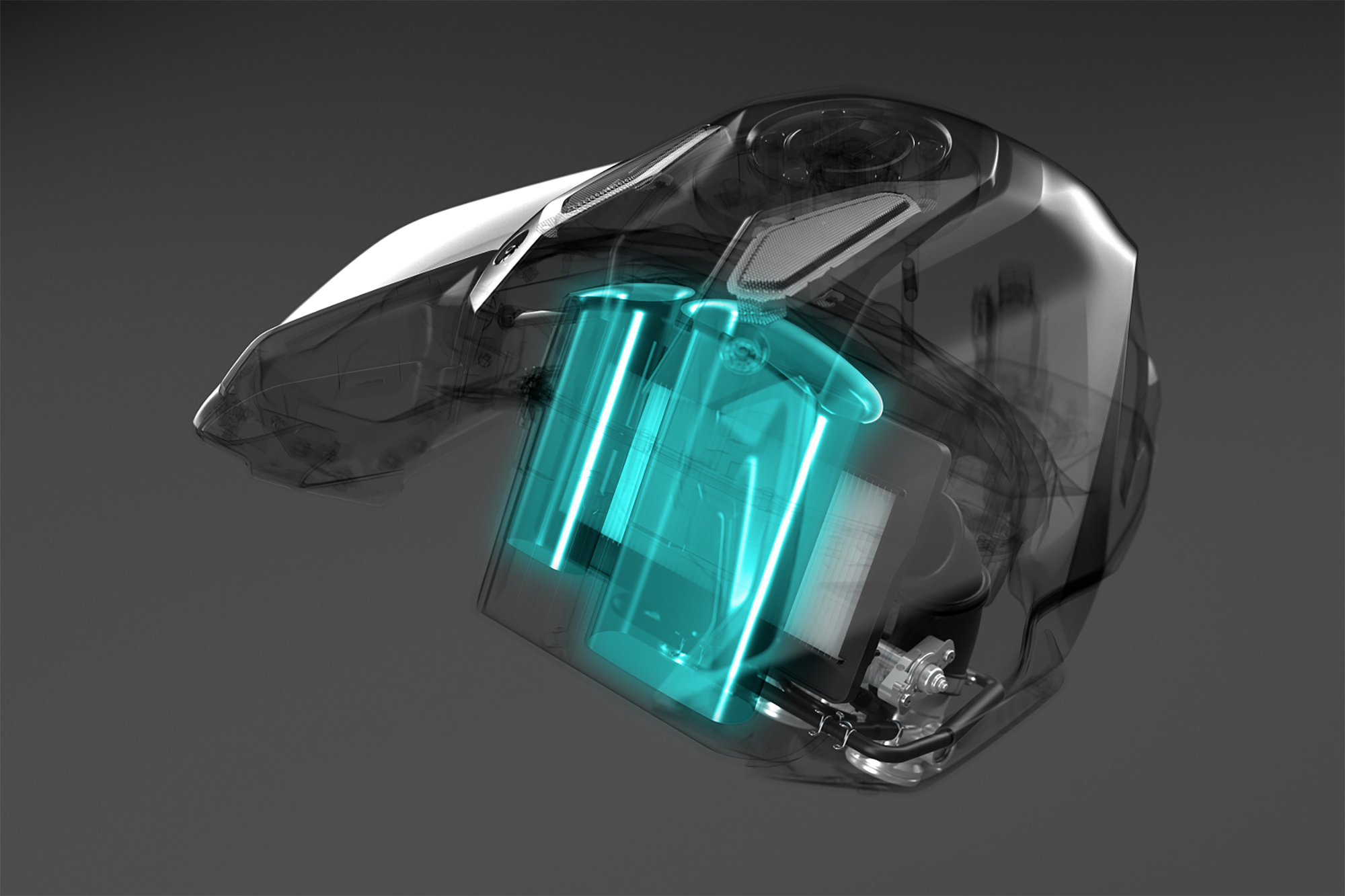

ハンドル位置を下げ、さらにハンドル切れ角を大きくしているので、何が苦しいかと言うと、燃料タンクの容量です。とはいえ、これまでの航続距離は削りたくない。どこかでカサを稼がなければならないのですが、内側方向にも増やせるスペースもありません。

そんなタイミングでちょうど導入されたのが、燃料タンクの新たな製法「高意匠プレス成形」です。「MT-09」のために新しく導入されたわけではありませんが、タンクの最大幅は485mmから545mmへ拡大、もっとも小さい角のR(半径)はR20mmからR5mmへ押さえられることで、ハンドル切れ角と燃料タンク容量を両立し、シャープな造形のタンクが完成したのです。天面の張り出したエッジからニーグリップまでの深絞りは、これまでの製法では表現できなかった造形です。

この製法は、大きなパネルを一工程のなかで成形するのですが、途中で割れたり切れたりしわが寄ってしまわないよう、プレスする際の圧力や上下それぞれの型がタイミング、型の形状など、細かい調整が必要なんです。

タンクの製造現場とはこのモデルの開発が始まった初期の段階からプレス用の型を手配するギリギリ寸前まで、繰り返し会話を重ねました。

ヤマハ製品は、ものづくりに前のめりで関わってくれる製造部門の人たちに支えられているのです。外部に発注することも可能ですし、もしかするとその方が容易かもしれません。でも、我々はものづくりへのこだわりがあって、こういうものをつくりたい、じゃあそれは社内でやろうと、職人気質と言いますか、ヤマハならではの譲れないこだわりがあるんです。

「YZF-R1」に採用しているマグネシウムホイールや、様々なモデルで採用しているスピンフォージドホイールなどはまさにその好例です。

製造工場は目と鼻の先。何かあれば現場に駆けつけることもできますし、逆に現場で困ったことが起きたらすぐ呼び出してくれますからね。

今回、もっとも手を入れたかったライディングポジションの変更は、このタンクがあったからこそ実現できたんです。

そうそう、このタンクプレス成形機は「MP8(マルチパーパス800t)」という名前まで付いているんですよ。

アジャイル感と旋回性、相反する要素を実現した新型「MT-09」

スポーティな魅力を楽しんで欲しい

細かいところを調整し始めたら、我々エンジニアはキリがないのですけれど、ライディングポジション変更に合わせて、足回りのセッティングを整え、さらにフレームは変えずとも、ブラケットの調整で剛性も全て見直しています。

具体的には、フロントに荷重がかけやすいライディングポジションにしているので、フロントサスペンションのバネレートを高めてスポーツ走行時の安心感を向上させました。リヤサスペンションは荷重が少ないときでもストロークが感じられるように減衰特性を見直し、乗り心地のよさと操縦性も両立しています。

また今回、骨格となるフレームは変えてないんですけど、エンジン懸架ブラケットの形状と肉厚を変更し、ボディ剛性を高め、ライダーと車両との一体感をアップしています。

一方で、フロント荷重の増加にあわせたサスペンションセッティングによりフロントが硬くなりすぎるので、メインスイッチ周りのフレームの左右にまたがっている小さい部品の剛性はやや抑える方向でチューニングを施し、MTシリーズならではの俊敏なハンドリングをキープしています。

実現しようとした操縦性と安定性とは、相反する関係です。どっちにも行きすぎず両立させる調整はかなり難しかったところです。人の感性を大切に、走行実験のライダーと少しずつレベル感を合わせていきました。

今回、好みや路面状況にあわせて、エンジンの出力特性や各種電子デバイスの介入度を選択できる機能「YRC(Yamaha Ride Control)」を筆頭に、加速中のシフトアップと減速中のシフトダウンはもちろん、加速中のシフトダウン、または減速中のシフトアップも可能な「第3世代のクイックシフター」、「クルーズコントロールシステム」などの走行支援テクノロジーも満載です。

専用アプリ「Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect)」をインストールしたスマートフォンと車両をつなげば、手元で YRC のセッティングが行えるなど、制御系ではフラッグシップモデルの「YZF-R1」と同等。むしろ、滑りやすい路面での減速時・シフトダウン時のスリップやロックを抑制する「BSR(バックスリップレギュレーター)」なども搭載されていて「YZF-R1」よりも制御機能は多いくらいです。

ヨーロッパでは、「トラックデイ」と言うサーキットを貸し切って解放するイベントがよく行われています。参加者がサーキットを走るときにバリバリのスーパースポーツを持ち込むかと言うと必ずしもそうでもありません。サーキットを楽しむためのスーパースポーツと、普段使いのマシンを所有するとなると、金銭的な負担が発生します。サーキットで走らせて、通勤にも使え、峠道も楽しめる。これ1台でオールOK!というモデルがまさに「MT-09」なんです。

人との接触の少ない移動手段として、コロナ禍を経て、バイクの市民権が更に広がったように感じています。単なる移動だけでなく、「MT-09」が持つスポーツ性を十分に楽しんで欲しい気持ちが強くありますので、サーキットでのスポーツ走行を始め、ワインディング走行など、自在に「MT-09」を走らせる楽しみや操る喜びを多くのお客様にぜひ堪能いただきたいですね。

――――――――――――――――――――――――

津谷さん、兎田さんありがとうございました。

エンジンとフレームはそのままに、よりスポーティさを加味して自由自在なライディングポジションとなった「MT-09」。お二人のお話を聞いてみると、乗ってみたくてウズウズしてきますね!

ぜひ、乗ってみたいという方はお近くのバイクレンタル店でレンタルしてみてくださいね。

次回は見た目が大きく変わった「MT-09」のデザインインタビューをお届けしますのでお楽しみに!

それでは、また。

■関連リンク

・MT-09製品サイト

- 2024年11月6日