スタイルと走りの良さにいっそう磨きを掛けた「NMAX/NMAX155」で、日常の移動をもっと楽しみませんか?

- 2025年3月11日

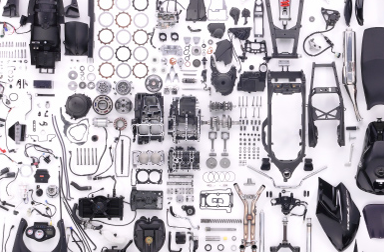

欧州や日本で人気の"MAXシリーズ"のDNAを受け継ぎ、その特徴である斬新なスタイルやスポーティな走りをコンパクトなボディに凝縮したNMAXの2025年モデルが3月10日リリースされました。

2月20日にリリースしたNMAX155とともに、エンジンやサスペンションを熟成したほか、スタイリングも刷新しました。NMAX155には、まるでマニュアルトランスミッション(MT)車のような走行体験ができる電子制御CVTも搭載しています。

今回はそんな注目のモデルNMAXとNMAX155について、開発に携わった日本・台湾のメンバーに話を聞きましたのでご紹介します。

――――――――――――――――――――――――

「NMAX/NMAX155」開発メンバー

日本メンバー(左から)

エンジン設計:佐藤 公彦

車体設計PL:竹迫 和平

エンジン設計:勝山 祐紀

エンジン実験:水澤 幸司

商品企画:小倉 拓也

台湾メンバー(左から)

車体設計:彭 正志

統合実験:張 文修

開発PL:陳 紹弘

エンジン設計:廖 俊榮

電装設計:陳 原豪

統合実験:蔡 震華

◎走る楽しさを提供する"MAXシリーズ"

――――商品の概略について教えてください

商品企画:小倉

NMAXとNMAX155は、XMAXやTMAXに並ぶ"MAXシリーズ"の一員です。

"MAXシリーズ"が大切にしていることは、日常の移動を単なる手段にとどめず、"楽しみに変えること"。そのため、モーターサイクルらしいスポーティな乗り味や機能を持った装備を通じて、お客さまに上質な移動体験を提供するとともに、"MAXシリーズ"を所有することで得られる所有感、満足感を高めることが、NMAX、XMAX、TMAX共通で達成したい価値と考えています。

車体設計:竹迫

走り出してどんどん加速していく感覚や、コーナリング時の車体の安定感など、もともとNMAXとNMAX155は、スポーティな走行性に定評がありました。今回のNMAXとNMAX155でも、その走行性能の魅力をしっかりと正常進化させていこうと、エンジンの熟成やサスペンションの再セッティングなどで走りの優位性をアップデートしました。

さらにNMAX155は、ライダーの操作に合わせてCVTの減速比を電子制御により調整できる「YECVT」という武器を携えて、走りの楽しさにいっそう磨きをかけています。

◎各セグメントでは、上質感・先進性を備えた最上位モデル

商品企画:小倉

"Global Prestige City Commuter"というコンセプトのもと導入された「NMAX」と「NMAX155」は、125ccクラスや150ccクラスといった各セグメントにおいて、スポーツコミューターとしてトップクラスに位置づけられています。そのため、走行性能だけでなく、"MAXシリーズ"としての先進性や上質感を追求し、細部にまでこだわった設計でお客さまの満足度を高めるモデルとなっています。

◎世界で認められた信頼性

商品企画:小倉

NMAXは2016年3月に、NMAX155は2017年4月に国内導入され、以来10年近くが経とうとしています。累計100カ国以上、総出荷台数500万台に近づいており、日本だけでなく、欧州やASEANにおいても、走りを重視するお客さまに支持されています。

そうした全世界のお客さまの高い要求に応え、満足していただけるグローバルモデルとして、NMAXとNMAX155はさまざまな厳しい環境に対応できる設計が施されています。

商品企画:小倉

日本では主に通勤で使用されていることもあって、速度域はそんなに高くありません。でも、グローバルに見ると、ハードな使い方をされることが多いんです。たとえば、欧州では、郊外の自宅から都心の会社までの通勤時、終始アクセル全開で使われる方も多く、当然車体やエンジンにかかる負荷は半端ではありません。

日本は道路環境が整っていますが、埃がものすごい国もあるし、冠水するような地域もある。さまざまな過酷な環境下で、毎日使って年間何万キロも乗る人がたくさんいらっしゃいます。

そんな世界各地で認められた信頼性・耐久性の高さ、乗りやすさ、そして燃費も考慮した1台がNMAXなんです。

◎リニアな加・減速が得られる「YECVT」

――――早速ですが、「YECVT」の仕組みについて教えてください。

エンジン設計:勝山

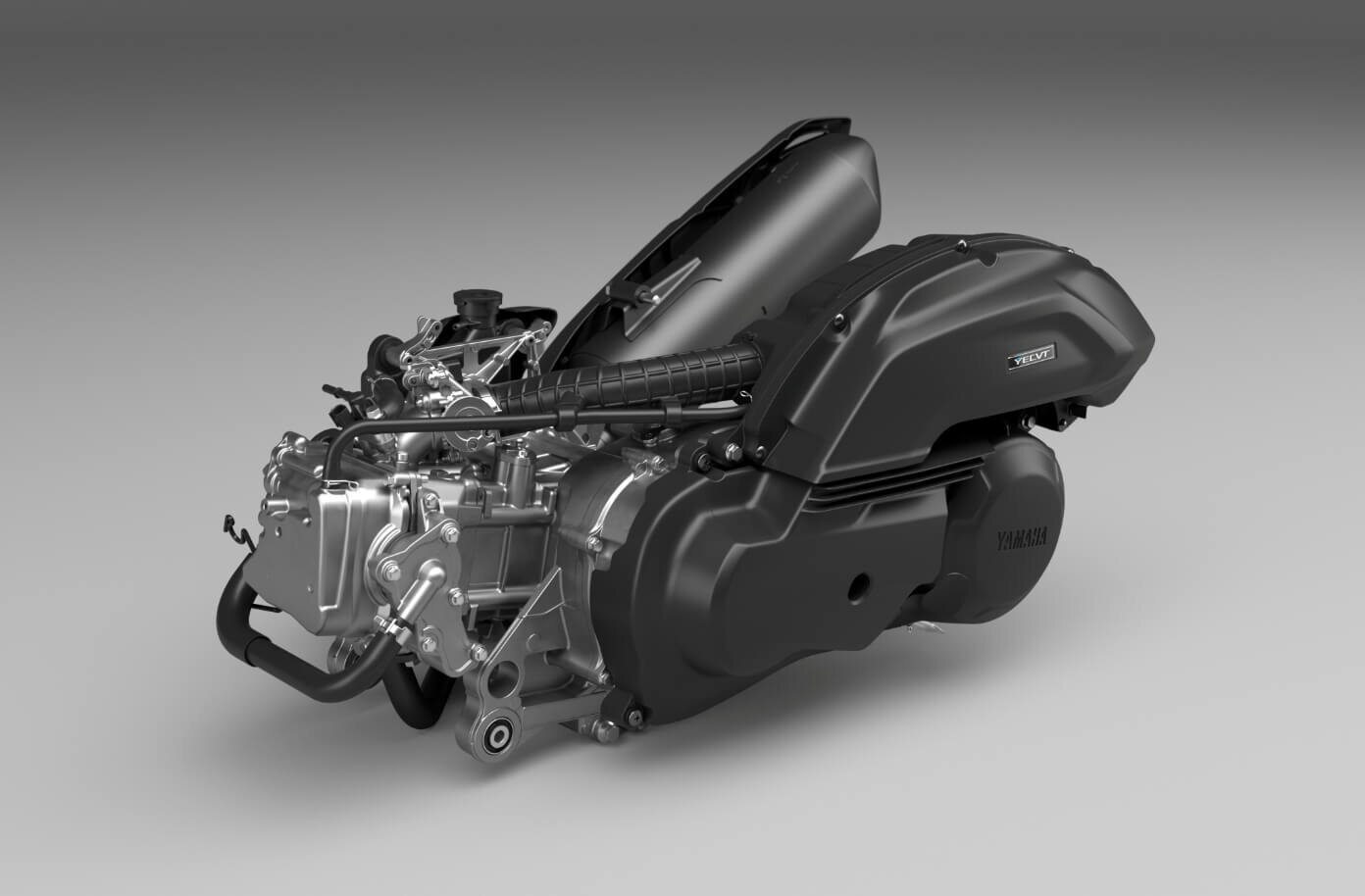

「YECVT」は、NMAX155の走りの楽しさをさらに広げようという意図で採用しました。

エンジン設計:勝山

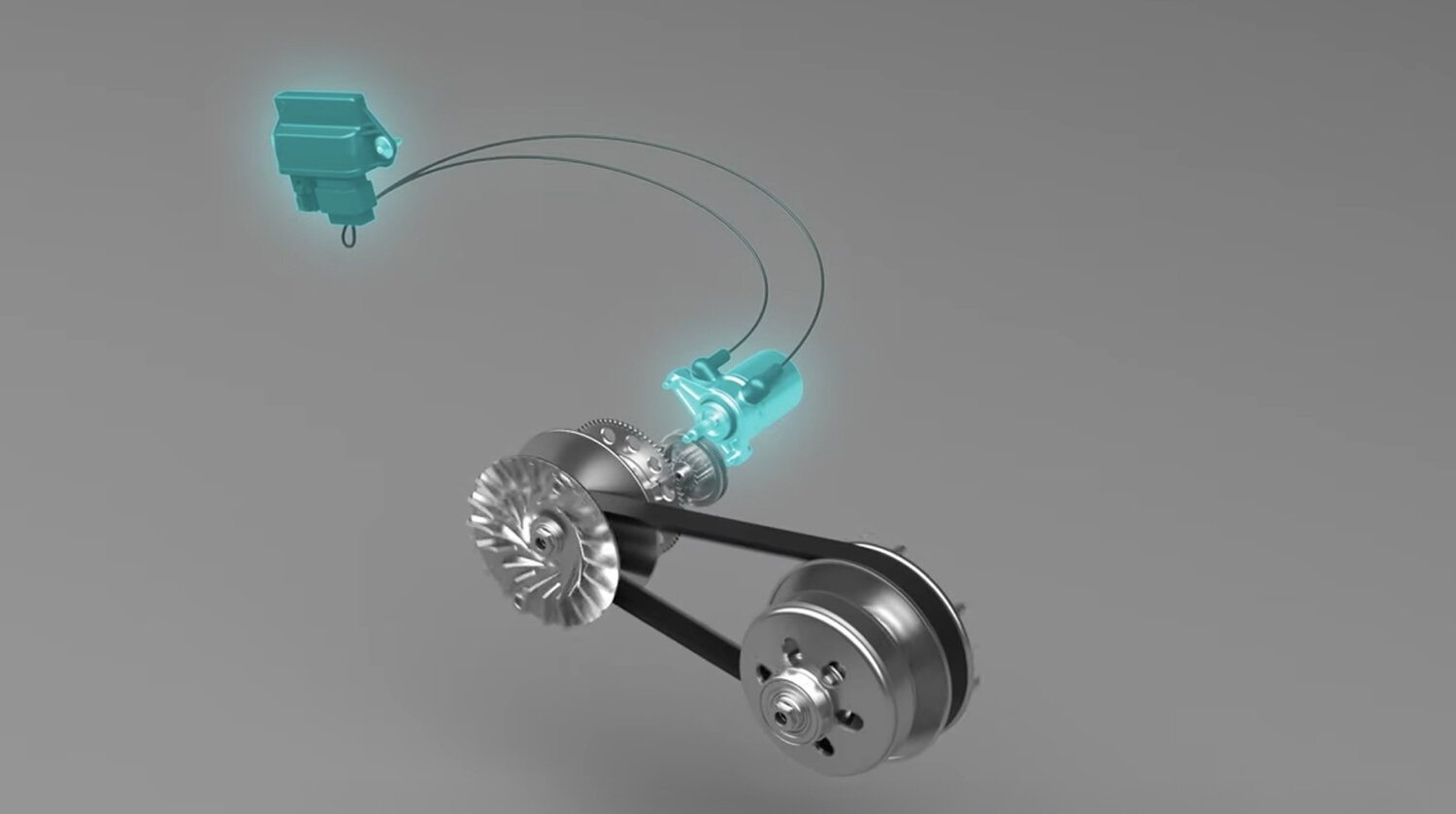

一般的な機械式CVTは、クランク回転による遠心力を使ってプライマリー側シーブを動かし、CVTの減速比を調整しています。「YECVT」は、ライダーの操作や走行状況、車両の状態を認知した上で、モーターを使ってプライマリー側シーブを制御。電子制御によりCVTの減速比をライダーの意思に合わせて調整しているので、機械式 CVTでは難しかったリニアな加・減速、MT車のような走行体験を得られるのです。

詳しくはこちら「YECVT機構説明」ムービーをご覧ください。

エンジン実験:水澤

これ(下図)は、停車状態から全開加速したときの発進加速性能をイメージしたものです。2021年モデルと2025年モデルで一斉にスタートし、2025年モデルが200mに到着した時点で、2021年モデルのNMAX155は5車身後ろだったんです!

エンジン設計:勝山

今回の「YECVT」では、エンジンの排気量を上げることなく、キックダウンの機能を使って回転数を高い状態にしていくことで、エンジンの能力をここまで発揮させているのです。原動機が持っているポテンシャルだけでこれだけの違いを出せるのが、この「YECVT」の面白いところなんです。

◎「YECVT」はコンパクトな構造も大きな特徴

開発プロジェクトリーダー:陳(以下、PL:陳)

「YECVT」の大きな特徴の一つに、軽量・コンパクトな構造が挙げられます。

シート下の収納量を確保しなければならず、ただでさえスクーターに搭載するエンジンは、幅・高さともに制約が多いのです。「YECVT」を搭載する2025年モデルNMAX155は、従来のCVTを載せているNMAXと同じフレームを使っているので、搭載位置の変更や重量変化は伴うものの、信頼性を担保しつつ、できるだけコンパクトに収める、ということに今回かなり力を注ぎました。

◎「YECVT」採用により「走行モード切替」と「シフトダウン」の機能を搭載

――――「YECVT」を搭載したメリットは?

エンジン実験:水澤

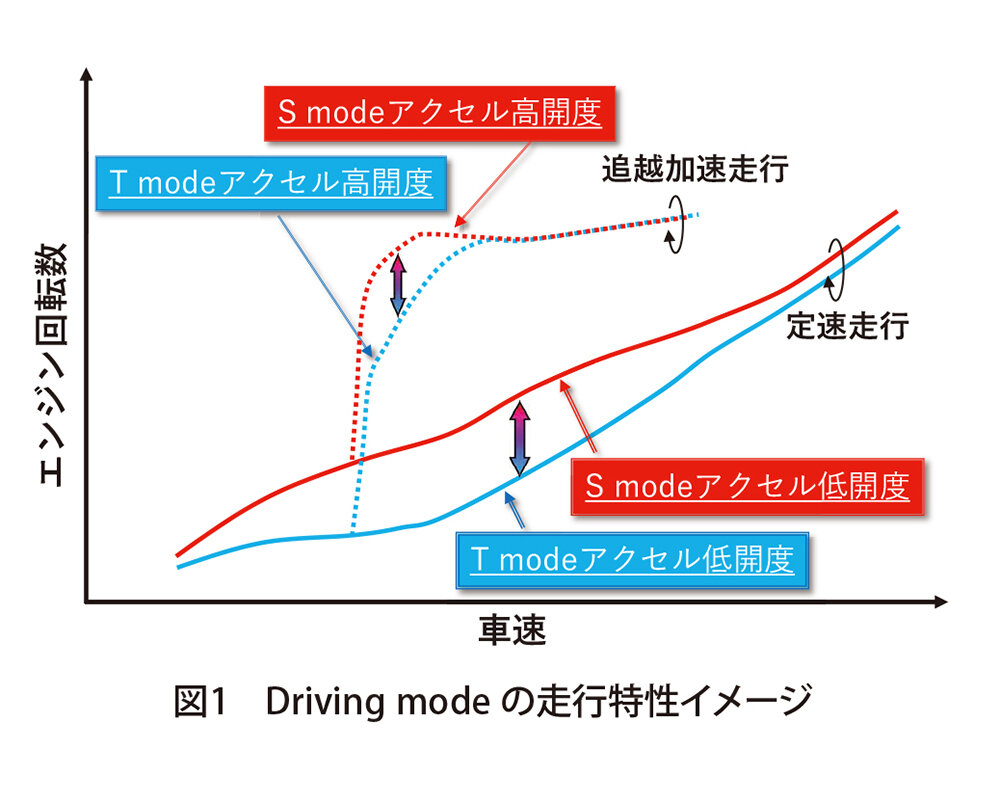

まずは「走行モード切替」機能の採用があります。駆動系の変速マップを切り替えることで、異なる変速特性を任意に選択できるようになりました。

今回のNMAX155では、燃費を考慮しつつ市街地でのスムーズな走行が可能な「Tモード」と、ワインディングロードでレスポンスの良い走行を提供する「Sモード」の2モードから選択可能です。

エンジン実験:水澤

モード選択は、左スイッチボックスの裏にあるボタンで行います。選択したモードは、メーターに「T」または「S」で表示されます。「Tモード」は"青"、「Sモード」は"赤"と色分けされているので、一目見てモードを認識できます。

なお、メインキーをONにしたときの走行モードは、前回走行時のモードが維持されます。

このモード切替などの操作については、こちらの動画をご参照ください。

エンジン実験:水澤

また、「YECVT」のもうひとつの特徴が、「シフトダウン」機能です。任意のタイミングで減速比を変更することで、MT車でシフトダウンしたような走行特性を実現します。

"前走車をスムーズに追い抜きたいとき" "長い下り坂でエンジンブレーキを利用して減速したいとき" "コーナー進入の減速から脱出時に気持ちよく加速をしたいとき"などのシーンで、ライダーの操作の幅を広げ、操る楽しさを提供します。

エンジン実験:水澤

操作方法は2通りあります。左スイッチボックスの最下部、SHIFTボタンを押す、あるいはスロットルの急開操作です。加速/減速状態に応じて、最大3段階までシフトダウンが可能です。

もちろん過度にエンジンブレーキがかからないよう、確認・評価してセッティングしてあります。

ですので、エンジン回転数や車速の関係で、例えばエンジン回転数が高すぎる場合などの特定条件下では、操作してもシフトダウン機能が効かない場合があります。

エンジン実験:水澤

シフトダウンの作動状態がメーターに表示されます。

スロットルの急開操作で1度作動した後に、SHIFTボタンで追加操作し、さらに回転数を上げて走行することも可能です。

PL:陳

今回新作したこのスイッチ、完成するまでとても苦労したんです。というのも、「YECVT」関連の操作スイッチを入れるだけでなく、メーターを操作するボタンも必要ですが、スペースには限りがあります。モード切替ボタンのノブやSHIFTボタンの形状、そして配置にとても苦慮しました。

PL:陳

特にSHIFTボタンは走行中に操作するものなので、目視せずとも押せて、かつホーンを間違って押してしまわないようにしなければなりません。そこで、手前にボタンを配置し、端を少しだけ持ち上げた形状にしています。

また、グローバルモデルなので、色々な人の手のサイズやグローブの装着を考慮するなど、人の感性も大切にしながら造り込んでいます。

◎多くの議論を重ねて作り込んだ走行モード

――――街中に最適な「Tモード」、スポーティな「Sモード」、どんな時に違いを感じやすいですか?

エンジン実験:水澤

停車時から全開加速する場合は、「Tモード」でも「Sモード」でも、同じような動きをするように設定しています。いずれのモードであっても全開発進する時は、"車両を急に動かしたい"とか、"強い加速をしたい"という意思をライダーが持っているであろうと想定してのことです。

※画像は国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なります(以下、走行写真は全て)

エンジン実験:水澤

違いが出るのは、中低速走行時とアクセル急開時です。中低速走行時は、「Tモード」よりも、「Sモード」のほうが、エンジンの回転数が高めの設定になっています。

また通常走行している時にスロットルを急開すると、「Tモード」は、なだらかに加速するのに対し、「Sモード」は、鋭くエンジン回転数を立ち上げて一気に加速していくのです。

減速時もエンジンブレーキ特性が異なるので、両モードの違いを感じることができます。

こうした作り込みは、エンジン実験のメンバーや車体実験のメンバーだけでなく、開発を進めていく中で評価会のような機会を何度も設け、走行を評価する担当以外の関係者の評価もまとめ上げて、たどり着きました。

◎理想の変速特性を実現する「YECVT」

エンジン設計:佐藤

今回の「YECVT」で重視したポイントが、"アクセル全開で加速している時は、エンジン回転の上昇にともなってリニアに車速が増していく"ということです。そのフィーリングを出すことによって、一般的なスクーターにはない、ダイレクトな加速感を得られるんですよ。

エンジン設計:佐藤

CVTの変速特性評価には、主に車速V(km/h)とエンジン回転数N(r/min)をグラフにしたVN線図を用いています。VNラインがどういうラインを描くと、乗っていて気持ち良いと感じられるのか、理想とするラインがあるのです。機械式のCVTで思い通りのラインに作り込むのは難しいのですが、「YECVT」なら思い描いた駆動力を出せます。

そこで「NMAX155」は、オートマチックスクーターとしてお客さまが一番使いやすく、気持ちが良いであろうと我々が突き詰めた理想のVNラインを描くように設定しています。

◎NMAX155に真っ先に搭載したのは

「YECVT」の魅力を一番感じられる車両だから

――――「YECVT」をTMAX560でもXMAXでもなく最初にNMAX155に搭載した理由は?

エンジン設計:佐藤

「YECVT」の魅力を感じていただきやすい排気量だったというのが大きなポイントです。

例えば、XMAXのような250ccクラスのスクーターって、高回転までエンジンを回すと簡単に必要以上の速度域まで入ってしまいます。

日常的に一般道で使う速度域を考えた場合、エンジン回転数のコントロールを一番楽しめるのは、NMAX155の排気量カテゴリーなんですよ。

エンジン設計:佐藤

イメージではだいたい車速50km/hで、エンジン回転数はおおよそ4,000r/minから5,000r/minくらいだと思います。SHIFTボタンを1回押すと、700r/minくらい回転数が動きます。このクラスのエンジンで700r/minぐらい動くと、明らかに駆動力が変わるのを感じられます。MT車で加速したいときにギアを1つ下げ、スロットルを開けて加速していく・・・そういうフィーリングが、このクラスの車両では、日常使いの中で楽しめるんです。

MAXシリーズが大切にしていることは、 "Maximize the Moment"(日常を楽しく)。それを考えると、NMAX155が、日常使いの中で「YECVT」のメリットをもっとも享受できると考えたのです。

エンジン実験:水澤

もともと、「NMAX155」のドライバビリティには長年こだわりがあって、それが世界各地で非常に評価いただいていました。なので、今回「YECVT」を採用するにあたっても、そのセッティングを大切にしながら、さらなる魅力を引き出せるよう開発しました。

車体設計:竹迫

加速の醍醐味や、減速を自分でコントロールできるという、"バイクをコントロールして楽しむ"という、これまでのスクーターではなかなか訴求できなかったことが、「YECVT」を使うことで叶えられます。

今回、「YECVT」を搭載することで、スクーターの魅力の一つの要素として"操る楽しさ"が加わったと思っています。

◎NMAXの性能もブラッシュアップ

※画像は合成によるイメージです。

――――2025年のNMAXについて教えてください。

車体設計:竹迫

「YECVT」を搭載したNMAX155ばかりについ目が行きがちですが、2025年モデルNMAXも2025年モデルNMAX155と一緒に開発を進めてきましたので、155クラスで採用するような車体剛性を取り入れて、安定した乗り心地に磨きがかかっています。

エンジン実験:水澤

水冷4ストローク・SOHC・4バルブ・ローラーロッカーアーム・鍛造ピストン・VVAなど、従来からの特徴であるパワフルさと扱いやすさを備えた"BLUE CORE※"エンジンの基本性能を踏襲しています。

デイリーユースで気持ちよく使えるエンジンとして細かい熟成を重ね、日常使いはもちろん、休日のツーリングでもいっそう楽しめる仕上がりになっていますよ。

※"走りの楽しさ"と"燃費・環境性能"の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より"BLUE CORE" を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「NMAX155/NMAX」のエンジンも、この"BLUE CORE"思想に基づき開発しました。

――――エンジン関連以外の主な変更点は?

PL:陳

2025年モデルNMAX155/NMAXともに、乗り心地とギャップ吸収性を追求し、前後サスペンションのセッティングを最適化しています。

リアはストローク量を5mm延長し、減衰特性を調整しました。フロント側もソフト方向のセッティングを施すため、オイルロック機構を追加。重量物の積載時や大きなバンプを乗り越えた際でも、サスペンションのフルボトム近辺のフィーリングが向上し、市街地走行および郊外へのツーリングなど、さまざまなシーンで快適な走行フィーリングを味わえます。

PL:陳

快適性向上を図るためストローク量を変更したリアサスペンションに伴い、シート高が5mmアップしていますが、シートやシート周辺の外装形状を工夫したことで、従来同様の足つき性を担保しています。

二人乗りで使っていただくと、その剛性の高さを実感いただけるはずです。

◎運転に集中できる新作ディスプレイ

PL:陳

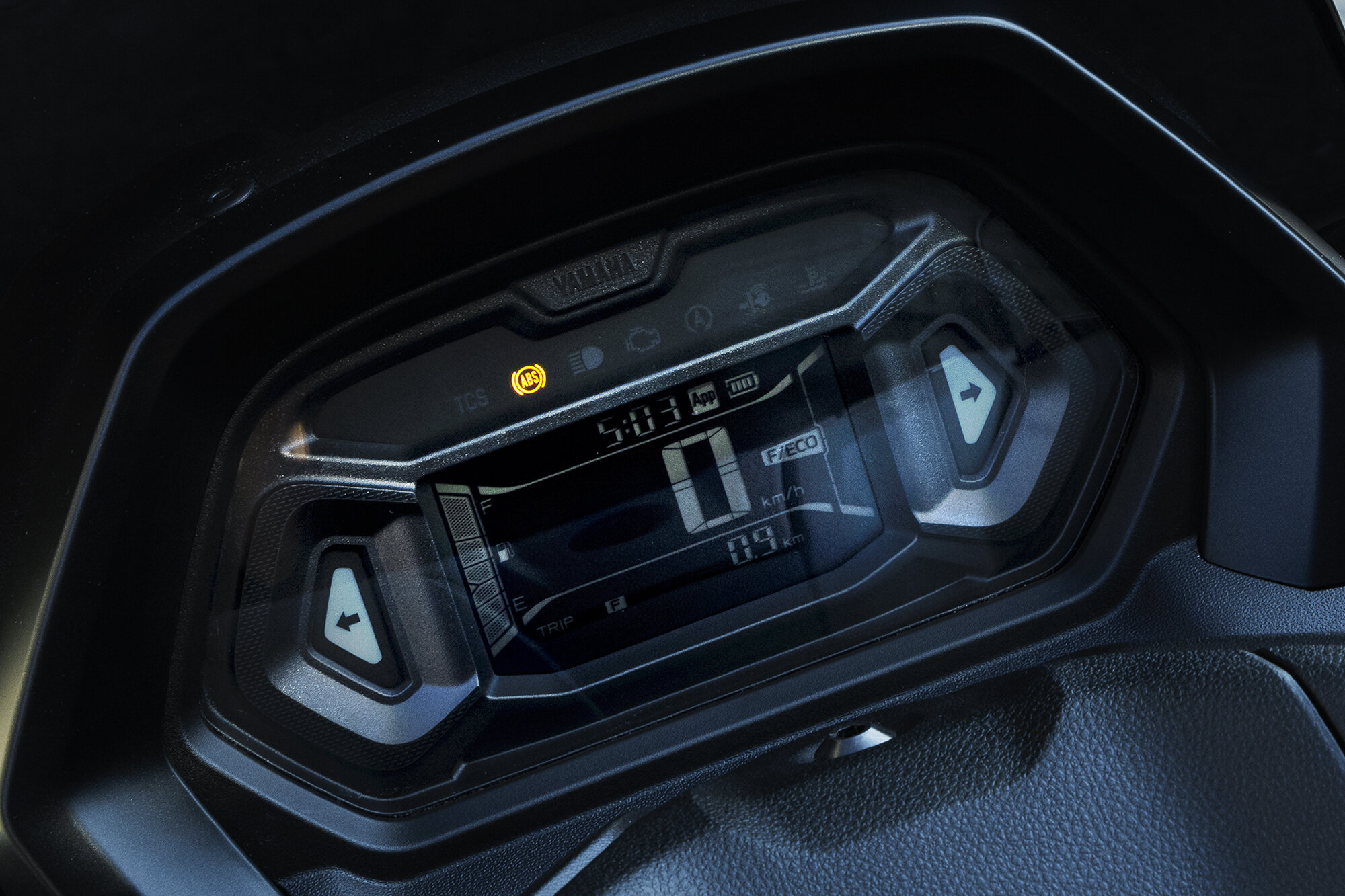

NMAXとNMAX155ともにディスプレイをそれぞれ新作しています。

NMAXのLCDディスプレイは、望遠鏡で覗き込んだ時の集中するシーンをイメージした"テレスコープコクピット"デザインを採用しています。走行時にライダーが確認したい情報をテレスコープモチーフ内に集約することで、走行中にわずかな視線移動をするだけで確認できるように配慮しています。

PL:陳

一方、NMAX155は、上にLCDディスプレイで下にTFTディスプレイの2面構成になっており、上部のLCDディスプレイ画面には、走行中に必要な情報(スピードメーター・オドメーター・燃費・フラッシャー)が表示されます。下部のTFTディスプレイはYECVTの表示や走行モードなどが表示されます。こちらのディスプレイでもわずかな視線移動で情報確認ができるように作り込んでいるのでライディングに集中できるようになっています。

PL:陳

NMAXとNMAX155は、専用アプリ「YAMAHA Motorcycle Connect(略:Y-Connect)」をインストールしたスマートフォンと車体ユニットを接続すると、ディスプレイ上に、スマートフォンとの接続確認、着信やメール受信、ディスプレイ上の時刻の自動補正などが可能になっています。

"つながる"機能「Y-Connect」の詳細については、こちらをご参照ください。

PL:陳

さらに、2025年モデルNMAX155では、「Garmin StreetCross」アプリをインストールしたスマートフォンと車体ユニットを接続すると、TFTディスプレイにナビゲーションを表示することもできます。

目的地まで快適な走行を支援してくれるんです。

あと、細かい話ですが、TFTディスプレイとLCDディスプレイは、それぞれ輝度を変更し、見やすい角度に調整しています。今回、外装を刷新し、フロント周りが少し立ち気味になっているため、そのままディスプレイ角度を合わせると太陽光が映り込んでしまいライダーからは見えにくくなってしまうんです。ライダーが見やすいように微妙な角度調整もしっかりやっているんです。

――――最後に2025年モデルNMAX、NMAX155に関心を持ってくださった方へのメッセージをお願いします。

PL:陳

これまでのNMAX、NMAX155でも十分スポーティな走行性能を堪能できましたが、今回NMAX155に「YECVT」を搭載したことで、毎日の移動がもっと楽しくなる、日常生活が華やかになる、普通に走っているだけでも加速が楽しい、スクーターにも自分でコントロールできる楽しさがあることを、みなさんによりお伝えしやすくなったのではないかと思っています。

ゆったりとしたポジションで乗っていただくことも可能で、日常使いもとても良くなっていますし、扱いやすいエンジン特性で、週末のツーリングも楽しめます。"MAXシリーズ"として、TMAXやXMAXとも連携を図ったスタイリングやカラーリングを採用するなど、細かいところまで気を配りNMAXの上質感を高めました。

走りにこだわりのある、大型バイクを所有されている方のセカンドバイクとして、二人乗りで出かけることが多い方に、そして普段の移動を悦び・楽しみに変えたいというお客さまに、ぜひ選んでいただけたら嬉しいです。

――――――――――――――――――――――――

開発のみなさん、ありがとうございました!

いかがだったでしょうか。

日本と台湾の開発者が協力して作り上げたこだわりの2025年NMAXとNMAX155をぜひ店頭でご覧ください。

毎日の移動に悦びを!

それでは、また。

■関連リンク

・NMAX製品サイト

- 2025年3月11日