マリン事業の歩み 『船外機』- マリン製品

P-7の誕生から4ストロークモデルF425まで、ヤマハ船外機の歴史を紹介します。

挑戦の歴史が生み出した「信頼性」

2020年、ヤマハの船外機が誕生して60周年を迎えた。世界中の海、河川、湖沼で愛用されているヤマハ船外機は2019年に生産台数が累計1,200万台に達し、いまや、世界的な船外機ブランドとしての地位を確立している。しかし、その歴史は決して順風満帆だったわけではない。常に世界中の人々に愛される製品を生み出そうと試行錯誤を繰り返してきた道程には、さまざまな困難や障壁が立ちはだかった。それでも技術・製造・販売・サービスに携わるヤマハマンたちはヤマハの企業風土ともいえる「チャレンジスピリット」で壁を乗り越え、常に新たな領域へと挑戦を続けてきた。

取り扱い説明書が唯一の開発資料

1953年、ヤマハ発動機創業者、川上源一は社長就任後90日間の欧米視察の中で、水上レジャーが盛んに行われている光景を目の当たりにし、日本にもやがてこうしたレジャーが来ると確信。帰国後には水上レジャーの本質を知るために、自らセイリングクルーザーを所有して浜名湖でのセーリングを楽しんでいた。

このクルーザーには当時メジャーブランドであったアメリカ製の船外機が搭載されていたが、故障が多く、載せ替えた国産品は故障こそ少ないものの、性能面ではアメリカ製に遠く及ばなかった。

そこで川上社長は「無いものなら造ろう」と船外機の製造を決断する。しかしながら、当時の日本の社会状況は高度経済成長の入り口。一般家庭は家電化が始まったばかりで、休日をボートで過ごすという発想すら持ち合わせていない。船外機の生産ができても販売に結びつかなければ、事業として成り立たないと判断した川上社長は、動力化の兆しが見えてきた漁船などの業務需要を当面の対象として、船外機の開発を指示した。

「P-7」の開発スタッフはわずか2名。資料として手渡されたものは、その当時に海外で発売されていた船外機のカタログだけだったという逸話が残るように、すべてが手探りの状態で開発がスタートした。1958年には、オートバイ「YD-1」のエンジンベースとした250ccの試作機を完成させたが、エンジンマウントの破損などトラブルが続き製品化を断念。当時は並行して検査基準を創りこみながら開発をすすめており、とにかく工場にあった防火水槽で代用してエンジンを24時間回し続け、どこかが壊れたらそこを検討して直していく、という作業がひたすら続けられていった。

1960年、ついに製品として船外機が完成した。月産200台を想定して「P-7」として発売し、ここにヤマハ船外機の歴史が始まる。

しかし、「P-7」は決して優れた船外機とはいえなかった。特に音と振動がはげしく、「実際に使用した漁師からは“音がよく出る。さすが楽器屋が創った船外機”とからかわれたこともあった」と、当時の技術者は苦笑をまじえて振り返る。

ヤマハ製の船外機が本格的に市場で受け入れられたのは、「P-7」を発売した翌年(1961年)の11月に発売した、空冷63cc単気筒3馬力の「P-3」である。動力化が浸透し始めた業務市場では3馬力が最も多く使われており、そのニーズに合わせて開発した。

エンジンの耐久性と耐蝕性を主眼に開発された「P-3」は摩耗性に優れ、シリコンを混入させた独自開発のアルミ合金を使用。国産の船外機としては初めてダイキャストを採用し、さらに軽量・コンパクト化を推し進めたほか、始動性や操作性にもこだわった。

まったくの手探りによる開発だった「P-7」に比べ、「P-3」は市場での評価をダイレクトに反映させ改良させた機種で「市場密着型」の第一歩といっても良い。発売後もヤマハの技術者たちはクレームがあれば自ら真っ先に市場に駆けつけて販売店の声を聞き、またユーザーの声にも真摯に耳を傾け、その後の製品の改良につなげていった。

当初は他社モデルが多かった日本の漁村にも、次第に「P-3」が導入されると、その使いやすさからたちまち評判となり、千葉県外房のある漁村では、わずか1年でヤマハの船外機が港を埋め尽くしたと言われている。当時、漁師を始め船外機ユーザーからは、女性スタッフがデザインした黄色のカウリングを帽子に見立てて、「ヤマハの黄帽子」と呼ばれていた。

From a pamphlet advertising the P-3

過酷な使用環境で鍛えられたヤマハ船外機

1967年、川上源一が駐日パキスタン大使と面会した。大使は「パキスタンでは雨期になると水があふれ出し、バスでさえ道を走れなくなる」といった自国の事情を説明した。そこで川上源一は「ヤマハには船外機がある。何かお役に立てるかもしれない」と切り返したという。ここからヤマハ船外機の世界への進出が始まった。無数の水路が入り組み、水上交通が発達していたパキスタンを見て初めて現地入りしたあるヤマハマンは、その潜在需要の大きさに目を見張った。しかし、船外機を導入するためにはいくつもの高いハードルがあった。ひとつは現地で使われているボートの形状。ダブルエンダータイプのボートにはそのままでは船外機が取り付けることができない。様々な試行錯誤を繰り返し、船外機「P125AK」の開発と同時に、現地の使い方に合わせた船外機が搭載可能なボートを造り上げ、パキスタン側から大きく期待された。

パキスタンに始まるヤマハ船外機の海外進出は順調にことが運んだわけではなかった。「P125AK」に次いで投入した「P250K」ではトラブルが頻発、クレームが殺到し、日本の本社から即座にサービスマンが現地に駆けつけ調査を行った。そこで見たのは、あまりにも過酷な船外機の使われ方だった。

「ここで販売しているのは業務用モデルであり、故障は人々の生活に直接影響する」。その事実を重く受け止めた担当者達はトラブルと聞くたびに現地に飛び、その芽を丁寧にひとつひとつ摘んでいった。これはいまもヤマハに根付く業務用船外機に対する基本姿勢である。このことの繰り返しによって「壊れてもヤマハならきっちり直してくれるから安心」という評価が、アジアの各国に広がっていたのである。パキスタンへの船外機の輸出はヤマハの特徴でもある秀逸なサービス体制が構築される礎となったのである。

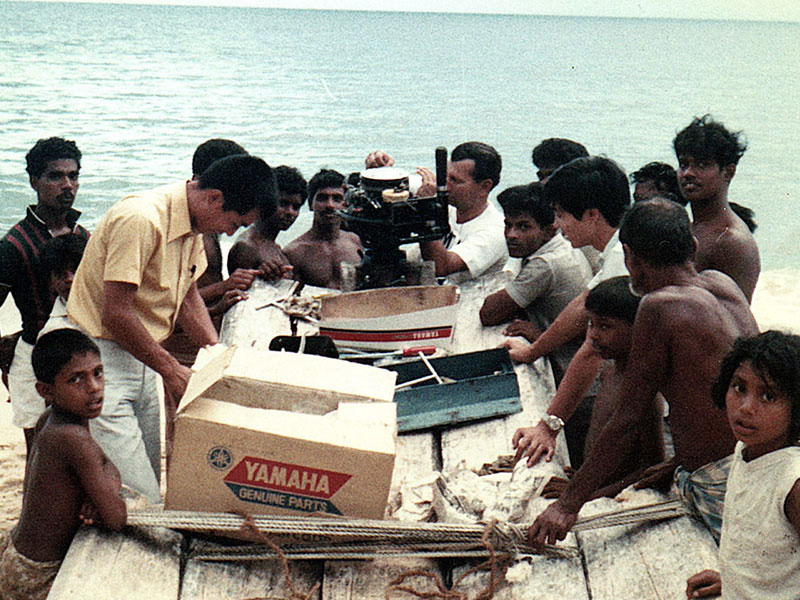

1970年代になるとヤマハと一般地(発展途上国)とのつながりはより密になっていった。アフリカ、中米、南米、中東、南アジア、東南アジアの国々、さらに太平洋に浮かぶ島々など、欧米のメーカーがそれまで見向きもしなかった市場で、ヤマハの船外機は受け入れられ、アフターサービスに積極的に対応していった。これらの国々では、一度船外機が壊れてしまうと、そのまま放置されていることもよくあった。そこでヤマハではサービスマンを伴っての「サービスデモンストレーション」をスタートさせた。村から村へと移動しながら、各地で使用されている船外機のメンテナンスを行っていくのである。ヤマハマンたちは世界のどんなところへも出かけていった。船外機は現地の人々にとって生活の糧を生み出す大切な財産だ。ヤマハは自社製品のみならず放置された他社の船外機のメンテナンスも積極的に行った。もちろん、現場で蓄積された経験は製品開発にも生かされた。こうして「業務用船外機」というジャンルを確立、さらに各地の環境に合わせてラインナップは細分化していった。現在でも世界各国で愛用されている“エンデューロシリーズ”はこうして熟成されていったのである。

East Pakistan (current Bangladesh) in 1967. There were many boats but few were motorized/A service campaign for the P165G conducted with local service people (Sri Lanka) /インドネシアの市場からうまれた「E40G」は今もラインアップされるロングセラーとなった

技術躍進を実現した、大型化への取り組みと世界市場への進出

業務市場で力をつけていったヤマハの船外機であったが、レジャー用の高馬力エンジンの分野ではアメリカとの差は簡単には縮まらなかった。そうした中で、ヤマハは1974年に水冷2気筒760ccの「55A」を発売。この新機種には全滲炭焼入れの一体型クランク、2つ割りコンロッド(組み立て式コンロッド)、CDIイグニッションなど船外機を製造する独自の新技術を織り込み、その後の大型船外機の基礎となった。さらに1982年には200馬力を超える200Aや220Aといった船外機をリリースする。そして1983年9月に米国・シカゴで開催された世界最大規模のマリントレードショーで、「YAMAHA」ブランドの船外機を出展。それは、今日北米でのマリンシーンを飾るヤマハ船外機がアメリカ本土で産声を上げた瞬間だった。業務市場で鍛え上げられたヤマハ船外機はその信頼性の高さから世界最大の船外機マーケットである北米でも受け入れられていった。

大型化の基礎モデルになった55A。水冷2気筒760ccのエンジンには全滲炭焼入れの一体型クランク、2つ割コンロッドなど独自技術を投入して製品化/1978年に発売した「85A」は今も残るロングセラーモデル

世界のトップブランドへ

2ストローク船外機で高い評価を得たヤマハ船外機が、世界のトップブランドとして認知されるようになったのが、環境対応エンジンにおける技術力の高さである。アメリカでの排出ガス規制に代表されるように、1990年代には先進国を中心に環境負荷を低減する規制が次々と導入され、船外機メーカーは環境対応エンジンの開発に注力することになる。ヤマハではすでに1975年から4ストローク船外機の研究に着手しており、1984年にはヤマハとして初めてとなる4ストローク船外機、2気筒の「F9.9A」を発売した。さらに改良が重ねられた「F9.9」は、1992年に最も厳しい環境規制といわれたボーデン湖(ドイツ、オーストリア、スイスなどの国境に接する湖)規制を世界で初めてクリア。1998年に発売した「F100A」はDOHC・16バルブ・直列4気筒エンジンを採用し、クラス最高の出力と環境性能を備え、トランサムやプロペラなどを多種揃えて展開し、世界中のさまざまなボートに対応可能とした。

そして21世紀を迎えた最初の年、ヤマハは世界で初めて200馬力を超える大型4ストローク船外機「F225A」を発売する。当時、200馬力を超える4ストローク船外機の製品化は困難と思われていたが

「F225A」は専用に設計した新開発のエンジンユニットに加え、Vバンクの内側に排気系を、外側に吸気系を配置した「バンク内排気システム」を独自開発、60度V型6気筒DOHCパワーユニットを採用し、従来の大型2ストロークに遜色のないサイズ感と実用可能な重量に抑えること、さらに吸・排気効率に優れ、高速運転域の排出ガス低減効果と低燃費を高めることに成功したのである。

信頼性を継承しながら、軽量・コンパクト、低燃費、静粛性、環境対応性はヤマハのあらゆる4ストローク船外機の開発でも追及されていった。

ヤマハが最初に発売した4ストローク船外機は9.9馬力/世界で初めて船外機でDOHC・16バルブ直列4気筒エンジンを採用したF1OOAは、クラス最高の出力、クリーン排気、そして低燃費を実現した/独自の吸排気のレイアウトなどによりでコンパクト化に成功した225馬力の4ストローク船外機「F225A」

さらなる高出力船外機の誕生と新たな操船制御システム

大型4ストローク船外機の製品化だけでなく 世界的な環境保全の流れから独自の直噴システム「HPDI」を採用した2ストローク船外機も開発・販売をした。しかし、あらゆる馬力帯で加速性能や小型・軽量といった2ストローク船外機のベネフィットを上回る4ストローク船外機の開発が実現すると、ヤマハのレジャー用船外機のラインアップはすべて4ストローク船外機にとって変わった。そして2018年には、V型8気筒の新開発のエンジンを採用した「F425A」を発売した。高圧、かつ高精度に各燃焼室に燃料を直接噴霧する「ダイレクトフューエルインジェクション」を4ストローク船外機として初めて採用。またギアケースやブラケット、カムシャフトなど各部の強度を向上させるとともに、プラズマ溶射技術によって形成したスリーブレスシリンダー、イリジウム・スパークプラグなど、新たな技術や素材を導入することにより、信頼性、耐久性を実現した。排気量5,559cm3、最高出力425馬力。これまでの常識からは「モンスター」ともいえる船外機だが、その開発には搭載性はもちろん、操作性にまでこだわったており、オフショア(外洋向け)従来のボートの概念さえを変革することとなる。

「F425A」の発売から遡ること8年、ヤマハは2010年にスウェーデンの舶用機器メーカー、ボルボペンタ社と船外機用操船制御システムを共同開発する契約を発表、2012年には「ヘルム・マスター」を発売する。低速操船時にジョイスティックレバーで360°の移動・回転を可能とし、離岸・着岸時や狭水路、マリーナ内などでの操船を飛躍的に容易にするシステムは、船外機を搭載した大型ボートの操船を楽しく、容易にし、ユーザーの間口を大きくひろげることとなった。また2017年には大型船外機搭載ボート操船時の利便性を高めるタッチスクリーンカラーディスプレイ「CL7(シーエルセブン)」を開発、発売した。

ヤマハは船外機メーカーにとどまらず、いま、マリンの総合システムサプライヤーとして事業領域を広げている。

ヤマハが最初に発売した4ストローク船外機は9.9新たな技術や素材を導入し、軽量化を計り、幅広いボートへの搭載を可能にしたフラッグシップ「F425A」/大型船外機のオペレーションの利便性を高めるHELM MASTER。2017年には定点保持システムを搭載した