カツオとタケノコの 田舎煮

旬のカツオとタケノコを使った季節感いっぱいの煮物です。

カツオ3月~10月にとれる。旬は4・5・6月、9・10月。

サバ科の海水魚。今の時期から7月頃が旬。9月頃のものも「戻りがつお」と言われ、脂がのっておいしい。

体長は普通50~60cmくらい。マグロ同様の高速回遊魚で、時速60kmから100kmで泳ぎ続けていなければ窒息死してしまうそうです。

昔から、初物を食べると75日余分に長生き出来ると信じられ、江戸っ子は初物を好んで食べました。初鰹もそのひとつです。江戸時代中期頃までは、初鰹は高価な物だったことから、「女房を質に入れても食べたい」と言われていたのは有名な話ですね。

初鰹は、青魚特有の良質なタンパク質が多く、脂肪分が少ないのが特長。ビタミン群、カルシウムをたっぷり含み、春には欠かせない健康食となっています。ネギやしょうが、ニンニクなど香辛野菜とよく合うので、一緒に食べて栄養の相乗効果を発揮したいものです。

刺身、たたき、干して鰹節やなまり節で食べるのが通例ですが、今回は新鮮な鰹をあえて煮込んでみました。

カツオとタケノコの 田舎煮

旬のカツオとタケノコを使った季節感いっぱいの煮物を作ってみました。香りもよく食欲がそそられる一品です。

材料(2人分)

-

- カツオ…1/2尾

- カツオ昆布だし…2カップ

- タケノコ(水煮)…1本

- フキ(水煮)…1/2本

- ショウガスライス…10枚

- 砂糖…大さじ1

- 醤油…大さじ2

- 万能ネギ…1本

- <カツオ昆布だし>

-

- 水4カップ

- カツオ節1カップ

- 昆布10cm

作り方

01頭と胴を分ける-1

胸ビレのつけ根から包丁を入れ、中骨にあたるまで深く切り込みを入れ、続いて腹に切り込みを入れる。

02頭と胴を分ける-2

反対側も同様に包丁を入れ、中骨にあたるまで深く切り込みを入れ、続いて腹に切り込みを入れる。

03頭と胴を分ける-3

アラが頭側についた状態で、頭と胴がきれいに分かれる。腹にアラが残った場合は指で引き出し、血を洗い落としておく。

04背ビレを取る

次に、 背びれの左右に浅く切り込みを入れ、尾の方から頭側に向かって背びれを取る。

053枚におろす-1

腹の下から包丁を入れ骨に沿ってだんだん深く切っていく。次に背の方を向けて尾の部分に切り込みを入れてから骨に沿って切っていき、最後に尾から包丁を入れ中骨に沿って切り落とす。これで2枚おろし。

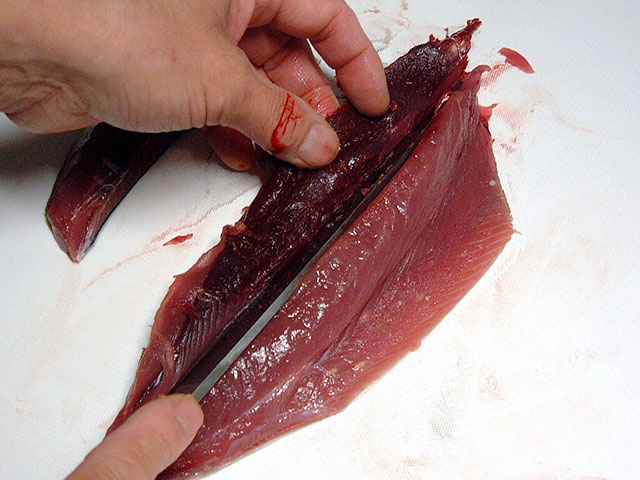

063枚におろす-2

左が2枚おろしの状態。次に、骨のついた身の方を腹側から骨の下に包丁を入れて骨に沿って切っていく。同様、背からも骨に沿って包丁を入れ、最後に尾のところから一気に切り落とす。

07身を5cm幅にカットし塩をふる

縦半分の大きさになった身を5cm幅くらいでカットし、軽く塩をふる。ベーコンの塩味が強いのでここでは軽くふっておく。

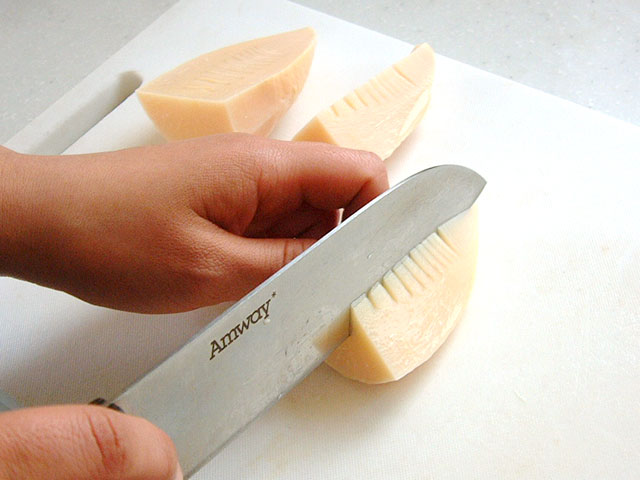

08腹骨をそぐ

これで3枚おろしの出来上がり。

次に両方の身についている腹骨をそぐ。

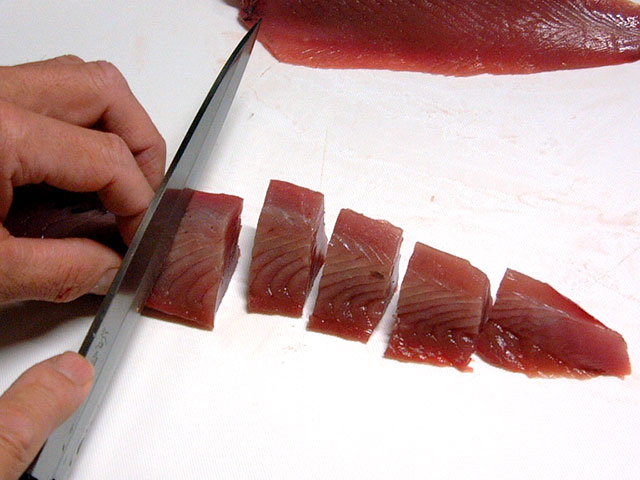

09一口大の大きさに切る

血合いが取れた身の尾から3cmくらいのところに包丁を入れて皮をつまんで頭に向かって皮を引いて、柵取りが完成。

柵取りした身を一口大に切り、さっと熱湯に通す。

10カツオと野菜を煮る

カツオ昆布だしで、適度な大きさに切ったタケノコ、フキ、スライスしたショウガとカツオを一緒に中火で炊く。

11調味料を加えて弱火で煮込む

材料に火が通ったところで砂糖、醤油を加えて味をととのえ、さらに弱火で30分超ほど煮込み、カツオのうま味を出す。

12仕上げ

煮詰まってきたら火を止め、万能ネギを添えて盛り付けて出来上がり。