ロボティクス事業部ヒストリー

産業用ロボット事業の開発ストーリーを40年の歴史を振り返りながらご紹介します。

産業用ロボット開発ストーリー

40年以上の実績が信頼の証

産業用ロボット事業がスタートしたのは、約40年前。一時は事業そのものが消滅の危機に直面することもあった。

現在に至る道のりは、実に波乱に満ちたものだった。

堂々たる体制を整えての船出。

1981年12月、ヤマハ発動機は新たな市場へのチャレンジを始めた。その市場とは、産業用ロボット。モーターサイクルのライン向けに開発していたCAME(Computer Aided Manufacturing Equipment)ロボットを社外にも販売しようと、IM事業部が誕生した。

IM事業部の設立メンバーは、生産技術部のロボットグループに所属していた技術者を中心に、社外からも優秀なエンジニアを募って総勢50余名。堂々たる体制を整えてのスタートだった。

当時は、産業用ロボットといえば、自動車ラインなどに用いられる大型の溶接ロボットを指すのが当たり前の時代。そこに、小型で高機能、スマートなデザインを具現化した独自のCAMEロボットは、専門誌の表紙を飾るなど、業界でちょっとした話題を呼んでいた。しかし、わずか8ヶ月後。その日は唐突にやってきた。

わずか8ヶ月で解散。

「IM事業部は解散します」――招集されたメンバーは、突然の常務の言葉に絶句した。1982年8月、第一次IM事業は、あっけなく幕を閉じた。

解散の理由は、国内二輪車の熾烈なシェア争い、世に言うHY戦争が経営にもたらしたダメージが一つ。さらに、市場で性能・コストパフォーマンスがなかなか認めてもらえず、製品が売れていなかったことも致命的だった。ここで一度、表舞台から姿を消したIM事業部。気がつけば、生産技術部内に残った元IMのメンバーはわずか8名だった。しかし、このまま自分たちの存在がなかったことにされないためにも、手をこまねいているわけにはいかなかった。

ちょうどその頃、カリフォルニアのR&Dセンターの責任者を経て帰国、技術本部技術課・課長に着任したのが土屋加津彦だった。土屋は帰国早々から、新たな事業の芽を社内に探していた。そんな土屋に元IMのメンバーは「ロボット事業をなんとか存続させたい」と熱く訴えた。

「I(いつも)M(もんだい)」事業。

「ロボットなら、当社にはすでにベースとなる技術もある。このまま撤退するのはあまりにも惜しい」。土屋の判断と元IMメンバーの熱い思いが結びつき、1983年7月、生産技術部内に「新生」IM技術課が、ひっそりと誕生した。拠点は浜北工場2号館の2階。MC部門が居を構える西側の一角に、いわば居候のような形で潜り込んだのだった。

部署ができたからといって安心はできない。「利益を出し続けなければいつ潰されても文句は言えない」という緊張感はつねにつきまとう。あとがないIMのメンバーたちは、なりふり構わず休日出勤や残業の山を築いていった。よく言えば仕事熱心だが、会社員という尺度で図れば、自分たちの都合で動く勝手な集団。いつしかIMは「I(いつも)M(もんだい)」事業と言われるようになってしまった。

しかし、問題児集団を大目に見てくれる工場の空気にも助けられ、がむしゃらながらもIMは少しずつ成長をはじめる。

すべて手作りの展示会。

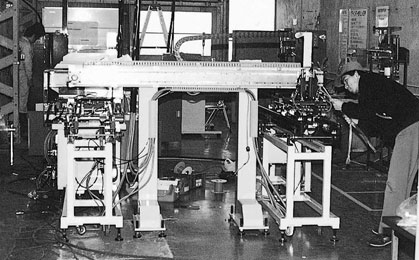

新生IMが自らをアピールする本格デビューの場として選んだのは「東京国際ロボット展」という展示会だった。展示会の日程は1983年9月。IM技術課としての再スタートから2ヶ月しか猶予がなかった。出荷前日まで毎晩残業し、ありったけの「ロボットらしきもの」を取りそろえて搬入。会場でオープン前日の深夜までシステムを組むメンバーの姿に、見回る警備員もあきれ顔だったという。

もちろん、IM内に展示会を取り仕切った経験のある者はいない。ブースの設営も、製品説明のボードやチラシも、すべて手作り。展示期間中の機器説明も、メンバーが自ら行った。女性コンパニオンが立つ他ブースとは比べようもないほど不器用なスタイルながら、それでも熱気と活気では負けてなるか、との思いがメンバーの胸にはあった。

運命を変えた1本の電話。

「東京国際ロボット展」の会期中には1台の成約もなかったが、その後、あるメーカーから「展示会を見て興味を持った」と1本の電話が入った。そのオーダーは「展示していたロボットの技術を生かして、小型チップマウンターをつくれないか」というものだった。小型チップマウンター(現在のサーフェスマウンター)とは、プリント基板の表面に電子部品を自動装着する機械。ちなみに現在、サーフェスマウンターはIMの稼ぎ頭となっている。この1本の電話が、IMの運命を大きく変えたといえるだろう。

展示会への出展はその後も積極的に行われた。ヤマハ発動機のロボットは知らなくても、会社の名前は広く知られている。ブースで商談を持ちかけられる機会も増えていった。やがてブレーキ組立ライン、複写機用アフターサートシステムなど、大型受注が舞い込み始める。

海外の世界一流企業と提携。

プリント基板市場の拡大とともに、ヤマハのサーフェスマウンターへのニーズも増加。強烈な逆風の中、手漕ぎ状態で船出した新生IMの周囲に、いつしかフォローの風が集まり始めていた。そして1988年2月、世界的な大手電機メーカーとサーフェスマウンター供給の正式契約を実現する。この成功はIM事業のさらなる発展への大きな原動力となった。欧米の市場情報にキャッチアップした製品づくりを可能にし、さらにIMメンバーに国際感覚を身につけさせ、高度な性能・機能・品質要求水準をクリアする技術力をもたらした。

かつて問題児と言われたIM事業は着々と成長を続け、現在では「優等生」とうたわれている。